Terminale : cours et corrigés

Synthèse

Déroulé du chapitre :

Question 1. L'intégration européenne

Question 2. La politique européenne de la concurrence

Question 3. L’action des politiques budgétaire et monétaire sur la conjoncture

Question 4. L’articulation des politiques budgétaire et monétaire dans le cadre européen

L’intégration économique est le processus par lequel plusieurs économies distinctes sont conduites à ne former qu’un seul espace économique. Dans le cadre européen, l’intégration passe par la constitution d’un marché unique et par l’adoption d’une monnaie unique, l’euro.

La constitution du Marché unique européen s’inscrit dans un processus débuté après la seconde guerre mondiale. Dès le début, la construction européenne prend pour institution fondatrice le marché. L’idée est que la constitution d’un grand marché au niveau européen favoriserait les échanges entre pays concernés, leur prospérité et par conséquent garantirait la paix entre les peuples. Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), signé en 1951 par les six membres fondateurs (Bénélux, Allemagne de l’ouest, Italie et France), est la première étape de l’intégration économique. Les mêmes pays signent en 1957 le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne dont l’objectif est d’éliminer les « barrières qui divisent l’Europe ». On y trouve distinctement deux projets d’unification. Le premier passe par la constitution d’une Union douanière (Accord commercial régional dans lequel les pays membres ont aboli les barrières douanières et pratiquent un tarif extérieur commun) et le second par la réalisation à l’échelle européenne d’un Marché unique grâce à la mise en œuvre des « quatre libertés », de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. L’Union douanière est effective à partir de 1970. Quant au Marché unique, il faut attendre 1986 pour que soit signé par douze pays l’Acte unique européen fixant à fin 1992 la réalisation effective du marché intérieur. La logique de marché commun, illustrée par l’abolition des droits de douane entre pays membres, laisse la place à une logique de Marché unique avec l’instauration des quatre libertés.

Aujourd’hui, de nombreux observateurs considèrent que le Marché unique est réalisé en grande partie, mais n’est pourtant pas totalement achevé. Le marché du capital est certainement le plus abouti : les mouvements de capitaux ont été complètement libéralisés et la monnaie unique a favorisé les transferts de capitaux entre pays. Le marché des biens européen regroupe plus de 500 millions de consommateurs en 2020. Les pays membres de l’Union européenne (UE), qui a remplacé la Communauté européenne en 1992, commercent au deux tiers avec d’autres pays membres lorsqu’ils échangent à l’international. De plus, le commerce de biens des 28 pays européens (avant la sortie de la Grande Bretagne en janvier 2020) représente environ un tiers du commerce international à la fin des années 2010. Pour ces raisons, il est possible d’affirmer que le marché des biens est comme celui des capitaux fortement intégré aujourd’hui. Cela n’est pas le cas du marché des services européens. Ces derniers représentent près de 70 % du PIB de l’UE mais moins de 20 % des échanges. Il existe pourtant depuis 2006 une clause de libre circulation des services dont sont exclus cependant les services publics et sociaux. Enfin, il semble difficile de parler d’un marché du travail européen intégré. Le libre circulation des personnes a pourtant été facilitée par les accords de Schengen de 1985 qui suppriment les contrôles à la plupart des frontières intérieures. Depuis les années 1980, seulement 2 % des travailleurs sont mobiles dans l’UE. Au final, on peut affirmer que si le marché du capital et celui des biens sont très intégrés, cela est beaucoup moins le cas pour le marché des services et celui de la main d’œuvre.

L’intégration européenne passe aussi par la constitution de la zone euro. En 2019, l’euro a fêté ses vingt ans. Avec les institutions qui accompagnent la monnaie unique de 19 pays, la construction monétaire européenne constitue une expérience originale et approfondie d’intégration économique.

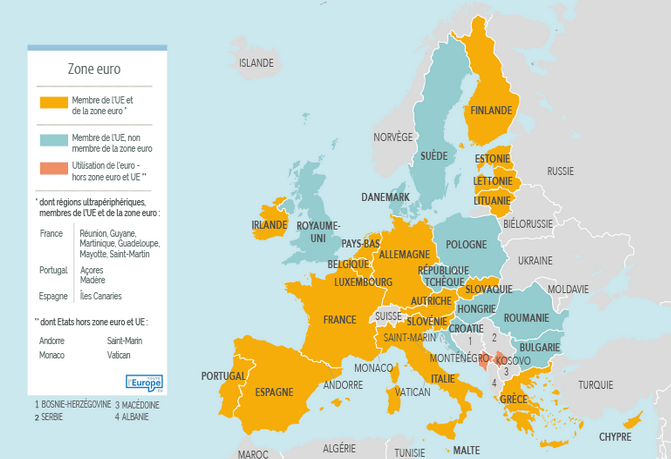

Les pays membres de l’Union européenne et de la zone euro

Source : touteleurope.eu (janvier 2020)

L’adoption de la monnaie unique est cependant le résultat d’un long processus. Jacques Rueff déclarait déjà en 1949 que « l’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas ». Le Traité de Maastricht, signé en 1992, fixe les critères de convergence réglant l’entrée d’un Etat membre dans la future Union économique et monétaire (UEM).

Le 1er janvier 1999, les monnaies des 11 pays qui remplissent les critères disparaissent pour devenir des subdivisions de l’euro et leur politique monétaire est confiée à la Banque centrale européenne. Les pièces et billets en euros sont utilisés pour la première fois le 1er janvier 2002.

L’adoption de la monnaie unique se justifie selon deux types d’avantages. Ceux-ci sont tout d’abord d’ordre microéconomique : la suppression des coûts de transaction de change et de l’incertitude liée au risque de change permet de réaliser des économies (plus de coût pour changer une monnaie dans une autre) encourage les échanges de produits, facilite les investissements dans les autres pays membres et améliore la transparence des prix (ce qui favorise la concurrence). Les avantages sont aussi d’ordre macroéconomique puisque la politique monétaire unique pour la zone évite les politiques déloyales comme celles consistant à exporter son chômage en dévaluant sa monnaie. L’inconvénient essentiel réside dans la perte pour les pays concernés du pilotage d’un instrument central de politique économique, la monnaie, permettant de faire face à des chocs de demande ou d’offre.

La mise en œuvre du Marché unique a eu des effets indéniables sur la croissance économique. Selon les travaux portant sur la question, les effets positifs sont passés essentiellement par le canal du commerce international. Les économistes retiennent aujourd’hui le mécanisme simplifié suivant pour expliquer les effets du développement du commerce sur la croissance économique. L’accroissement du commerce entre pays membres de l’UE permis par le Marché unique favorise la hausse du produit intérieur brut (PIB) grâce à des gains d’efficacité induits par la diminution des barrières au commerce, par la hausse de la taille de la production (économies d’échelle) et par la hausse de la concurrence. D’autres effets dynamiques peuvent aussi s’ajouter pour expliquer la hausse du PIB : le développement des échanges de produits et de capitaux (via les investissements directs étrangers) multiplie les incitations à innover et favorise l’importation des technologies, ce qui accélère la productivité du travail et accélère la croissance économique. Ces effets joueraient donc à plein pour les pays membres de l’UE. L’achèvement de l’union douanière en 1968 (abolition des droits de douane entre pays membres et tarif extérieur commun) à laquelle s’ajoute la fin des restrictions quantitatives constitue une étape importante mais pas autant que l’entrée en vigueur du marché unique en 1993.

Synthèse

Déroulé du chapitre :

Question 1. Les inégalités économiques et sociales et leur évolution

Question 2. Les principaux outils de mesure des inégalités

Question 3. Les différentes conceptions de la justice sociale

Question 4. L’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale

1. Les outils de mesure des inégalités « à l’instant t »

1.1. Les quantiles et le rapport interdécile

L’approche statique de la mesure des inégalités s’appuie sur différents outils qui permettent d’appréhender la dispersion des revenus ou du patrimoine au sein d’une population étudiée. L’utilisation de quantiles permet d’ordonner la population étudiée en groupes égaux par ordre croissant, en fonction de la valeur que prend la dispersion étudiée dans ces derniers. La population est souvent scindée en dix groupes ; on parle alors de déciles. Si l’on étudie la distribution des revenus, le 1er décile (D1) est donc le niveau de revenu qui sépare d’un côté les 10 % des individus ou ménages qui ont les revenus les plus faibles, et de l’autre les 90 % des individus ou ménages qui ont les revenus les plus élevés (Document 1). Il est également possible de partager la population étudiée en centiles : la population étudiée est alors découpée en tranches de 1%. Le dernier centile de la population, appelé le « top 1% », représente les 1% des ménages les plus aisés. (Document 2).

A partir des déciles, il est possible de calculer le rapport interdécile, qui permet de mesurer les inégalités relatives dans une population, c’est-à-dire l’écart entre les plus avantagés et les plus désavantagés. Il s’agit du rapport du 9e décile au 1er décile (D9/D1). Il met en évidence l’écart entre le revenu (ou le niveau de vie) plancher des 10 % des ménages les plus aisés et le revenu plafond des 10 % des ménages les plus modestes. En fonction des documents. En 2015, le rapport interdécile des niveaux de vie était de 3,4 (Document 1). Cela signifie qu’en 2015, les 10% des ménages français les plus riches gagnent environ 3,4 fois plus que les 10% des ménages français les plus pauvres.

1.2. Le coefficient de Gini et la courbe de Lorenz

Le coefficient (ou indice) de Gini permet de mesurer le degré d’inégalité d’une distribution pour une population donnée. Le coefficient de Gini varie entre 0 et 1. Si le coefficient se rapproche de la valeur 0, alors la situation de la population étudiée se rapproche alors d’une égalité parfaite, par exemple une situation où tous les ménages de la population étudiée auraient exactement le même revenu. Si le coefficient se rapproche d’une valeur égale à 1, la situation de la population concernée se rapproche alors d’une inégalité extrême, où un seul ménage concentre l’ensemble des revenus par exemple. (Document 3).

Le coefficient de Gini est calculé au moyen de la courbe de Lorenz (Document 4). Cette courbe associe, à chaque quantile de population, la part que représentent ses revenus ou son patrimoine. La courbe de Lorenz permet ainsi de représenter graphiquement la répartition, plus ou moins égalitaire, des richesses au sein d’une population donnée. Graphiquement, la bissectrice représente la situation parfaitement égalitaire, et plus la courbe de Lorenz est éloignée de la bissectrice, plus les inégalités sont fortes.

Les outils présentés ici permettent de mesurer le niveau des inégalités dans une société, à un « instant t ». Mais face à l’ampleur actuelle des inégalités économiques dans la plupart des pays, les économistes tentent d’adopter une démarche de mesure des inégalités plus dynamique, afin notamment de comprendre pourquoi le problème des inégalités persiste dans le temps.

2. Les outils de mesure de l’évolution des inégalités dans le temps

2.1. La mesure du niveau de corrélation entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants

La composition des déciles de niveau de vie selon l’origine sociale des individus révèle une corrélation positive entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants. Cette corrélation se confirme lorsque l’on prend en compte la PCS du père. En effet la part des enfants d’ouvriers décroît de manière continue à mesure que l’on progresse dans la hiérarchie des revenus. À l’inverse, les enfants de cadres supérieurs sont surreprésentés parmi les 10 % les plus aisés (document 5).

Le rôle de la famille permet en partie d’expliquer ces inégalités. On observe par exemple une corrélation positive entre le niveau de vie des parents et l’aide financière apportée à leurs enfants étudiants ou jeunes actifs entre 18 et 24 ans : plus le revenu des parents est élevé, plus l’aide apportée aux enfants est importante. (document 6). La corrélation des revenus parents-enfants conduit à s’interroger sur le rôle de la mobilité sociale pour expliquer la persistance des inégalités au fil des générations.

2.2. La mobilité sociale intergénérationnelle, une mesure dynamique des inégalités

Des études récentes de l’OCDE insistent sur cet autre aspect de la question des inégalités, à savoir le rôle de la mobilité sociale. En France, il faut en moyenne six générations pour que les enfants d’une famille située en bas de la distribution des revenus puissent atteindre le niveau de revenu moyen. (document 7).

Un faible niveau de mobilité sociale dans une société serait corrélé à un niveau important d’inégalités économiques ; inégalités statiques et dynamiques seraient donc intimement liées. Ce lien de corrélation est représenté graphiquement par la courbe de « Gatsby le magnifique », qui associe, sur l’axe des ordonnées, la mobilité économique intergénérationnelle, aux inégalités « statiques » de revenus, mesurées par l’indice de Gini, sur l’axe des abscisses. La droite de régression linéaire montre une corrélation positive entre ces deux variables, ce qui signifie que dans un pays où les inégalités économiques sont importantes, les individus ont moins de chance de s’élever dans la hiérarchie de la distribution des revenus par rapport à leurs parents.