Synthèse

Le rôle de l'économiste : comprendre comment les individus réalisent leurs choix

La base de toutes les questions que se posent les économistes est l'idée de rareté des ressources disponibles pour produire les biens et les services permettant de satisfaire les besoins des individus : ressources naturelles non renouvelables, machines, bâtiments, quantité de travail disponible, etc.

Les individus doivent donc faire des choix : la science économique est l’analyse de ces arbitrages. Ainsi, l’économiste s’intéresse-t-il aux choix des entreprises : comment vont-elles utiliser leurs ressources ? Comment vont-elles décider de la quantité de biens à produire et de leurs prix ? C’est ce qu’on appelle en économie « l’allocation des ressources ».

L’économiste cherche à comprendre les motivations des comportements observés en considérant que les choix des individus sont fondés sur un raisonnement coût-bénéfice : « Que me coûte mon choix par rapport au bénéfice que j’en retire ? ». Son objectif est donc de comprendre comment l’individu, qu’il soit consommateur ou entrepreneur, va prendre la décision économique la plus rationnelle.

Pour comprendre le comportement des acteurs économiques face à ces choix, les économistes s’appuient sur des modèles économiques c’est-à-dire des représentations simplifiées de la réalité, des modèles de raisonnement des agents économiques.

Le rôle du sociologue : comprendre les comportements des individus en société

Emile Durkheim (1858-1917) est l’un des premiers à montrer la difficulté d’étudier la société sans porter partir d’idées reçues, de prénotions. Le sociologue étant lui-même un membre de la société, comment doit-il procéder pour que son regard soit neutre et son analyse objective ? Le sociologue doit être objectif et doit s’intéresser à ce qu’il y a de social dans chaque comportement individuel. Sa méthode doit donc consister à « étudier les faits sociaux comme des choses » (E. Durkheim).

Le sociologue allemand Max Weber (1854-1920) va proposer une autre méthode sociologique : comprendre le sens que les individus donnent à leur action. Face à la sociologie déterministe proposée par Durkheim, M. Weber propose une sociologie compréhensive. Il s’agit alors de rechercher les motivations de l’individu et de les replacer dans leur contexte, de façon à comprendre pourquoi il a agi ainsi.

Compte tenu de ses objectifs, le travail du sociologue nécessite des méthodes relativement originales. Ainsi, il a régulièrement recours à l’enquête afin de recueillir l’information dont il a besoin. Le plus souvent ces enquêtes portent sur un échantillon représentatif (du point de vue de l’âge, de la profession, etc.) de la population qui intéresse le travail du sociologue.

Le rôle du politologue : analyser les relations de pouvoir et comprendre les comportements politiques

La science politique représente aujourd’hui une part importante des sciences sociales. Elle s’intéresse à la politique, notamment l’accès au pouvoir et de la manière dont il est exercé, mais aussi à tout ce qui concerne le politique, c’est-à-dire l’organisation de la « cité ». Le « politiste » s’intéresse donc à des sujets aussi divers que les différents courants de pensée politiques, les différents types de régimes politiques, les organisations politiques (partis politiques), les comportements politiques des citoyens (en particulier le vote) et tous les autres types de comportements politique (signature d’une pétition, grève, manifestations, etc.)

Comme les autres sciences sociales, la science politique repose sur une exigence de rigueur dans le recueil des données et de neutralité dans leur analyse.

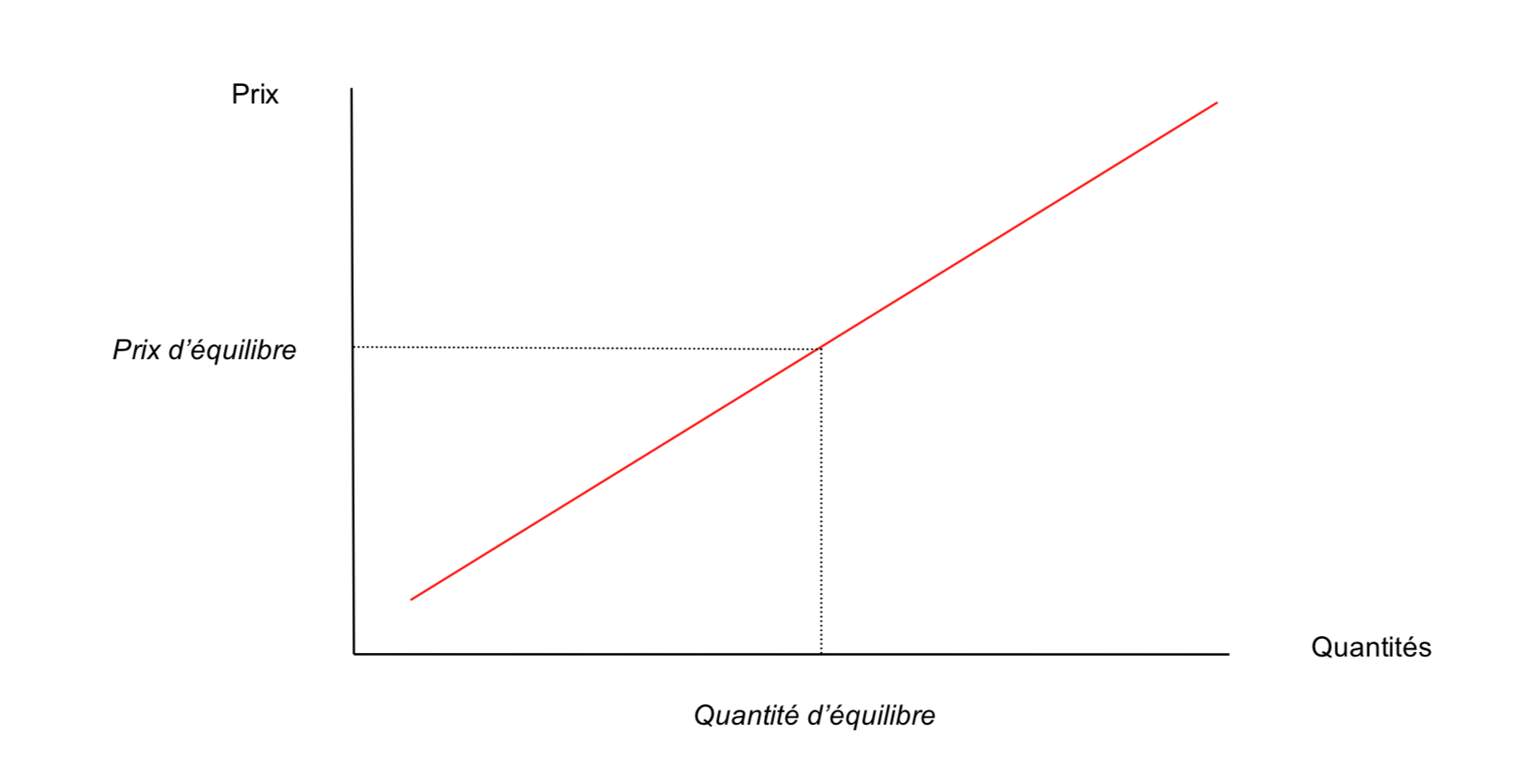

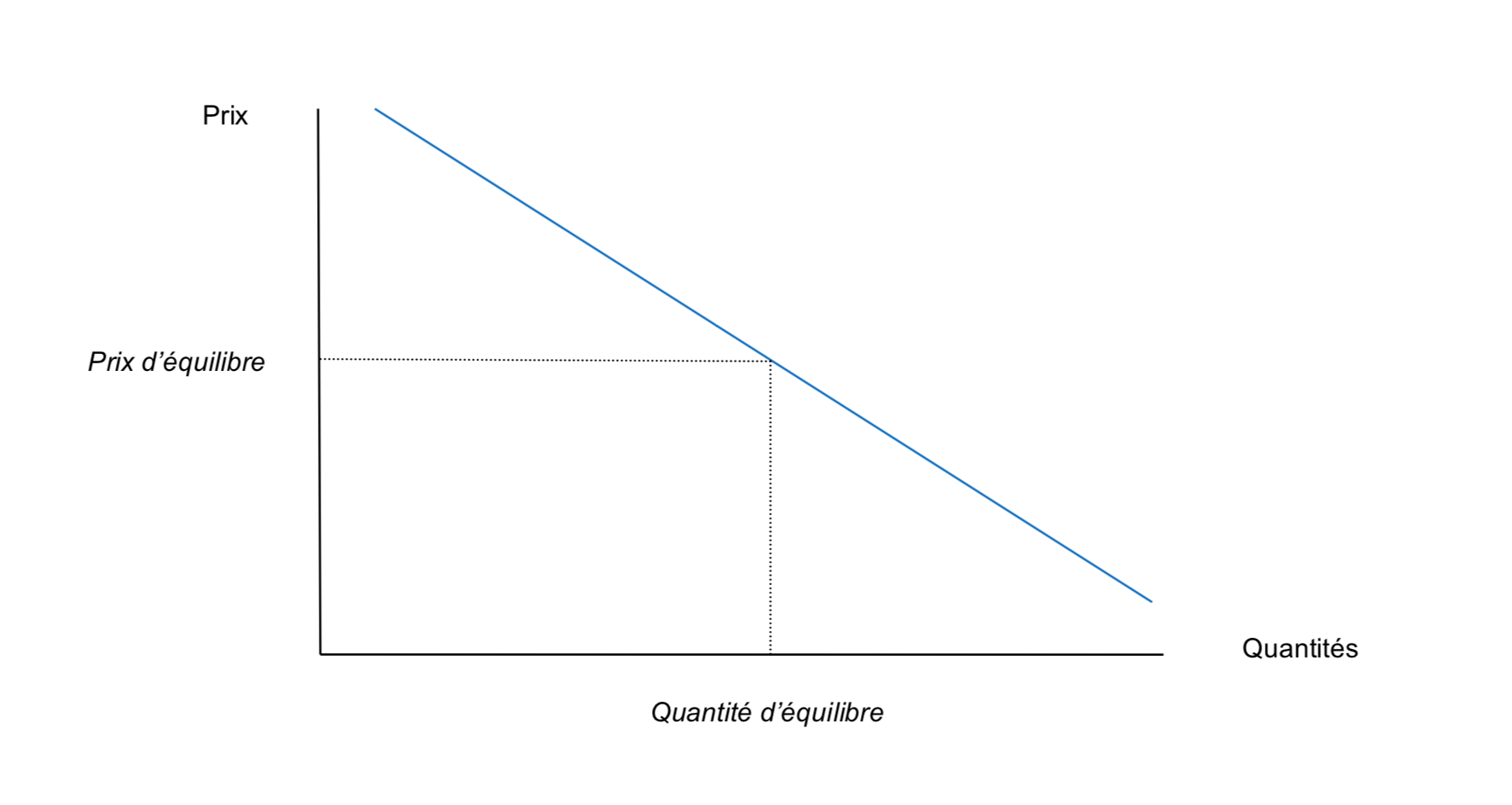

L’offre sur le marché selon les économistes

L’offre sur le marché selon les économistes