MISE EN ACTIVITE 16

Il s’agit à travers cette mise en activité, de proposer aux élèves un document de travail original dans la forme comme dans le fond. La Note d’analyse du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan est une publication périodique développée sur une quinzaine de pages répondant à un questionnement précis tout en restant relativement concise.

Les activités proposées à partir de la note d’analyse du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan "Le Soutien au développement des voitures électriques est-il adapté ?" ont pour objectif d’étendre ou d’approfondir certaines connaissances et de travailler des savoir-faire. À partir de la lecture et de l’analyse de documents d’experts, il s’agit de travailler de courts exercices qui éveilleront la curiosité des élèves sur des points d’actualité et inviteront à s’interroger sur les résultats des politiques publiques. Les activités ci-dessous n’ont pas l’ambition d’utiliser chaque élément de la note d’analyse du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan ; elles constituent un guide pour s’approprier les principaux enjeux qu’elle met en exergue.

Il est possible d’opérer des sélections de parties de la note qui leur soient accessibles et qui puissent les faire réfléchir sur des éléments du programme de sciences économiques et sociales.

I. PREAMBULE

I.1 RÉFÉRENCE AUX PROGRAMMES DE SES EN PREMIERE ET EN TERMINALE

En classe de terminale

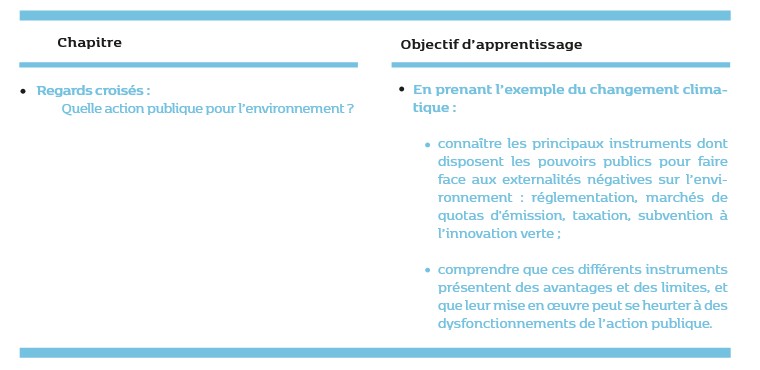

La note du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan fait référence à l’objectif d’apprentissage suivant :

La note de France Stratégie fait également référence au préambule des programmes du cycle terminal puisqu’elle mobilise l’utilisation de données quantitative ainsi que de représentation graphique indiquée dans les programmes. Par ailleurs, comme évoqué dans le préambule elle permet de participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique et de la science politique notamment. Enfin, elle contribue à la formation civique des élèves grâce à la maîtrise de connaissances qui favorisent leur participation au débat public quant à la détermination des instruments de politique publique contribuant à la transition écologique.

Calcul, lecture, interprétation :

- Proportion, pourcentage de répartition

- Représentations graphiques

- Distinction entre causalité et corrélation

I.2. PRÉREQUIS EN TERMES DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE

En termes de savoirs, les élèves doivent avoir préalablement compris les mécanismes du marché ainsi que ces défaillances (notion d’externalité notamment). En classe de terminale, ils peuvent avoir étudié précédemment les limites écologiques de la croissance, ainsi que les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités négatives.

- Calculer, lire et interpréter des mesures de variation : coefficient multiplicateur et taux de variation.

- Répondre à un sujet d’étude de document (du type de deuxième partie d’épreuve composée du

baccalauréat).

- Lire et synthétiser un article de presse (un texte long).

Travailler et coopérer dans un groupe.

I.3. SENSIBILISATION

Document :

SENSIBILISATION

Questions :

Q1. Quelle solution, face à l’épuisement des ressources naturelles, cette publicité propose-t-elle ?

Q2. Quel impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), cette solution peut-elle avoir ?

Voir la correction

Q1. Quelle solution, face à l’épuisement des ressources naturelles, cette publicité propose-t-elle ?

Cette publicité propose d’utiliser ce véhicule électrique en France (et par extension des véhicules électriques) à la place des véhicules thermiques, afin de limiter l’utilisation de pétrole qui est une ressource naturelle épuisable.

Q2. Quel impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), cette solution peut-elle avoir ?

Bien que la production de véhicules électriques engendre des émissions de CO2, une fois en circulation, les voitures électriques n’émettent ni CO2, ni particules dans l’atmosphère, contrairement aux véhicules thermiques. Ainsi au-delà d’une certaine durée, l’usage d’un véhicule électrique produit globalement moins de GES que celui d’un véhicule thermique.

1.4. PROBLEMATIQUE

Les élèves de terminale ont étudié précédemment les défis environnementaux de la croissance et ont mis en évidence que les modes de production et de consommation actuels génèrent de fortes externalités négatives sur l’environnement. Autant d’enjeux majeurs qui font l’objet d’un questionnement quant à leur prise en compte effective dans la sphère publique. Pour lutter contre ces externalités négatives, les pouvoirs publics disposent d’un panel d’instruments permettant de concilier, dans une certaine mesure, croissance économique et préservation de l’environnement.

Il s’agit alors de s’interroger sur le choix d’instruments par les pouvoirs publics.

Destinées à répondre aux problématiques environnementales, et plus particulièrement sur les avan- tages et les inconvénients du choix effectué.

L’efficacité de l’intervention des pouvoirs publics dans la lutte contre les externalités négatives générées par le processus de production est alors questionnée.

La présente note de France Stratégie se focalise sur les aides à l’achat de véhicules dits « propres »,comme instrument à la disposition des pouvoirs publics.

1.5. SYNTHESE DE LA NOTE

La note met en exergue l’importance de la transition vers la voiture électrique pour décarboner le secteur des transports d'ici 2050.

On constate une augmentation de la part de marché des véhicules électriques en France et dans l'Union européenne entre 2019 et 2023. Les auteures de la note soulignent que la transition vers la voiture électrique est essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2023, les véhicules électriques représentent 17 % du marché des véhicules neufs en France et parmi les ventes de véhicules électriques, deux tiers sont celles des ménages.

En France, l'intervention publique dans le domaine des véhicules électriques repose notamment sur des subventions, telles que la prime à la conversion et le bonus écologique. Le système de bonus-malus a joué un rôle significatif, contribuant à hauteur de 40 % à la progression du marché des véhicules électriques entre 2019 et 2021.

Néanmoins, l’action publique environnementale se heurte à certaines limites D’une part, une limite financière puisque le coût pour les finances publiques est conséquent, il est estimé entre 600 et 800 euros par tonne de CO2 évitée. D’autre part,une question de justice sociale se pose, dans la mesure où l'accès des ménages modestes aux véhicules électriques neufs est réduit ; leurs achats représentent une part faible bien que non négligeable des achats éligibles au bonus (entre 15 % et 20 %). Dès lors, malgré les aides disponibles, l'accès à ces véhicules neufs est limité en raison de la dépense élevée qu’occasionne leur achat.

Sur le marché de l'occasion, l'offre de véhicules électriques est faible,ne représentant que 1,5 % de l’offre totale de véhicules d’occasion en 2023. Une solution envisagée est incarnée par le leasing social, qui ne nécessite pas d'apport initial.Ce dispositif a rencontré un grand succès auprès des ménages modestes, avec 50 000 dossiers enregistrés en six semaines début 2024.

Concrètement il s’agit d’un dispositif permettant à des ménages à revenus modestes d'accéder à un véhicule sans avoir à débourser immédiatement le montant total de sa valeur d’achat (cf. le lexique en fin de mise en activité). Ce mécanisme combine la location et l'accession à la mobilité durable. Ce système vise ainsi à faciliter la transition écologique pour tous.

L'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'aide montre que le leasing social est une voie intéressante pour ces ménages. Il est également nécessaire de trouver un équilibre entre le malus pour les véhicules thermiques et le bonus pour les véhicules électriques.

Le secteur des transports étant responsable de 32 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (bien que les émissions aient baissé de 7 % entre 2011 et 2023), des réductions supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). Celle-ci désigne le cadre mis en place par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Elle définit des objectifs à court, moyen et long terme pour différents secteurs, tels que l'énergie, les transports et l'agriculture. La SNBC vise à promouvoir une transition énergétique durable.

Les normes Euro imposent des limites d'émissions pour les véhicules motorisés, et le paquet « Ajuste- ment à l'objectif 55 » prévoit la fin des ventes de véhicules thermiques neufs d'ici 2035.

Finalement les deux instruments évoqués, norme et subvention, sont complémentaires.

La règlementation n’incite pas à faire mieux que le niveau de la norme mais la subvention pallie cette limite de la règlementation en incitant les consommateurs à adopter des comportements vertueux. À l’inverse, la taxation met en place le principe du pollueur-payeur et désincite l’adoption de comporte- ment générateurs d’externalités négatives.

Dès lors, les dispositifs d'aide ont bel et bien un impact sur la rentabilité des véhicules électriques. L'efficacité des dispositifs mis en place doit être évaluée afin d'accélérer la transition vers une mobilité décarbonée.

1.6. OBJECTIFS DE LA MEA

Il s’agit à travers cette mise en activité, de proposer aux élèves un document de travail original dans la forme comme dans le fond.La Note d’analyse de France Stratégie est une publication périodique déve- loppée sur une quinzaine de pages répondant à un questionnement précis tout en étant relativement concise.

QUIZ SUR LA NOTE : Le soutien au développement des véhicules électriques

Quiz sur la note : Le soutien au développement des véhicules électriques

Questions de vérification de lecture de la note (à propos des pages 1 à 5 : introduction + I/ LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN PUBLIC JOUENT UN RÔLE DÉTERMINANT POUR ACCOMPAGNER LES MÉNAGES DANS LA TRANSITION VERS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE).

Questions :

Q1. Quel est le principal soutien public pour l'adoption de la motorisation électrique en France ?

Q2. Quel pourcentage de la progression de la part de marché des véhicules électriques est expliqué par le bonus-malus entre 2019 et 2021 ?

Q3. Quel est le coût estimé pour les finances publiques, par tonne de CO2 évitée grâce aux aides ?

Q4. Quel pourcentage des ventes de véhicules électriques est représenté par celles aux ménages modestes ?

Q5. Quel dispositif a connu un grand succès en France auprès des ménages modestes en 2024 ?

Q6. Quel est le plafond d'émissions de CO2 par véhicule particulier neuf fixé pour la période 2021-2024 ?

Voir la correction

Questions de vérification de lecture de la note (à propos des pages 1 à 5 : introduction + I/ LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN PUBLIC JOUENT UN RÔLE DÉTERMINANT POUR ACCOMPAGNER LES MÉNAGES DANS LA TRANSITION VERS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE).

Q1. Quel est le principal soutien public pour l'adoption de la motorisation électrique en France ?

Le principal soutien public est celui que constitue les subventions, comme par exemple la prime à la conversion (à noter qu’elle est supprimée depuis fin 2024)et le bonus écologique.

Q2. Quel pourcentage de la progression de la part de marché des véhicules électriques est expliqué par le bonus-malus entre 2019 et 2021 ?

Le bonus-malus expliquerait 40 % de la progression de la part de marché des véhicules électriques.

Q3. Quel est le coût estimé pour les finances publiques, par tonne de CO2 évitée grâce aux aides ?

Le coût pour les finances publiques serait de 600 euros par tonne de CO2 évitée.

Q4. Quel pourcentage des ventes de véhicules électriques est représenté par celles aux ménages modestes ?

Les ménages modestes ne représentent que 15 % à 20 % des achats éligibles au bonus.

Q5. Quel dispositif a connu un grand succès en France auprès des ménages modestes en 2024 ?

Le dispositif ayant connu un grand succès en France auprès des ménages modestes en 2024, est le leasing social. Il s’agit d’une forme de location de véhicule qui ne nécessite pas d'apport initial, et qui vise à faciliter l’accès des ménages modestes n’ayant pas d’alternative à la voiture individuelle à un mode de déplacement moins polluant.

Q6. Quel est le plafond d'émissions de CO2 par véhicule particulier neuf fixé pour la période 2021-2024 ?

Le plafond d'émissions de CO2 par véhicule neuf pour la période 2021-2024 (tout type de véhicules confondus) est fixé à 95 gCO2/km. Ce plafond va progressivement être abaissé de 55 % à partir de 2030 jusqu’à 100 % à partir de 2035. Ce renforcement du cadre réglementaire vise à mettre fin à la vente de l’ensemble des véhicules à moteur thermique neufs (y compris hybrides) à partir de 2035 en Europe.

QCM (à propos des pages 1 à 5)

QCM ciblé sur la 2ème partie de la note (p.8 à 14) – Thème : L’électrique face à la réalité du marché de l’occasion : cas d’espèces

1.8. ACTIVITES SUR LA NOTE

I. Activité d'approche succincte en première

Activité : Comment les pouvoirs publicspeuvent-ils intervenir pour internaliser la pollution ?

- Pré-requis :

- Défaillances du marché Les externalités

- Les externalités négatives

Les élèves comprendront que le transport routier est responsable d’une grande partie de la pollution, qui est une externalité négative.

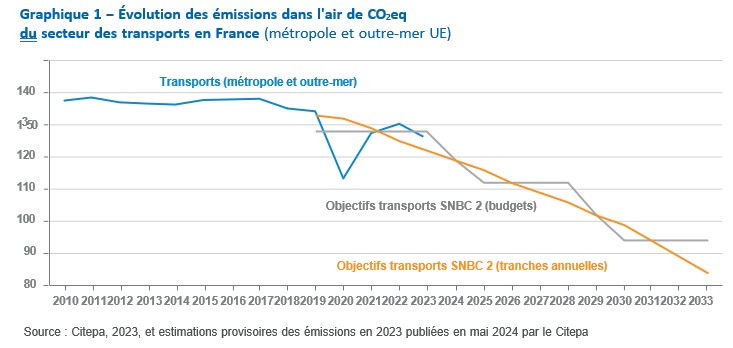

Document 1

Le secteur des transports* est à l’origine de 32 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, les transports routiers représentant à eux seuls 94 % de ces émissions. Les émissions du secteur ont baissé de 7 % de 2011 à 2023 (de 139 MtCO2eq à 126 MtCO2eq). La réduction annuelle moyenne des émissions du secteur doit être multipliée par trois entre 2023 et 2030 (-3,9 MtCO2eq par an) pour respecter la trajectoire fixée par la deuxième Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), par rapport à la période 2019-2023 (-1,3 MtCO2eq /an). La prochaine SNBC, qui devrait être adoptée d’ici 2025, fixera une trajectoire encore plus ambitieuse (-37 MtCO2eq entre 2022 et 2030).

*Incluant les transports routier, aérien, ferroviaire, maritime, fluvial de marchandises et autres modes de navigation (bateaux de plaisance et autres petits bateaux).

Source : Note France Stratégie « Le soutienau développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montoutet Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 2

Exercice du document 1 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils intervenir ?

Questions :

Q1. Quel secteur économique est responsable de presque 1/3 des émissions nationales de gaz à efet de serre en France ?

Q2. Dans ce secteur, quel est le type de transport qui est plus responsable de la pollution émise que les autres ?

Q3. Expliquer le passage souligné.

Voir la correction

Q1. Quel secteur économique est responsable de presque 1/3 des émissions nationales de gaz à efet de serre en France ?

Le secteur des transports (tous transports confondus) est à l’originede 32 % des émissions de GES.Q2. Dans ce secteur, quel est le type de transport qui est plus responsable de la pollution émise que les autres ?

Le transport routier représentant à eux seuls 94 % des 32 % des émissions de GES causées par le secteur des transports (tous transports confondus).

Q3. Expliquer le passage souligné.

Introduitepar la Loi de transition énergétique pour la croissance verte(LTECV), la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à2050 et fixe des objectifs à court-moyen termes : les budgets « carbone ». Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte.

Document 2

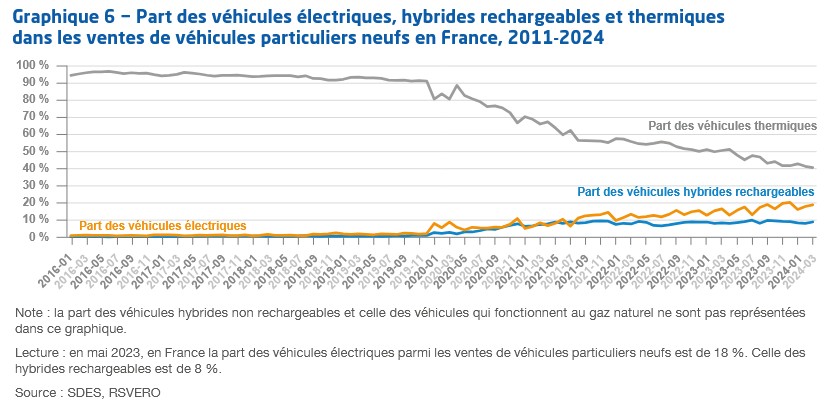

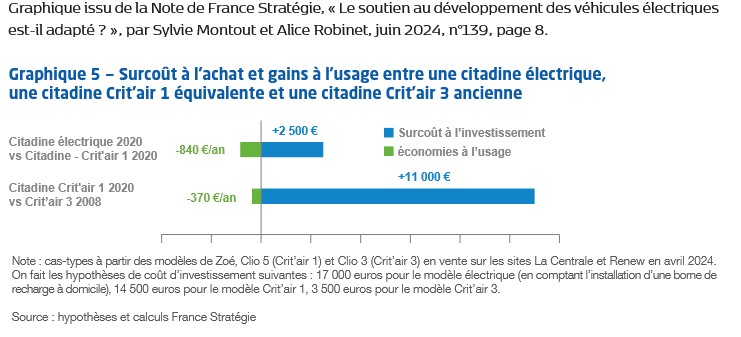

Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 2.

Exercice du Document 2.

Questions :

Q1. Calculez, à l’aide d’un taux de variation, l’évolution des émissions dans l’air de CO2eq du secteur des transports en France, entre 2010 et 2023 ?

Q2. Quel est l’objectif à atteindre d’ici 2033 ?

Q3. De combien faut-il encore baisser nos émissions pour atteindre l’objectif, en valeur absolue et en valeur relative ?

Transition : Comment atteindre cet objectif ?

Les élèves comprendront qu’il est impératif de décarboner le secteur des transports grâce à la généra- lisation de la voiture électrique dans le parc automobile.

Voir la correction

Q1. Calculez, à l’aide d’un taux de variation, l’évolution des émissions dans l’air de CO2eq du secteur des transports en France, entre 2010 et 2023 ?

Les données prises en compte- 2010 : 138 et 2023 : 127

Calcul taux de variation: 127 -138 / 138 = - 7,97 %

Entre 2010 et 2023, les émissions ont baissé d’environ 8 % d’après le Citepa.

Q2. Quel est l’objectif à atteindre d’ici 2033 ?

D’ici 2033, il faudrait passer en dessous de la barre des 100 MtCO2eq dans l’air.

Q3. De combien faut-il encore baisser nos émissions pour atteindre l’objectif, en valeur absolue et en valeur relative ?

En valeur absolue : passer de 128 à moins de 100 ; soit une diminution de plus de 30 MtCO2eq. En valeur relative : (100 - 28) / 128 = - 22 % (environ).

Transition : Comment atteindre cet objectif ?

Les élèves comprendront qu’il est impératifde décarboner le secteur des transports grâce à la généra- lisation de la voiture électrique dans le parc automobile.

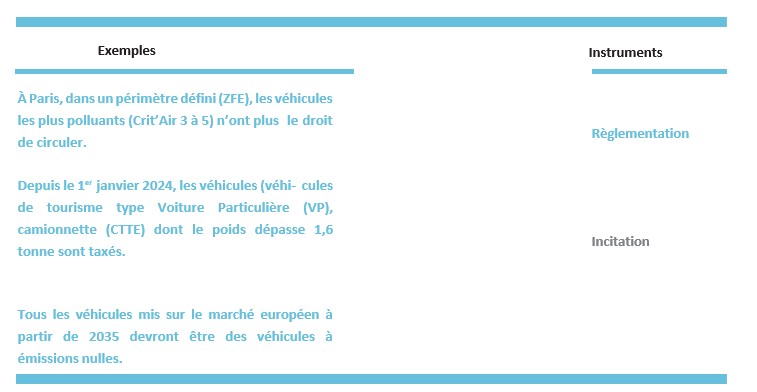

Document 3

Réussir la transition du secteur des transports requiert de réinventer durablement notre rapport à la mobilité et nos manières de nous déplacer. Pour les ménages, le développement d’alternatives à la voiture individuelle – report modal vers des mobilités douces, transports collectifs, covoiturage, etc. − est un levier indispensable pour y parvenir. Mais cette transition implique également de décarboner l’ensemble des moyens de transport, y compris individuels, via le développement de motorisations moins polluantes que les moteurs thermiques.

À l’échelle européenne, les normes Euro imposent des limites d’émissions des polluants et particules fines en suspension pour véhicules motorisés en circulation dans l’Union et incitent la filière automobile à développer la production de véhicules électriques et hybrides rechargeables(5). Le paquet « Ajuste- ment à l’objectif 55 » abaisse progressivement le plafond d’émissions des véhicules particuliers neufs − fixé à 95 gCO2/km pour 2021-2024 (en norme NEDC(6) − de 55 % à partir de 2030 et 100 % à partir de 2035. Ce renforcement du cadre réglementaire revient à mettre fin à la vente de l’ensemble des véhicules à moteur thermique neufs (y compris hybrides) à partir de 2035 en Europe.

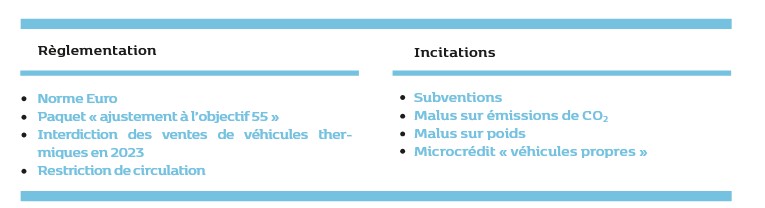

Pour inciter à l’achat de véhicules électriques (et hybrides jusqu’à récemment) en France,un ensemble de mesures à destination des usagers a été peu à peu mis en place depuis une quinzaine d’années, combinant subventions, malus sur les émissions de CO2 ou le poids (7), ou encore microcrédit « véhicules propres ». En parallèle, des restrictions de circulation des voitures les plus émissives dans les grandes zones urbaines (dans le périmètre des zones à faibles émissions) ont vu le jour dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique au niveau local.

- : Le constructeur doit s’acquitter d’une prime pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de l’objectif par véhicule immatriculé.

- : La norme New European Driving Cycle est une norme européenne d’homologation des véhicules neufs, appliquée de 1973 à début 2020, permettant de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie et les rejets de CO2 et de polluants de l’ensemble des véhicules en circulation.

- : Précisément la « masse en ordre de marche ».

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montout et Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 2

Exercice du Document 3.

Questions :

Q1. Surlignez dans le texte tous les éléments permettant d’atteindre l’objectif fixé par la SNBC (Stratégie nationale bas-carbone), à savoir atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la France ?

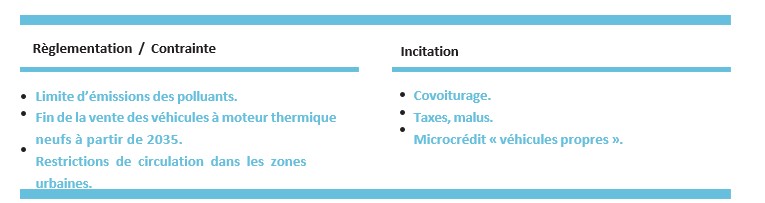

Q2. Classez tous les éléments que vous avez surlignés dans le texte, selon qu’ils relèvent de la règlementation, qui contraint les acteurs, ou de mesures incitatives (taxes et subventions) qui incitent les acteurs ?

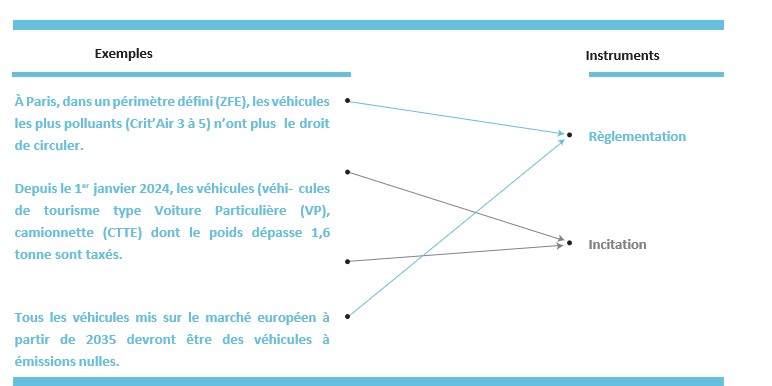

Q3. Reliez les exemples ci-dessous aux instruments auxquels ils correspondent

Q4. En quoi ces différentes actions des pouvoirs publics peuvent-elles inciter les ménages ou les entreprises à modifier leurs comportements ?

Voir la correction

Q1. Surlignez dans le texte tous les éléments permettant d’atteindre l’objectif fixé par la SNBC (Stratégie nationale bas-carbone), à savoir atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la France ?

Q2. Classez tous les éléments que vous avez surlignés dans le texte, selon qu’ils relèvent de la règlementation, qui contraint les acteurs, ou de mesures incitatives (taxes et subventions) qui incitent les acteurs ?

Q3. Reliez les exemples ci-dessous aux instruments auxquels ils correspondent

Q4. En quoi ces différentes actions des pouvoirs publics peuvent-elles inciter les ménages ou les entreprises à modifier leurs comportements ?

Les pouvoirs publics peuvent inciter les ménages ou les entreprises à modifier leurs comportements en :

- Taxant les comportements polluants pour réduire ces comportements ;

- subventionnant les comportements qui réduisent les émissions de GES afin de les encourager

- Interdisant les pollutions les plus dangereuses.

Ainsi, les pouvoir publics incitent (via la fiscalité) ou contraignent (via les règlementations) les agents économiques à modifier leur comportement en tenant compte des externalités que génèrent leurs actions. Ces dernières permettent d’internaliser les externalités que sont les émissions de GES.

En termes de bilan, les élèves seront en mesure d’expliciter en quoi les instruments mis en œuvre par les pouvoirs publics (normes, subventions, taxation) permettent d’internaliser les externalités.

Document 4

Publicité pour le bonus écologique (issue de la campagne de 2020, la Zoé n’étant plus produite depuis mars 2024).

Exercice Document 4 :

Questions :

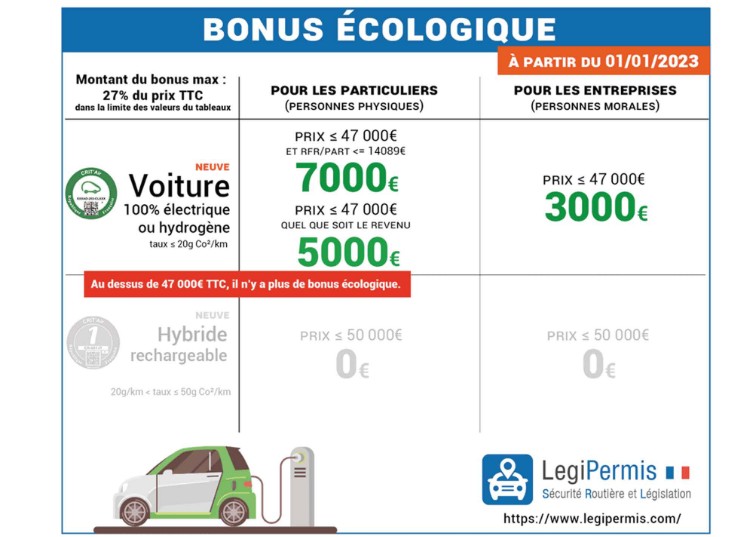

Q1. À quoi correspondent les 7 000 € de reprise du véhicule ?

Q2. À quoi correspondent les 7 000 € de bonus écologique ?

Q3. Sachant que le prix d’achat du véhicule électrique présenté sur l’affiche est d’environ 35 000 €, à quel prix le consommateur peut-il prétendre l’acheter ?

Q4. Quelle est la réduction du prix en valeur relative ?

Voir la correction

Q1. À quoi correspondent les 7 000 € de reprise du véhicule ?

Il s’agit du rachat de l’ancien véhicule pour 7 000 € à l’occasion de l’achat de la voiture électrique présentée sur l’affiche.

Q2. À quoi correspondent les 7 000 € de bonus écologique ?

Il s’agit de 7 000 € de subvention versée par l’État pour l’achat du véhicule électrique présenté sur l’affiche (7 000 € sont alors déduit du prix de vente du véhicule neuf présenté sur l’affiche).

Q3. Sachant que le prix d’achat du véhicule électrique présenté sur l’affiche est d’environ 35 000 €, à quel prix le consommateur peut-il prétendre l’acheter ?

35 000 € - (7 000 € X 2) = 21 000

Q4. Quelle est la réduction du prix en valeur relative ?

21 000 € - 35 000 / 35 000 = 0,4 ; soit une baisse de prix de 40 %.

Document 5

Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 11.

Note : la part des véhicules hybrides non rechargeables et celle des véhicules qui fonctionnent au gaz naturel ne sont pas représentées dans ce graphique.

Lecture : en mai 2023, en France la part des véhicules électriques parmi les ventes de véhicules particuliers neufs est de 18 %. Celle des hybrides rechargeables est de 8 %.

Source : SDES,

Exercice Document 5 :

Questions :

Q1. Comment la part des ventes de véhicules thermiques dans les ventes de véhicules particuliers neufs a-t-elle évolué en France entre 2016 et 2024 ?

Q2. Comment la part des ventes de véhicules électriques dans les ventes de véhicules particuliers neufs a-t-elle évolué en France entre 2016 et 2024 ?

Q3. Quel constat établir au vu de l’évolution indiquée dans les réponses aux deux questions précédentes ?

Voir la correction

Questions :

Q1. Comment la part des ventes de véhicules thermiques dans les ventes de véhicules particuliers neufs a-t-elle évolué en France entre 2016 et 2024 ?

La part des ventes de véhicules thermiques dans les ventes de véhicules particuliers neufs en France s’est réduite, passant d’environ 95 % en 2016 à environ 40 % en 2024, soit une baisse approximative de 55 points de pourcentage.

Q2. Comment la part des ventes de véhicules électriques dans les ventes de véhicules particuliers neufs a-t-elle évolué en France entre 2016 et 2024 ?

La part des ventes de véhicules électriques dans les ventes de véhicules particuliers neufs en France qui était proche de 0 % en 2016, est passée à 20 % en 2024, soit une hausse approximative de 20 points de pourcentage.

Q3. Quel constat établir au vu de l’évolution indiquée dans les réponses aux deux questions précédentes ?

La composition du marché automobile s’est considérablement modifiée au profit des ventes de véhicules électriques neufs.

Bilan : Les différentes mesures prises par les pouvoirs publics vous semblent-elles efficaces ou pas pour internaliser l’externalité qu’est la pollution ?

Les différentes mesures prises par les pouvoirs publics semblent efficaces pour internaliser l’externalité qu’est la pollution ; les agents économiques (les ménages notamment) ont intégré le bonus-malus écologique dans leur calcul économique.

Internaliser une externalité : mécanisme par lequel une externalité positive ou négative est prise en compte, passant par l’attribution d’un prix à cette externalité (un coût à la charge de l’émetteur d’une externalité négative ; une rétribution pour l’émetteur d’une externalité positive).

PARTIE 2

ACTIVITE 2 : Une activité centrale en terminale

Document 1

Document 1

À l’échelle européenne, les normes Euro imposent des limites d’émissions des polluants et particules fines en suspension pour véhicules motorisés en circulation dans l’Union et incitent la filière automobile à développer la production de véhicules électriques et hybrides rechargeables (5). Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » abaisse progressivement le plafond d’émissions des véhicules particuliers neufs − fixé à 95 gCO2/km pour 2021-2024 (en norme NEDC6) − de 55 % à partir de 2030 et 100 % à partir de 2035. Ce renforcement du cadre réglementaire revient à mettre fin à la vente de l’ensemble des véhicules à moteur thermique neufs (y compris hybrides) à partir de 2035 en Europe.

Pour inciter à l’achat de véhicules électriques (et hybrides jusqu’à récemment) en France, un ensemble de mesures à destination des usagers a été peu à peu mis en place depuis une quinzaine d’années, combinant subventions, malus sur les émissions de CO2 ou le poids(7), ou encore microcrédit « véhicule propres ». En parallèle, des restrictions de circulation des voitures les plus émissives dans les grandes zones urbaines (dans le périmètre des zones à faibles émissions) ont vu le jour dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique au niveau local.

(5): Le constructeur doit s’acquitter d’une prime pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de l’objectif par véhicule immatriculé.

(6): La norme New European Driving Cycle est une norme européenne d’homologation des véhicules neufs, appliquée de 1973 à début 2020, permettant de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie et les rejets de CO2 et de polluants de l’ensemble des véhicules en circulation.

(7): Précisément la « masse en ordre de marche ».

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montoutet Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 2

Exercice Document 1 :

Questions :

Q1. Indiquez en Italique gras

dans le texte tous les exemples d’instruments à disposition des pouvoirs publics pour réduire la pollution atmosphérique.

Q2. À quelles différentes échelles (locale ; nationale ; européenne) les actions des pouvoirs publics évoquées dans le texte font-elles références ?

Q3. Classez ces différentes actions selon qu’elles relèvent de mesures règlementaires ou de mesures fiscales ?

Q4. Montrez l’importance de combiner des instruments règlementaires et des incitations (fiscalité, subventions) pour réduire la pollution atmosphérique.

Voir la correction

Q1.Indiquez en Italique gras dans le texte tous les exemples d’instruments à disposition des pouvoirs publics pour réduire la pollution atmosphérique.

À l’échelle européenne, les normes Euro imposent des limites d’émissions des polluants et particules fines en suspension pour véhicules motorisés en circulation dans l’Union et incitent la filière automobile à développer la production de véhicules électriques et hybrides rechargeables (5). Le paquet «Ajustement à l’objectif 55 » abaisse progressivement le plafond d’émissions des véhicules particuliers neufs − fixé à 95 gCO2/km pour 2021-2024 (en norme NEDC6) − de 55 % à partir de 2030 et 100 % à partir de 2035. Ce renforcement du cadre réglementaire revient à mettre fin à la vente de l’ensemble des véhicule à moteur thermique neufs (y compris hybrides) à partir de 2035 en Europe.

Pour inciter à l’achat de véhicules électriques (et hybrides jusqu’à récemment) en France, un ensemble de mesures à destination des usagers a été peu à peu mis en place depuis une quinzaine d’années, combinant subventions, malus sur les émissions de CO2 ou le poids(7), ou encore microcrédit « véhicule propres ». En parallèle, des restrictions de circulation des voitures les plus émissives dans les grandes zones urbaines (dans le périmètre des zones à faibles émissions) ont vu le jour dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique au niveau local.

- : Le constructeur doit s’acquitter d’une prime pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de l’objectif par véhicule immatriculé.

- : La norme New European Driving Cycle est une norme européenne d’homologation des véhicules neufs, appliquée de 1973 à début 2020, permettant de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie et les rejets de CO2 et de polluants de l’ensemble des véhicules en circulation.

- : Précisément la « masse en ordre de marche ».

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montoutet Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 2

Q2. À quelles différentes échelles (locale ; nationale ; européenne) les actions des pouvoirs publics évoquées dans le texte font-elles références ?

Échelle locale (circulation alternée).

Échelle nationale (subventions / malus / micro-crédit). Échelle européenne (norme euro).

Q3. Classez ces différentes actions selon qu’elles relèvent de mesures règlementaires ou de mesures fiscales ?

Q4. Montrez l’importance de combiner des instruments règlementaires et des incitations (fiscalité, subventions) pour réduire la pollution atmosphérique.

Pour réduire la pollution atmosphérique, il est pertinent de combiner des instruments règlementaires et la fiscalité. En effet, chacun des instruments à disposition présente des avantages différents et complémentaires pour une part.

La règlementation peut facilement s’appliquer au niveau local/national, mais aussi international si les différents pays signent des accords ; alors que la fiscalité, du fait de la souveraineté des États en la matière,est plus difficile à harmoniser au niveau international. Cependant la fiscalité a l’avantage d’inciter les agents économiques à réduire leurs émissions le plus possible(pour ne pas payer les taxes que ces émissions induisent), ce que ne fait pas la règlementation. En revanche, la règlementation peut interdire une pollution très dangereuse, ce que ne permet pas la fiscalité. Par conséquent, il est important de combiner plusieurs types d’instruments pour réduire la pollution atmosphérique.

Document 2

Exercice Document 2 :

Questions :

Q1. De quel type d’instrument est-il question dans ce document ?

Q2. Formulez une phrase précisant le sens des 7 000 € indiqués dans le document ?

Voir la correction

Q1. De quel type d’instrument est-il question dans ce document ?

Ce document présente le bonus écologique. Le bonus écologique est une aide à l’achat de véhicules neufs électriques dont l’empreinte carbone est plus faible. Cette aide est versée par l’État et conditionnée à de nombreux critères, dont le prix du véhicule, son score écologique et le revenu fiscal de ses ménages acheteurs potentiels.

Q2. Formulez une phrase précisant le sens des 7 000 € indiqués dans le document ?

Si un ménage(dont le revenu fiscal de référence ramené au nombre de parts fiscales de son foyer est inférieur ou égal à 14 089 €) achète un véhicule électrique, dont le prix est inférieur ou égal à 47 000€, il peut obtenir une aide de l’État de 7 000 €, déductible de la facture établie par le vendeur.

Document 3

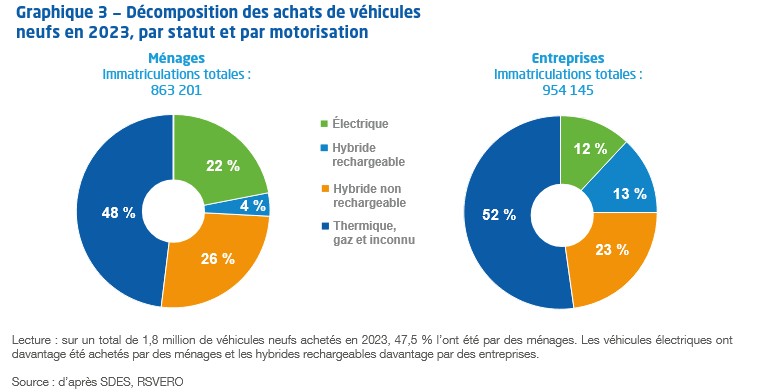

Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 5.

Exercice Document 3 :

Questions :

Q1. Retrouvez par le calcul, les données indiquées dans la note de lecture au bas du graphique.

Q2. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée « 22 % ».

Q3. Sur le marché des véhicules neufs, les ménages achètent-ils majoritairement des véhicules thermiques et équivalents, ou des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides non rechargeables ?

Q4. Peut-on établir le même type de constat établi à la réponse précédente, en ce qui concerne les entreprises ?

Q5. Le montant du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique est-il le même pour les ménages et pour les entreprises en 2023 ?

Q6. Le montant du bonus écologique peut-il avoir un effet sur le type de véhicule choisi lors de l’achat d’un véhicule neuf ?

Voir la correction

Q1. Retrouvez par le calcul, les données indiquées dans la note de lecture au bas du graphique.

863 201 + 954 145 = 1 817 346 = 1,8 millions de véhicules neufs ont été achetés en 2023.

863 201 / 1 817 346 X 100 = 47,49 ; soit environ 47,5 % des véhicules neufs sont achetés par les ménages en 2023

Q2. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée « 22 % ».

22 % des véhicules neufs achetés en 2023 par les ménages sont des véhicules électriques.

Q3. Sur le marché des véhicules neufs, les ménages achètent-ils majoritairement des véhicules thermiques et équivalents, ou des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides non rechargeables ?

Les ménages qui achètent un véhicule neuf acquièrent majoritairement, dans 52 % des cas, des véhicules électriques ou hybrides (rechargeables ou pas).

Q4. Peut-on établir le même type de constat établi à la réponse précédente, en ce qui concerne les entreprises ?

Le constat est différent en ce qui concerne les entreprises, puisque leurs achats de véhicules neufs sont encore majoritairement des achats de véhicules thermiques (52 %).

Q5. Le montant du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique est-il le même pour les ménages et pour les entreprises en 2023 ?

Le montant du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique n’est pas le même pour les ménages et pour les entreprises : 5 000 € ou 7000 € pour les ménages selon leur revenu fiscal de référence, contre 3 000 € pour les entreprises.

Q6. Le montant du bonus écologique peut-il avoir un effet sur le type de véhicule choisi lors de l’achat d’un véhicule neuf ?

Le montant du bonus écologique peut avoir un effet sur le type de véhicule choisi lors de l’achat d’un véhicule neuf. Ainsi le montant alloué aux ménages étant supérieur à celui qui est accordé aux entreprises, peut expliquer que la part de véhicules électriques soit plus importante dans le cas des ménages (22 %) que dans celui des entreprises (12 %) pour ce qui est des achats de véhicules neufs.

Document 4

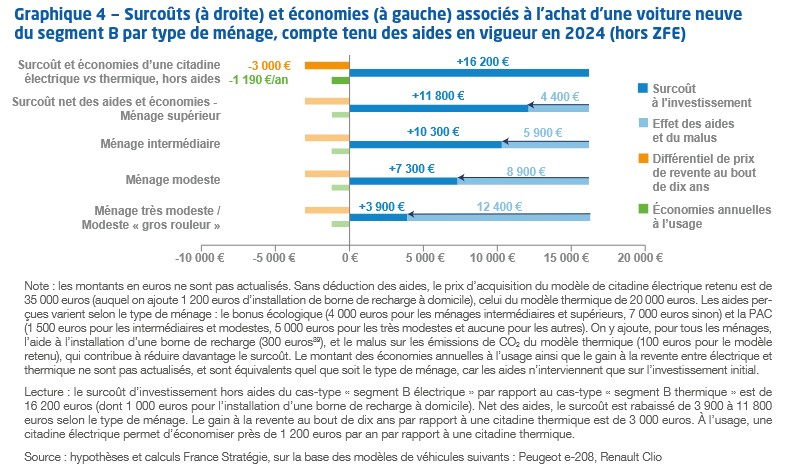

Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 7.

L’attention des élèves sera attirée sur l’intérêt du graphique, leur permettant de comprendre le calcul économique qui préside à l’achat d’un véhicule neuf.

Exercice Document 4 :

Questions :

Q1. À quoi correspondent les 3 000 € de la barre orange ?

Q2. À quoi correspondent les 1 190 € de la barre verte ?

Q3. En l’absence d’aide, combien faut-il d’années pour rentabiliser l’achat d’un véhicule électrique par rapport celui d’une voiture thermique ?

Q4. Combien faut-il d’années à un ménage intermédiaire pour rentabiliser l’achat d’un véhicule électrique par rapport celui d’une voiture thermique ?

Q5. Même question pour un ménage très modestes ou « gros rouleur ».

Q6. Quel est l’impact des aides publiques sur les achats de véhicules propres ?

Voir la correction

Q1. À quoi correspondent les 3 000 € de la barre orange ?

Sans prise en compte des aides apportées, la revente au bout de 10 années d’une citadine électrique achetée neuve, permet de dégager un gain de 3 000 € par rapport à la revente d’une citadine thermique.

Extrait de la note : Enfin, l’ampleur des gains à la revente,estimés à 3 000 euros à partir des hypothèses retenues, dépend de l’évolution de la valeur résiduelle des véhicules électriques ou thermiques : celle des véhicules à moteur thermique peut être amenée à beaucoup baisser à mesure que des restrictions de circulation se développent, ou encore selon l’évolution des prix des carburants. Néanmoins, l’incertitude demeure concernant les voitures électriques : même s’il semble qu’elles se détériorent plus lentement que les véhicules thermiques, elles pourraient subir une décote plus importante en cas de progrès technique rapide.

Q2. À quoi correspondent les 1 190 € de la barre verte ?

L’usage d’une voiture électrique plutôt que d’un véhicule thermique permet de réaliser une économie annuelle de 1 190 €. Les coûts d’entretien, les coûts d’assurance et la facture énergétique pour la recharge à domicile, sont pris en compte dans les coûts d’usage.

Extrait de la note : À l’usage cependant, le véhicule électrique est nettement moins onéreux pour un ménage : l’économie peut être de l’ordre de 1 200 euros par an entre une citadine électrique et une citadine thermique pour un ménage parcourant 14 000 kilomètres par an en tenant compte des coûts moyens d’entretien et d’assurance, et de la facture énergétique pour la recharge à domicile.

Q3. En l’absence d’aide, combien faut-il d’années pour rentabiliser l’achat d’un véhicule électrique par rapport celui d’une voiture thermique ?

Sans aide, le surcoût d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique est de16 200€.

Si l’on déduit les 3 000 € de gains à la revente du véhicule électrique par rapport à la voiture thermique, son surcoût ne se monte plus qu’à 13 200 €. Un usage du véhicule électrique pendant 11 années permet d’économiser 13 090 € (1 190 X 11), soit approximativement le montant du surcoût indiqué précédemment. On peut donc considérer qu’en l’absence d’aide, l’achat d’un véhicule électrique est rentabilisé en 11 ans environ.

Q4. Combien faut-il d’années à un ménage intermédiaire pour rentabiliser l’achat d’un véhicule électrique par rapport celui d’une voiture thermique ?

Sans aide, le surcoût d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique est de 10 300€ pour un ménage intermédiaire. Si l’on déduit les 3 000 € de gains à la revente du véhicule électrique par rapport à celle de la voiture thermique, son surcoût ne s’élève plus qu’à 7 300 € (10 300 – 3 000). Un usage du véhicule électrique pendant 7 ans, permet d’économiser 8 330 € (1 190 x 7), soit plus que les 7 300 € du surcoût. On peut donc considérer qu’après la 7ème année d’utilisation, le surcoût dû à l’achat d’un véhicule électrique est rentabilisé.

Q5. Même question pour un ménage très modestes ou « gros rouleur ».

Le surcoût à l’achat d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique pour un ménage très modeste ou « gros rouleur » est de 3 900 €.

Si on ne tient pas compte de la valeur supérieure de la revente d’un véhicule électrique, un peu plus de 3 années sont nécessaires pour en rentabiliser l’achat par rapport à celui d’une voiture thermique. En effet en sachant que chaque année d’utilisation d’un véhicule électrique, les ménages gagnent 1 190 € par rapport à l’utilisation d’une voiture thermique, après 3 ans les ménages ont gagné 3 570 € (1 190 x 3). Mais en tenant compte de la revente d’un véhicule électrique de 3 000 € de plus que celle d’un véhicule thermique, la rentabilisation de l’achat d’un véhicule électrique est réalisée en quelques mois seulement.

Q6. Quel est l’impact des aides publiques sur les achats de véhicules propres?

En réduisant encore le différentiel entre l’achat d’un véhicule thermique et celui d’un véhicule propre, la rentabilisation de l’achat d’un véhicule propre est réalisée en un temps plus court.

Document 5

Pour les ménages modestes,un champ des possibles limité en matière d’électrification.

L’accès à la mobilité électrique de l’ensemble des ménages est encore loin d’être garanti, malgré un renforcement des aides pour les ménages les plus modestes. Dans nos cas-types, l’investissement nécessaire pour un modèle classique de citadine électrique neuf reste autour de 24 000 euros, déduction faite du bonus et de la prime à la conversion.

Le choix de la motorisation est ainsi encore fortement dépendant du niveau de revenu : d’après une étude du CGDD, en 2022 seuls 11 % des ménages les moins aisés ayant acheté un véhicule neuf se sont tournés vers l’électrique, soit 14 000 voitures, contre plus d’un quart pour les ménages les plus aisés (48 300) et 18 % pour l’ensemble des ménages (134 300). (… )

Les véhicules « d’entrée de gamme » pourraient constituer une solution pour améliorer l’accessibilité à la mobilité électrique, grâce à un coût d’acquisition nettement inférieur à celui des véhicules des autres segments. Néanmoins l’offre demeure peu développée, en particulier parmi les constructeurs européens qui s’en sont largement éloignés au cours de ces deux dernières décennies. Jusqu’à récemment, le seul modèle neuf identifiable comme relevant de ce segment était fabriqué en Chine (la Dacia Spring). L’introduction à la fin 2023 d’un critère de score environnemental minimal a conduit à exclure ce type de modèle du système d’aides,rendant plus attractifs de nouveaux modèles de la même gamme fabriqués en Europe et respectant ce score, telle la Citroën ë-C3.

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montout et Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 7

Exercice Document 5 :

Questions :

Q1. Lorsque les ménages les moins aisés achètent un véhicule neuf, choisissent-ils fréquemment un véhicule électrique ?

Q2. Qu’en est-il pour les ménages aisés ?

Q3. Comment expliquer l’écart mis en évidence dans les réponses aux deux questions précédentes, entre ménages aisés et ménages moins aisés ?

Q4. Comment permettre à davantage de ménages modestes d’acquérir une voiture électrique neuve ?

Q5. À quelle difficulté le marché des véhicules neufs électriques « d’entrée de gamme » est-il confronté en France ?

Q6. En quoi cette difficulté réduit-elle l’accès des ménages modestes aux véhicules électriques neufs ?

Voir la correction

Q1. Lorsque les ménages les moins aisés achètent un véhicule neuf, choisissent-ils fréquemment un véhicule électrique ?

Lorsque les ménages les moins aisés achètent un véhicule neuf, 11 % d’entre eux seulement achètent un véhicule électrique.

Q2. Qu’en est-il pour les ménages aisés ?

25 % des ménages aisés optent pour un véhicule électrique lorsqu’ils acquièrent un véhicule neuf, soit un quart d’entre eux.

Q3. Comment expliquer l’écart mis en évidence dans les réponses aux deux questions précédentes, entre ménages aisés et ménages moins aisés ?

25 % des ménages aisés choisissent un véhicule électrique lorsqu’ils achètent un véhicule neuf, contre11 % des ménages moins aisés, soit un différentiel de 14 points de pourcentage en moins. Cet écart s’explique par le fait que le prix d’un véhicule électrique neuf est en moyenne de 24 000 € plus élevé que celui d’un véhicule thermique neuf, déduction faite du bonus et de la prime à la conversion. Par conséquent, les ménages les moins aisé sont plus de difficultés à accéder à l’électrique sur le marché des véhicules neufs.

Q4. Comment permettre à davantage de ménages modestes d’acquérir une voiture électrique neuve ?

Proposer des véhicules électriques « d’entrée de gamme », dont le prix d’achat initial serait plus faible, permettrait pour le moins à davantage de ménages modestes d’acquérir une voiture électrique neuve.

Q5. À quelle difficulté le marché des véhicules neufs électriques « d’entrée de gamme » est-il confronté en France ?

Le marché des véhicules neufs électriques « d’entrée de gamme » est confronté en France au fait que ces derniers sont essentiellement des véhicules produits en Chine et que rares sont ceux qui sont produits dans l’Union européenne.

Q6. En quoi cette difficulté réduit-elle l’accès des ménages modestes aux véhicules électriques neufs ?

Cette difficulté réduit l’accès des ménages modestes aux véhicules électriques neufs, du fait de leur provenance étrangère (hors Union européenne) les rendant de facto inéligibles aux aides nationales françaises. Le prix demeure en conséquence trop onéreux pour cette catégorie de ménages.

BILAN.

Complétez le texte ci-dessous avec les mots manquants.

Les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour lutter contre les ??? négatives produites par les activités humaines, notamment les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités de ??? . Parmi ces instruments, la ??? permet une action rapide et contraignante. L’Union européenne l’a privilégié pour, notamment, uniformiser les émissions de gaz à effets de serre des véhicules particuliers ??? .

À cet instrument règlementaire, s’ajoutent des instruments incitant les acteurs à prendre des décisions ou à adopter des comportements qui vont ??? de ce qu’impose la norme, en particulier des subventions ciblées.Ces dernières, étudiées dans cette mise en activité à partir de l’exemple du ??? écologique automobile, ont permis aux véhicules hybrides et ??? de se faire une place conséquente sur le marché des véhicules neufs, jusqu’à atteindre plus de la ??? des ventes aux ménages en2023. En effet, en ??? le surcoût de l’achat d’un véhicule électrique par rapport à celui d’un véhicule thermique, la subvention accordée aux ménages rend l’achat d’un véhicule électrique plus rapidement rentable.Cette subvention n’est Cependant plus accordée aux véhicules hybrides et pour tous les véhicules électriques.

Les véhicules éligibles doivent respecter un score environnemental qui leur impose notamment d’être produits dans l’Union européenne.

Les voitures électriques chinoises ne bénéficient pas dès lors du bonus écologique sur le marché français. De plus, la subvention est également conditionnée au niveau de revenu des ménages, les ménages les plus modestes bénéficiant d’une aide fiscale plus forte. Cependant cela ne suffit pas à équilibrer les achats de véhicules électriques entre les ménages modestes et les plus aisés. En effet, le prix d’achat d’un véhicule électrique neuf, déduction faite de la subvention, est encore un frein important pour les ménages modestes.

Voir la correction

Les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour lutter contre les externalités négatives produites par les activités humaines, notamment les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités de transport. Parmi ces instruments, la règlementation permet une action rapide et contraignante. L’Union européenne l’a privilégié pour, notamment, uniformiser les émissions de gaz à effets de serre des véhicules particuliers neufs. À cet instrument règlementaire, s’ajoutent des instruments incitant les acteurs à prendre des décisions ou à adopter des comportements qui vont au-delà de ce qu’impose la norme, en particulier des subventions ciblées.Ces dernières, étudiées dans cette mise en activité à partir de l’exemple du bonus écologique automobile, ont permis aux véhicules hybrides et électriques de se faire une place conséquente sur le marché des véhicules neufs, jusqu’à atteindre plus de la moitié des ventes aux ménages en2023. En effet, en réduisant le surcoût de l’achat d’un véhicule électrique par rapport à celui d’un véhicule thermique, la subvention accordée aux ménages rend l’achat d’un véhicule électrique plus rapidement rentable.Cette subvention n’est Cependant plus accordée aux véhicules hybrides et pour tous les véhicules électriques.

Les véhicules éligibles doivent respecter un score environnemental qui leur impose notamment d’être produits dans l’Union européenne. Les voitures électriques chinoises ne bénéficient pas dès lors du bonus écologique sur le marché français. De plus, la subvention est également conditionnée au niveau de revenu des ménages, les ménages les plus modestes bénéficiant d’une aide fiscale plus forte. Cependant cela ne suffit pas à équilibrer les achats de véhicules électriques entre les ménages modestes et les plus aisés. En effet, le prix d’achat d’un véhicule électrique neuf, déduction faite de la subvention, est encore un frein important pour les ménages modestes.

Document 6 :

L’électrique face à la réalité du marché de l’occasion

La grande majorité des transactions de véhicules parles ménages s’effectue surle marché de l’occasion, où des véhicules sont disponibles à des prix significativement plus faibles que sur le marché du neuf. En 2023, sur un total de 7,1 millions de transactions, 5,3 millions l’ont été vers des véhicules d’occasion, essentiellement par des ménages (95 %). En 2022, 93 % des véhicules achetés par les ménages appartenant aux cinq premiers déciles de niveau de vie étaient d’occasion, contre les trois quarts pour les ménages appartenant aux deux derniers déciles de niveau de vie. On peut souligner le développement rapide de l’offre de véhicules électriques d’occasion, qui aurait presque triplé en un an. Néanmoins, celle-ci est loin d’être suffisante pour permettre une transition massive des ménages privilégiant le marché de l’occasion à celui du neuf : début 2023, seulement 1,5 % du parc total de voitures particulières était des véhicules électriques. Ainsi, 1,7 % des ventes d’occasion concernaient des véhicules électriques en 2023 ; 66 % des transactions d’occasion concernaient des véhicules de Crit’air 2 et plus − soit 3,5 millions de véhicules, donc presque deux fois plus que l’ensemble des véhicules neufs immatriculés en 2023. Enfin, l’âge moyen des véhicules vendus sur le marché de l’occasion demeure en hausse et les véhicules de plus de quinze ans représentaient presque 28 % des ventes en 2023 (+9 % par rapport à 2022).

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? » par Sylvie Montout et Alice Robinet- JUIN 2024 - N°139 – page 8

Exercice Document 6 :

Questions :

Q1. Pourquoi la majorité des transactions automobiles se déroule-t-elle sur le marché de l’occasion ?

Q2. Quelle part des transactions automobiles, les ventes de véhicules d’occasion représentent-elles en 2023 ?

Q3. Expliquez la phrase en "gras italique"?

Q4. Les véhicules électriques sont-ils présents sur le marché de l’occasion comme le sont les véhicules thermiques ?

Q5. Quel type de véhicules est le plus vendu sur le marché de l’occasion ?

Transition

Pourquoi autant de véhicules polluants et si peu de véhicules verts dans le parc automobile ?

Voir la correction

Q1. Pourquoi la majorité des transactions automobiles se déroule-t-elle sur le marché de l’occasion ?

La majorité des transactions automobiles relève du marché de l’occasion, en raison d’un prix des véhicules d’occasion plus faible que celui des véhicules neufs, majorant ainsi la demande de voitures d’occasion.

Q2. Quelle part des transactions automobiles, les ventes de véhicules d’occasion représentent-elles en 2023 ?

(5,3 millions de ventes de véhicules d’occasion / 7,1 millions de ventes de véhicules au total) X 100 = 74,64.

Les transactions automobiles d’occasion représentent une part de 74,64 % du total des ventes.

Q3. Expliquez la phrase "en gras italique"

93 % des véhicules achetés par les 50 % les plus pauvres des ménages sont d’occasion. 75 % des véhicules achetés par les 20 % les plus riches des ménages sont d’occasion. On observe que la majorité des transactions automobiles sont réalisées sur le marché de l’occasion, et que plus les ménages sont à faible revenu, plus la part des véhicules d’occasion dans leurs achats de voitures est grande.

Q4. Les véhicules électriques sont-ils présents sur le marché de l’occasion comme le sont les véhicules thermiques ?

Bien que croissante, la part d’offre de véhicules électriques d’occasion est nettement minoritaire sur le marché des véhicules d’occasion.

Q5. Quel type de véhicules est le plus vendu sur le marché de l’occasion ?

Le type de véhicules le plus vendu sur le marché de l’occasion est celui des véhicules polluants, Crit’Air 2 et plus, soit 3,5 millions de voitures représentant 66 % des transactions d’occasion. On observe que ces transactions de véhicules d’occasion polluants sont deux fois plus importantes que celles de véhicules neufs.

Transition

Pourquoi autant de véhicules polluants et si peu de véhicules verts dans le parc automobile ? Le prix d’achat des véhicules polluants est encore bien plus faible que celui des véhicules électriques, que ce soit sur le marché de l’occasion ou celui du neuf. Une grande partie des ménages achètent donc encore des véhicules polluants en raison du caractère onéreux d’une telle acquisition.

Document 7 :

Exercice Document 7 :

Questions :

Q1. Quel est le surcoût à l’achat d’une voiture électrique par rapport à une voiture peu polluante (Crit’Air1) ?

Q2. Quel est le surcoût à l’achat d’une voiture peu polluante par rapport à une voiture thermique très polluante (jusqu’à Crit’Air 5) ?

Q3. Le constat établi à la réponse de la question précédente peut-il expliquer les décisions d’achat de véhicules des ménages modestes ?I

Q4. La faible présence des voitures électriques sur le marché de l’occasion est-elle due uniquement à la faiblesse de leur offre ?

Voir la correction

Q1. Quel est le surcoût à l’achat d’une voiture électrique par rapport à une voiture peu polluante (Crit’Air1) ?

Le surcoût à l’achat d’une voiture électrique par rapport à une voiture peu polluante (Crit’Air1) est de 2 500€.

Q2. Quel est le surcoût à l’achat d’une voiture peu polluante par rapport à une voiture thermique très polluante (jusqu’à Crit’Air 5) ?

Le surcoût à l’achat d’une voiture peu polluante par rapport à une voiture très polluante est de11 000 €.

Q3. Le constat établi à la réponse de la question précédente peut-il expliquer les décisions d’achat de véhicules des ménages modestes ?

Il peut expliquer les décisions d’achat de véhicules des ménages modestes qui achètent plus volontiers des véhicules d’occasion polluants, voire très polluants en raison de leur prix plus faible. On observe qu’il est plus intéressant pour ces ménages d’acquérir un véhicule d’occasion Crit’Air1 plutôt qu’une voiture électrique, et plus encore une Crit’Air3 plutôt que Crit’Air1.

Q4. La faible présence des voitures électriques sur le marché de l’occasion est-elle due uniquement à la faiblesse de leur offre ?

La faible présence des voitures électriques sur le marché de l’occasion n’est pas due uniquement à la faiblesse de leur offre (note prof : à mettre en perspective avec les volumes nécessaires à la production), elle s’explique également en partie par leur faible demande, du fait de leur prix qui excède celui des véhicules thermiques.

BILAN 2

Dans le cadre du bonus-malus écologie sur le marché automobile comme instrument de préservation de l’environnement, indiquez pour chacune des propositions ci-dessous s’il s’agit d’un avantage ou d’une limite.

Voir la correction

Dans le cadre du bonus-malus écologie sur le marché automobile comme instrument de préservation de l’environnement, indiquez pour chacune des propositions ci-dessous s’il s’agit d’un avantage ou d’une limite.

II. OBJECTIF BAC

Référence aux annales de baccalauréat

Effet d’une hausse de la taxe carbone sur le coût de l’énergie et sur les émissions de CO2 d’un échantillon d’entreprise représentatives de différentes branches.

QUELLE ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT ?

FRANCE MÉTROPOLITAINE

WORD 2021 NORMALE

ÉCRIT- EC2 - ÉTUDE DE DOCUMENT

1. À l’aide des données du document, vous comparerez l’impact qu’aurait une hausse de la taxe carbone sur le coût de l’énergie et sur les émissions de CO2 des entreprises de la branche« boisson » et des entreprises de la branche « Matières plastiques ». (2 points).

2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez comment la taxation peut permettre de faire face aux externalités négatives sur l’environnement. (4 points).

QUELLE ACTION PUBLIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT ?

PDF 2024 NORMALE AMÉRIQUE DU SUD

ÉCRIT - EC2 - ÉTUDE DE DOCUMENT

1. À l’aide des données du document, vous caractérisez les liens qui existent entre le taux d’émission de CO2 par kilomètre et le montant de la taxe. (2 points)

2. À l’aide du document et de vos connaissances, vous expliquerez que la taxe peut permettre de faire face aux externalités négatives sur l’environnement. (4 points)

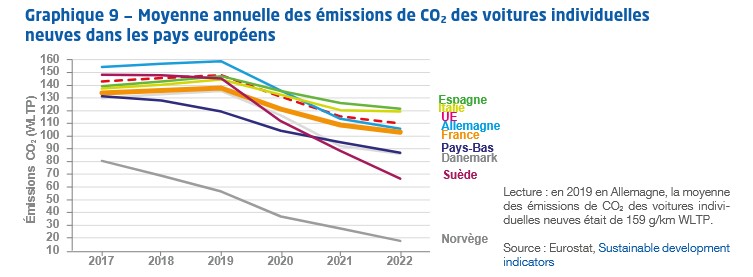

Préparation à une deuxième partie d’épreuve composée

Nous proposons ici une évaluation formative dans le but de travailler les compétences à mettre en œuvre pour traiter la deuxième partie d’une épreuve composée (EC2).

Remarque : l’EC2 ici proposée se fonde sur un graphique composite qui ne serait pas présent dans un sujet de baccalauréat, car il est composé de deux graphiques. Une version alternative, conforme aux attentes de l’examen, est également proposée.

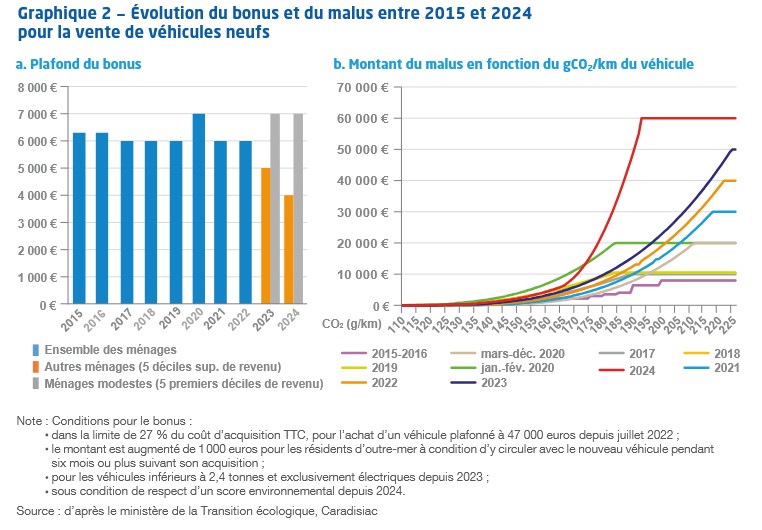

Document tiré de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté ? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 3.

Questions du graphique 2 :

Questions :

Q1. À l’aide des données du document, vous comparerez le plafond du bonus écologique que peuvent percevoir les ménages en 2024 selon leurs revenus. (2 points)

On pourrait envisager de ne retenir qu’un seul des deux graphiques – le graphique b - pour concevoir un sujet de type baccalauréat. On changerait alors Q1. en Q1. Alternative.

Q1. Alternative - À l’aide des données du document (graphique b), vous montrerez comment a évolué entre 2021 et 2024 le montant du malus écologique pour la vente de véhicules neufs émettant 225 g de CO2/km.

Q2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez comment la fiscalité peut permettre de faire face aux externalités négatives sur l’environnement. (4 points)

Voir la correction

Questions :

Q1. À l’aide des données du document, vous comparerez le plafond du bonus écologique que peuvent percevoir les ménages en 2024 selon leurs revenus. (2 points)

En 2024, en France le plafond du bonus écologique concernant la vente de véhicules neufs pour les ménages appartenant aux 50 % des ménages les plus aisés en termes de revenus était de 5 000 €, tandis que pour les 50 % des ménages aux revenus les plus modestes, ce plafond atteignait 7 000 €. Le plafond du bonus écologique en faveur des ménages les plus modestes est donc 1,4 fois plus élevé que celui en faveur des ménages les plus favorisés en termes de revenus. Il est équivalent d’affirmer que le plafond du bonus écologique en faveur des ménages les plus modestes est 40 % supérieur à celui des ménages les plus favorisés en termes de revenus.

On pourrait envisager de ne retenir qu’un seul des deux graphiques – le graphique b - pour concevoir un sujet de type baccalauréat. On changerait alors Q1. en Q1. Alternative.

Q1. Alternative - À l’aide des données du document (graphique b), vous montrerez comment a évolué entre 2021 et 2024 le montant du malus écologique pour la vente de véhicules neufs émettant 225 g de CO2/km.

En France en 2024, le malus écologique pour la vente de véhicule neuf maximal s’élevait à 60 000 € pour les véhicules neufs émettant 225g de CO2/km. C’est 30 000 € de plus que le plafond de ce malus pour ces mêmes véhicules. On constate donc que le montant de ce malus a été multiplié par 2 en 3 ans, soit une augmentation de 100 % entre 2021 et 2024.

Q2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez comment la fiscalité peut permettre de faire face aux externalités négatives sur l’environnement. (4 points)

La fiscalité est un instrument à la disposition des pouvoirs publics pour lutter face aux externalités négatives (entendues comme les conséquences négatives d’un agent économique sur un tiers sans compensation monétaire) telle que la pollution.

Celle-ci peut être utilisée pour pénaliser les pollueurs (taxation) ou récompenser les agents adoptant des comportements vertueux (subvention). La taxation écologique consiste pour l’État à taxer les activités polluantes afin d’inciter à réduire la pollution. Le producteur/ consommateur aura alors intérêt à dépolluer tant que le coût de dépollution sera inférieur au coût de la taxe,selon le principe du « pollueur/payeur ». La subvention écologique quant à elle consiste à financer les activités réduisant la pollution afin d’en encourager la production et/ou la consommation. Le producteur/consommateur aura alors intérêt à dépolluer tant que le bénéfice de la pollution sera inférieur au montant de la subvention.

La taxation et la subvention ont donc pour objectif de corriger le prix du marché en y internalisant le coût de la pollution et en la faisant payer à l’agent économique responsable ou en faisant bénéficier l’émetteur d’une externalité positive de sa part dans le bénéfice social. Edictées par les pouvoirs publics, ces taxes constituent pour le pollueur un coût supplémentaire qui s’ajoute au coût privé marchand et modifie son calcul de production optimale. L’incitation à réduire le volume de production ou à investir pour supprimer ou réduire les émissions nocives sera d’autant plus forte que le niveau de la taxe sera élevé. En toute logique, le niveau de cette taxe doit également refléter l’importance des dommages. Dans la mise en œuvre d’une taxe, les pouvoirs publics ont donc une triple tâche : en fixer le niveau, en organiser la collecte, décider de l’affectation du produit collecté.

La fiscalité est un outil efficace pour lutter contre les externalités négatives puisqu’elle a un effet tant à court terme qu’à long terme. À court terme, le producteur est ainsi incité à moins produire, donc à réduire les émissions polluantes. À moyen et long terme, il pourra également être encouragé à mieux produire, en utilisant des technologies de production moins polluantes, lui permettant de minimiser son niveau de taxation.

En France, la mise en place du bonus/malus écologique répond par exemple à une telle ambition. En effet, en 2024, le malus écologique maximal s’élevait à 60 000 € pour les véhicules neufs émettant plus de 190g de CO2/ km d’après une publication du ministère de la transition écologique. C’est 10 000 € de plus que le plafond de ce malus en 2023 qui s’élevait alors à 50 000 € pour les véhicules neuf émettant plus de 225g de CO2 /km parcourus. Cette augmentation du malus a pour objectif de décourager l’achat de véhicules polluants et donc d’internaliser le coût de la pollution émise par ces derniers. De plus, en 2024 le bonus écologique concernant la vente de véhicules neufs s’élevait à 4 000 € pour les 50 % des ménages les mieux rémunérés et jusqu’à 7 000 € pour les ménages appartenant aux 50 % les plus modestes en termes de revenus (cf. le ministère de la transition écologique : soit un bonus écologique 1,75 fois plus élevé pour les ménages modestes que pour les ménages les plus aisés.

Pour conclure, la fiscalité est un outil incitatif qui laisse les agents économiques choisir s’ils préfèrent payer la taxe ou bien renoncer à leur production/consommation, toucher la subvention ou bien maintenir leur production/consommation, en fonction de leur contrainte budgétaire et de leurs préférences individuelles. En ce sens, la fiscalité est un outil qui permet bel et bien de lutter contre les externalités négatives liées aux émissions de CO2 des véhicules.

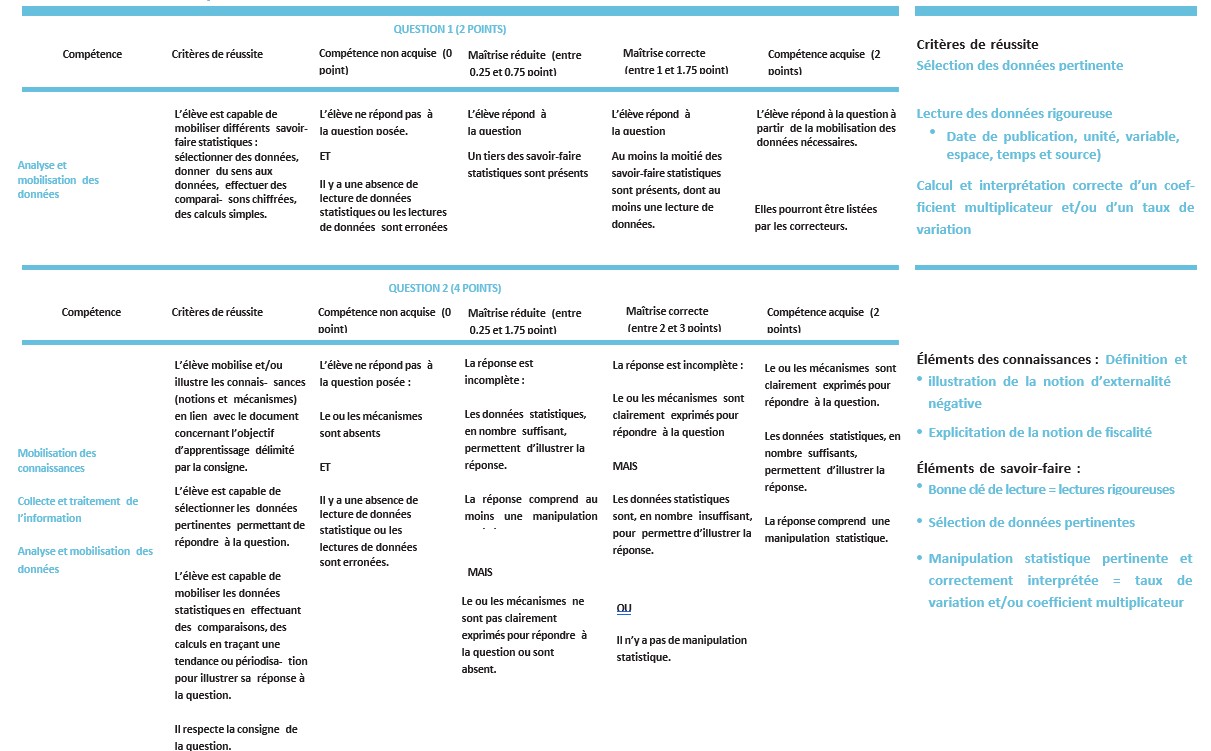

Grille d'évaluation pour l'EC2

Grille d’autoévaluation de la partie 2 pour l’élève

A. acquis

ECA. en cours d’acquisition

NA. non acquis

Une approche du Grand oral adossé à l’enseignement de spécialité SES seul ou éventuelle- ment adossé aux deux enseignements de spécialités (SES et l’autre enseignement de spécialité, par exemple HGGSP)

Il est possible de définir une question à présenter au Grand oral en s’appuyant sur la note de France Stratégie.

Il s’agira alors de choisir un angle d’étude sur un des points de la note, éventuellement sur un point autre que celui pris en compte dans la mise en activité présentée ci-dessus.

Exemple d’une question à présenter au Grand oral :

En quoi le leasing social peut-il favoriser l’équipement des ménages les plus modestes en véhicules électriques ?

Après avoir mis en évidence l’inégal accès à l’équipement en véhicule électrique selon le niveau de revenu, car le prix d’achat d’une voiture électrique est encore trop élevé pour des ménages à faible niveau de vie, malgré le bonus écologie sur le marché du neuf et en raison d’une offre réduite sur le marché de l’occasion, le candidat pourrait aborder le leasing social comme une solution à une mobilité durable accessible à tous.

Par ailleurs l’évolution de l’offre des constructeurs automobiles peut faire obstacle à l’équipement des ménages modestes en véhicules électriques ou plus généralement en véhicules verts :

- la tendance à la montée en gamme des véhicules dont le prix peut être rédhibitoire pour les ménages modestes ;

- l’accroissement de l’offre de véhicules SUV plus lourds et donc non éligibles à la prime.

Le développement du leasing social s’inscrit pleinement dans une réflexion sur les enjeux du débat public sur la décarbonation du parc automobile. Le leasing social est un dispositif qui a rencontré un grand succès auprès des ménages modestes,avec 50 000 dossiers enregistrés en six semaines début 2024. Ceci s’explique notamment par l’absence d’un apport financier initial dans ce dispositif. Celui-ci est ainsi de nature à favoriser l'équipement des ménages les plus modestes en véhicules électriques, en leur permettant un accès plus abordable à ces véhicules, souvent coûteux à l'achat. En offrant des options de location à des tarifs réduits, le leasing social permet à ces ménages de bénéficier au maximum des avantages des véhicules électriques, comme des coûts de fonctionnement moindres et des incitations fiscales. Cela peut également inclure des programmes spécifiques qui intègrent des véhicules électriques dans le cadre d'initiatives de mobilité durable.

III. UNE ACTIVITÉ DANS LA CONTINUITÉ À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS POST BAC

Un approfondissement : étude de cas sur la Norvège

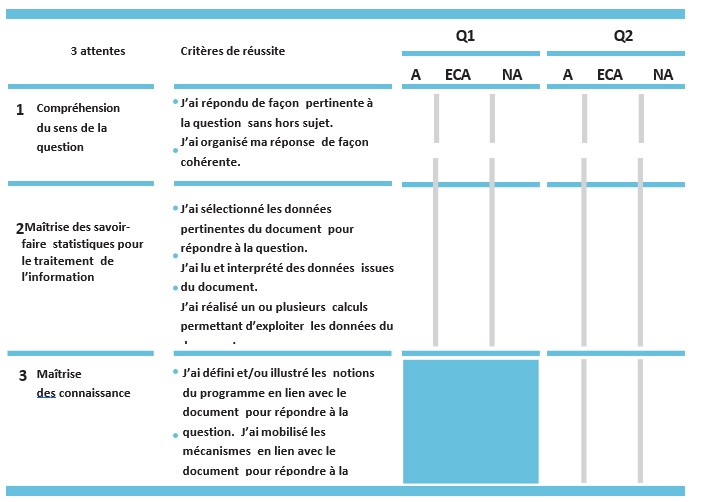

Document d’approfondissement n° 1 : Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n° 139, page 11.

Exercice graphique 7 :

Questions :

Q1. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée concernant la Norvège dans le graphique a.

Q2. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée concernant la France dans le graphique a.

Q3. Comment la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations évolue- t-elle en Norvège, comparativement à la situation des autres pays européens ?

Q4. Comment expliquer le constat établi dans la réponse à la question précédente ?

Q5. L’évolution de l’équipement en véhicules hybrides est-elle identique à celle de l’équipement en véhicules électriques en Norvège ?

Voir la correction

Q1. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée concernant la Norvège dans le graphique a.

En 2023 en Norvège, plus de 80 % des nouvelles immatriculations automobiles sont des véhicules électriques.

Q2. Formulez une phrase indiquant le sens de la donnée concernant la France dans le graphique a.

En 2023 en France, environ 17 %des nouvelles immatriculations sont des véhicules électriques.

Q3. Comment la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations évolue- t-elle en Norvège, comparativement à la situation des autres pays européens ?

En Norvège, la part des véhicules électriques parmi les nouvelles immatriculations augmentent massivement, passant entre 2015 et 2023 de 18 % à plus de 80 % approximativement, soit une part 4 fois plus importante. Cette évolution est sans commune mesure par rapport à celle constatée dans les autres pays européens à des degrés divers (y compris en Suède, même si l’évolution dans ce pays est plus forte que celle constatée dans les autres pays européens).

Q4. Comment expliquer le constat établi dans la réponse à la question précédente ?

Le marché automobile en Norvège bénéficie de subventions plus élevées et diverses, ce qui favorise l’équipement en véhicules électriques.

Extrait de la note : Le succès de la Norvège dans la promotion des véhicules électriques a été principalement motivé par des incitations fiscales généreuses, notamment l’exemption des véhicules à « zéro émission » (ZEV) de la taxe d’immatriculation, de la TVA et des taxes sur les carburants, ainsi qu’une réduction d’au moins 50 % des taxes routières, des frais de ferry et de stationnement. Le cas norvégien souligne l’efficacité des incitations fiscales, mais aussi le fait qu’elles doivent vraisemblablement être complétées par des dispositifs non fiscaux, notamment les infrastructures.

Q5. L’évolution de l’équipement en véhicules hybrides est-elle identique à celle de l’équipement en véhicules électriques en Norvège ?

L’évolution de l’équipement en véhicules hybrides n’est pas identique à celle de l’équipement en véhicules électriques en Norvège. La part des véhicules hybrides régresse au profit des véhicules électriques qui les remplacent en raison des subventions dont leur acquisition en bénéfice.

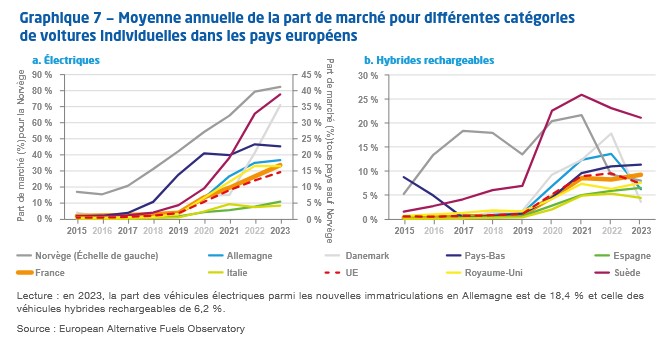

Document d’approfondissement n° 2 : Graphique issu de la Note de France Stratégie, « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté? », par Sylvie Montout et Alice Robinet, juin 2024, n°139, page 13 (graphique) et 14 (texte).

Le malus aurait contribué à lui seul à abaisser l’intensité moyenne des émissions des voitures neuves de 1,9 % en 2019, de 4,3 % en 2020 et de 7,9 % en 2021. Par différence avec l’impact total du bonus-malus, on peut estimer la contribution du bonus à la baisse des émissions à 1 gCO2/km en 2019 et 4 gCO2/km en 2021 (sur une baisse totale associée au système bonus-malus de 3,1 gCO2/km en 2019 et 10,6gCO2/km en 2021). Ainsi, le bonus aurait contribué à hauteur de 36 % à l’impact global du bonus-malus sur la réduction des émissions des voitures neuves en 2021.

Le bonus contribue en revanche davantage à la diffusion des véhicules électriques que le malus :ce dernier, par effet de substitution, stimule les ventes de tous les véhicules non « malussés », qui restent majoritaire- ment non électriques. Le bonus serait ainsi responsable d’un accroissement de la part de marché des voitures électriques de 3,3 points de pourcentage en 2021, contre 0,6 point seulement pour le malus.

Globalement, les bonus attribués en 2022 généreraient une économie annuelle de 0,09 million de tonnes de CO2 sur la durée de vie des véhicules, pour un coût budgétaire de 1 milliard d’euros. On peut en déduire un coût pour les finances publiques de 600 euros par tonne de CO2 évitée (voire 800euros par tonne en tenant compte du différentiel de taxation entre les carburants et l’électricité).

Source : Note France Stratégie « Le soutien au développement des véhicules électriques est-il adapté? » par Sylvie Montout et Alice Robinet

Exercice graphique 9 :

Questions :

Q1. Comment les émissions de CO2 des voitures individuelles neuves ont-elles évolué en Norvège ?

Q2. En quoi La Norvège fait-elle figure d’exception dans l’Union européenne au regard du document ?

Q3. Quel peut être l’effet des incitations fiscales sur les émissions de gaz à effet de serre et leur évolution en Norvège ?

Q4. En France,ces incitations de type bonus ont-elles un impact plus important que celles de type le malus sur les émissions de CO2 ?

Q5. Quelle limite à l’utilisation du système du bonus pouvez-vous relever dans le document texte ?

Voir la correction

Q1. Comment les émissions de CO2 des voitures individuelles neuves ont-elles évolué en Norvège ?

Entre 2017 et 2022,les émissions de CO2 des voitures individuelles neuves en Norvège ont diminué de 76 %. (19-80)/80 X 100 = - 76, 25

Q2. En quoi La Norvège fait-elle figure d’exception dans l’Union européenne au regard du document ?

La Norvège fait figure d’exception dans l’Union européenne car les voitures individuelles neuves qui y sont vendues émettent globalement très peu de CO2 par rapport à la situation dans les autres pays européens. En 2022, en Norvège, la moyenne des émissions de CO2 des voitures individuelles neuves était de moins de 20 g/km (WLTP), alors que pour tous les autres pays européens,les moyennes d’émissions de CO2 des voitures individuelles neuves sont de plus de 60 g/km (WLTP).

Q3. Quel peut être l’efet des incitations fiscales sur les émissions de gaz à effet de serre et leur évolution en Norvège ?

Les incitations fiscales en Norvège sont généreuses et expliquent en partie la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les aides à l’achat de véhicules électriques mises en œuvre sous diverses formes (exemption de taxe d’immatriculation pour véhicules à « zéro émission », exemption de TVA, de taxes sur les carburants,réduction d’au moins 50 % des taxes routières, des frais de ferry et de stationnement) peuvent atteindre des niveaux très élevés. Ainsi la population des ménages est fortement incitée à l’achat de véhicules électriques, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Le cas de la Norvège souligne l’efficacité des incitations fiscales.Le pays mobilise également d’autre leviers en particulier celui d’infrastructures dédiées et de qualité.

Q4. En France,ces incitations de type bonus ont-elles un impact plus important que celles de type le malus sur les émissions de CO2 ?

Le malus est un facteur plus important que le bonus pour réduire les émissions de CO2. En 2021, sur une baisse totale de 10,6 gCO2/km pour les voitures neuves, 4 gCO2/km provient du système bonus, le reste étant dû au système du malus (soit 6,6 gCO2/km). Le bonus explique donc 36 % de la baisse des émissions des voitures neuves due au système bonus-malus, et le malus explique le reste, soit 64 %. La note de France Stratégie indique (page 14) que le bonus explique 36 % de la réduction des GES en France.

Q5. Quelle limite à l’utilisation du système du bonus pouvez-vous relever dans le document texte ?

Le coût du système du bonus pour les finances publiques présente une limite à son utilisation.

IV. LEXIQUE

Ce lexique peut prendre la forme d’un jeu de flashcards ou encore d’un exercice où l’on demanderait aux élèves de relier les notions à leurs définitions.

Définition du Lexique

- Prime à la conversion (PAC)

- Leasing social

- Transition énergétique

- Part de marché

- Décarbonation

- Mobilités douces

- Score environnemental

- Plan France Relance

- Ménages modestes

- Bonus écologique

- Malus sur les émissions de CO2

- Emprunte carbone

- Réparabilité de la batterie

- Matériaux recyclés

- Voitures de segment B

- SUV (Sport Utility Vehicle)

- Retour sur investissement

- Zones à faibles émissions (ZFE)

Voir la correction

Prime à la conversion (PAC)

Subvention destinée à inciter les ménages à remplacer un ancien véhicule par un modèle moins polluant.

Leasing social

Dispositif de location ’un véhicule électrique mise en place début 2024 et dédié aux ménages appartenant aux cinq premiers déciles de revenus.

Ledit ménage doit s’acquitter des mensualités, mais contrairement à un système de leasing classique,il n’a pas à verser un apport financier initial.

Transition énergétique

Modification structurelle profonde des modes de production et de consommation de l’énergie qui doivent devenir plus durables et plus polluants, en vue de décarboner le plus rapidement possible l’économie.