Terminale : cours et corrigés

Synthèse

Déroulé du chapitre :

Question 1. L'intégration européenne

Question 2. La politique européenne de la concurrence

Question 3. L’action des politiques budgétaire et monétaire sur la conjoncture

Question 4. L’articulation des politiques budgétaire et monétaire dans le cadre européen

L’intégration économique est le processus par lequel plusieurs économies distinctes sont conduites à ne former qu’un seul espace économique. Dans le cadre européen, l’intégration passe par la constitution d’un marché unique et par l’adoption d’une monnaie unique, l’euro.

La constitution du Marché unique européen s’inscrit dans un processus débuté après la seconde guerre mondiale. Dès le début, la construction européenne prend pour institution fondatrice le marché. L’idée est que la constitution d’un grand marché au niveau européen favoriserait les échanges entre pays concernés, leur prospérité et par conséquent garantirait la paix entre les peuples. Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), signé en 1951 par les six membres fondateurs (Bénélux, Allemagne de l’ouest, Italie et France), est la première étape de l’intégration économique. Les mêmes pays signent en 1957 le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne dont l’objectif est d’éliminer les « barrières qui divisent l’Europe ». On y trouve distinctement deux projets d’unification. Le premier passe par la constitution d’une Union douanière (Accord commercial régional dans lequel les pays membres ont aboli les barrières douanières et pratiquent un tarif extérieur commun) et le second par la réalisation à l’échelle européenne d’un Marché unique grâce à la mise en œuvre des « quatre libertés », de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. L’Union douanière est effective à partir de 1970. Quant au Marché unique, il faut attendre 1986 pour que soit signé par douze pays l’Acte unique européen fixant à fin 1992 la réalisation effective du marché intérieur. La logique de marché commun, illustrée par l’abolition des droits de douane entre pays membres, laisse la place à une logique de Marché unique avec l’instauration des quatre libertés.

Aujourd’hui, de nombreux observateurs considèrent que le Marché unique est réalisé en grande partie, mais n’est pourtant pas totalement achevé. Le marché du capital est certainement le plus abouti : les mouvements de capitaux ont été complètement libéralisés et la monnaie unique a favorisé les transferts de capitaux entre pays. Le marché des biens européen regroupe plus de 500 millions de consommateurs en 2020. Les pays membres de l’Union européenne (UE), qui a remplacé la Communauté européenne en 1992, commercent au deux tiers avec d’autres pays membres lorsqu’ils échangent à l’international. De plus, le commerce de biens des 28 pays européens (avant la sortie de la Grande Bretagne en janvier 2020) représente environ un tiers du commerce international à la fin des années 2010. Pour ces raisons, il est possible d’affirmer que le marché des biens est comme celui des capitaux fortement intégré aujourd’hui. Cela n’est pas le cas du marché des services européens. Ces derniers représentent près de 70 % du PIB de l’UE mais moins de 20 % des échanges. Il existe pourtant depuis 2006 une clause de libre circulation des services dont sont exclus cependant les services publics et sociaux. Enfin, il semble difficile de parler d’un marché du travail européen intégré. Le libre circulation des personnes a pourtant été facilitée par les accords de Schengen de 1985 qui suppriment les contrôles à la plupart des frontières intérieures. Depuis les années 1980, seulement 2 % des travailleurs sont mobiles dans l’UE. Au final, on peut affirmer que si le marché du capital et celui des biens sont très intégrés, cela est beaucoup moins le cas pour le marché des services et celui de la main d’œuvre.

L’intégration européenne passe aussi par la constitution de la zone euro. En 2019, l’euro a fêté ses vingt ans. Avec les institutions qui accompagnent la monnaie unique de 19 pays, la construction monétaire européenne constitue une expérience originale et approfondie d’intégration économique.

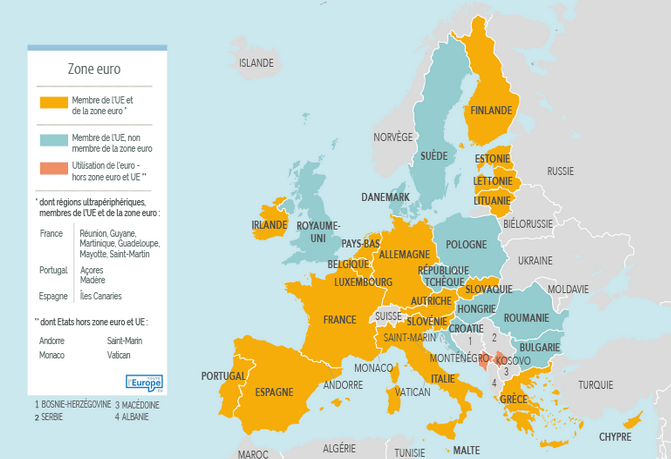

Les pays membres de l’Union européenne et de la zone euro

Source : touteleurope.eu (janvier 2020)

L’adoption de la monnaie unique est cependant le résultat d’un long processus. Jacques Rueff déclarait déjà en 1949 que « l’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas ». Le Traité de Maastricht, signé en 1992, fixe les critères de convergence réglant l’entrée d’un Etat membre dans la future Union économique et monétaire (UEM).

Le 1er janvier 1999, les monnaies des 11 pays qui remplissent les critères disparaissent pour devenir des subdivisions de l’euro et leur politique monétaire est confiée à la Banque centrale européenne. Les pièces et billets en euros sont utilisés pour la première fois le 1er janvier 2002.

L’adoption de la monnaie unique se justifie selon deux types d’avantages. Ceux-ci sont tout d’abord d’ordre microéconomique : la suppression des coûts de transaction de change et de l’incertitude liée au risque de change permet de réaliser des économies (plus de coût pour changer une monnaie dans une autre) encourage les échanges de produits, facilite les investissements dans les autres pays membres et améliore la transparence des prix (ce qui favorise la concurrence). Les avantages sont aussi d’ordre macroéconomique puisque la politique monétaire unique pour la zone évite les politiques déloyales comme celles consistant à exporter son chômage en dévaluant sa monnaie. L’inconvénient essentiel réside dans la perte pour les pays concernés du pilotage d’un instrument central de politique économique, la monnaie, permettant de faire face à des chocs de demande ou d’offre.

La mise en œuvre du Marché unique a eu des effets indéniables sur la croissance économique. Selon les travaux portant sur la question, les effets positifs sont passés essentiellement par le canal du commerce international. Les économistes retiennent aujourd’hui le mécanisme simplifié suivant pour expliquer les effets du développement du commerce sur la croissance économique. L’accroissement du commerce entre pays membres de l’UE permis par le Marché unique favorise la hausse du produit intérieur brut (PIB) grâce à des gains d’efficacité induits par la diminution des barrières au commerce, par la hausse de la taille de la production (économies d’échelle) et par la hausse de la concurrence. D’autres effets dynamiques peuvent aussi s’ajouter pour expliquer la hausse du PIB : le développement des échanges de produits et de capitaux (via les investissements directs étrangers) multiplie les incitations à innover et favorise l’importation des technologies, ce qui accélère la productivité du travail et accélère la croissance économique. Ces effets joueraient donc à plein pour les pays membres de l’UE. L’achèvement de l’union douanière en 1968 (abolition des droits de douane entre pays membres et tarif extérieur commun) à laquelle s’ajoute la fin des restrictions quantitatives constitue une étape importante mais pas autant que l’entrée en vigueur du marché unique en 1993.

Synthèse

Déroulé du chapitre :

Question 1. Du travail à l’emploi : de quoi parle-t-on ?

Question 1. Du travail à l’emploi : de quoi parle-t-on ?

Question 3. Quels sont les effets des mutations du travail et de l’emploi ?

Travail, emploi et activité : des notions à distinguer

Lorsque l’on s’intéresse au travail et à ses mutations, il est d’abord nécessaire de distinguer le travail de l’emploi. Le travail désigne au sens large toutes les activités de production de biens et de services. La notion d’emploi désigne la situation dans laquelle ce travail est déclaré et rémunéré. Tous les emplois n’ont pas le même statut. Certains sont salariés, c'est-à-dire qu’un contrat de travail unit le salarié à son employeur. D’autres ne sont pas salariés : il s’agit des travailleurs indépendants.

La population totale se divise en deux catégories : celles des actifs et des inactifs. Selon le BIT, la population active regroupe l’ensemble des personnes âgées de 15 ans ou plus qui occupent un emploi ou qui en recherchent un. Les chômeurs, c'est-à-dire les personnes disponibles pour travailler et en recherche active d’emploi, sont donc des actifs. Parmi les inactifs on retrouve les individus âgés de moins de 15 ans et ceux qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne cherchent pas un emploi. Les élèves, les retraités et les personnes au foyer sont donc classés parmi les inactifs.

Des frontières de plus en plus incertaines entre l’emploi, le chômage et l’inactivité

Les évolutions récentes des formes d’emploi rendent les frontières entre l’emploi, le chômage et l’inactivité beaucoup plus incertaines. Le développement des formes particulières d’emploi telles que les contrats à durée déterminée (CDD) ou les intérims augmente la précarité de l’emploi. Le halo du chômage désigne ainsi la situation des individus considérés comme inactifs qui cherchent un emploi mais ne sont pas disponibles pour l’occuper, qui sont disponibles mais ne cherchent pas d’emploi et ceux qui disent vouloir travailler mais qui ne sont ni disponibles, ni en recherche active. On retrouve parmi eux les chômeurs découragés.

Le développement des contrats atypiques conduit également à l’apparition de formes de sous-emploi. Il s’agit de la situation des actifs occupés qui subissent une réduction involontaire de leur temps de travail. C’est notamment le cas du temps partiel subi qui représente environ 1/3 des contrats à temps partiel.

Evaluer la qualité des emplois

Tous les emplois n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne se valent pas. Pour évaluer la qualité des emplois, il faut tenir compte de plusieurs dimensions. Les indicateurs tels que le niveau de salaire, les revenus exceptionnels, les avantages en nature ou la sécurité économique renseignent sur la qualité économique de l’emploi. Il faut également tenir compte de dimensions non économiques telles que les conditions de travail, la pénibilité ou la variété des tâches à accomplir, la qualité des relations professionnelles ou encore l’exposition au stress. Les perspectives de carrière et le potentiel de formation offerts constituent également des critères importants pour évaluer la qualité de l’emploi.

Le développement des formes particulières d’emploi remet en question la stabilité de la société salariale et accroit le phénomène de polarisation de l’emploi qui sépare d’un côté des emplois stables, qualifiés, de qualité et de l’autre des emplois atypiques, précaires, de qualification et de qualité moindres.