(BO)

Déroulé du chapitre :

Question 1. Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale

Question 2. Comprendre le commerce entre pays comparables (Différenciation des produits, Qualité des produits)

Question 3. Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est à dire son aptitude à exporter

Question 4. Comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer

Question 5. Comprendre les effets induits par le commerce international

Question 6. Réviser le vocabulaire du programme

La mondialisation (« globalization » en anglais) désigne l’interconnexion croissante des personnes, des institutions, des sociétés au-delà leurs frontières nationales.

Pour l’économiste, la mondialisation est essentiellement le processus d’intensification des échanges des productions (biens et services) et des facteurs de production (capital, travail). Au sein étroit, le commerce international est l'ensemble des flux de marchandises entre les espaces économiques nationaux. Ces échanges commerciaux entre nations sont anciens. Au sein du Royaume de France, les foires de Brie et de Champagne (Lagny-sur-Marne, Provins, Troyes ou Bar-sur-Aube), qui apparaissent au début du Moyen Âge, deviennent de grands rendez-vous des commerçants européens à partir du XIe siècle.

Notons que les Comtes de Champagne mettent en place des règles, ou institutions, qui assurent la sécurité des marchands, et une organisation matérielle (halles, logements, entrepôts, etc.), on parlerait aujourd’hui d’infrastructures, qui facilitent les échanges. Les draps d’Arras, de Chalons ou de Provins sont alors en concurrence avec ceux des provinces flamandes ou anglaises. Déjà, on repère des spécialisations entre commerçants venus des différents pays européens. Ceux du nord vendent surtout des toiles et draps comme les Flamands et des fourrures pour les Allemands et, ceux du sud, comme les Italiens, proposent des soieries, des épices et autres produits de luxe venant des pourtours de la mer Méditerranée.

Ces foires attirent les produits qui circulent via les routes terrestres. Les marchandises ayant un poids important et une densité élevée, ou pondéreux, comme le sel ou le vin, sont souvent transportés par voies fluviales ou maritime. Lorsque l’économiste anglais David Ricardo (1772-1823) voudra démontrer à ses lecteurs que le commerce international est toujours bénéfique pour les pays qui se spécialisent et échangent entre eux, il illustrera ses propos avec l’exemple des draps et du vin, deux marchandises qui traversent depuis longtemps les frontières au XVIIIe siècle.

Au sens large, le commerce international est l'ensemble des flux de biens (produits agricoles, produits manufacturés, etc.) et des flux de services (transport, tourisme, services aux entreprises, etc.) qui circulent entre des espaces économiques différentes. C’est l’ensemble des importations et des exportations.

- Les importations de biens et de services sont l’ensemble des biens et des services fournis par des non-résidents à des résidents, à titre onéreux ou gratuit.

- Les exportations de biens et de services sont l’ensemble des biens et des services fournis par des résidents à des non-résidents, à titre onéreux ou gratuit.

Remarque :

On peut calculer la valeur d’une exportation ou d’importation au prix CAF (coût, assurance, fret) ou au prix FAB (franco à bord). La balance commerciale est un compte qui retrace la valeur des biens exportés et la valeur des biens importés. En France la balance commerciale ne couvre que les biens. Les services sont pris en compte dans la balance des biens et des services contrairement à d'autres pays où la balance commerciale couvre les biens et les services. Le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays (ou deux zones). Il peut être relatif à un produit ou à l'ensemble des échanges de biens et services.

Lorsque la valeur des exportations dépasse celle des importations, on dit qu'il y a excédent commercial (ou la balance commerciale est excédentaire). Lorsque la valeur des importations est supérieure à celle des exportations, le pays enregistre un déficit commercial (ou la balance commerciale est déficitaire).

- Le taux de couverture est le rapport entre la valeur des exportations et des importations.

- La balance des paiements mesure les transactions courantes et les transactions financières entre les résidents et les non-résidents, c’est-à-dire entre les acteurs économiques (banques, entreprises, ménages, administrations publiques) qui exercent leurs activités sur le territoire national et ceux qui exercent leur activité à l’étranger.

- Les transactions courantes regroupent les transactions économiques qui reflètent les échanges de biens et services, et les transferts de revenus. Le solde des transactions courantes indique l’aptitude d’une économie à équilibrer ses échanges avec les autres pays.

- Les transactions financières résultent des opérations financières des acteurs économiques résidents avec l’étranger. Elles se composent des opérations d’investissements directs, d’investissements de portefeuille, d’instruments financiers dérivés, d’autres investissements et d’avoirs de réserve. Le solde des transactions financières représente la contrepartie des transactions courantes.

L’internationalisation de la production se traduit notamment par des opérations d’investissements directs à l’étranger. La mondialisation se repère donc à tous les niveaux d’une balance des paiements.

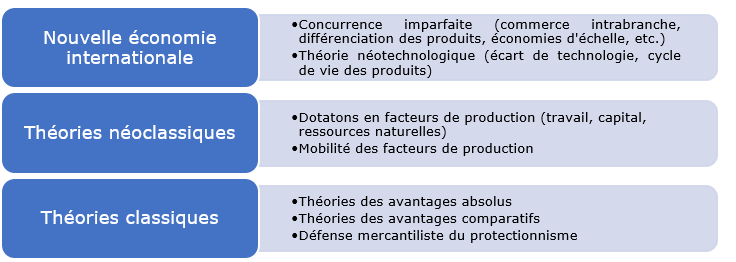

Pourquoi les pays (ou zones économiques) participent aux échanges internationaux ?

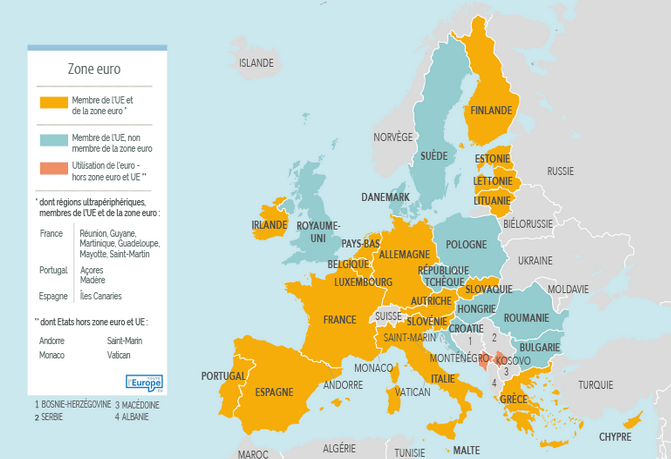

L’idée que le commerce entre les nations est source de gains est au cœur des théories du commerce international. L’essor Dragons (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong) et des Tigres (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viêt Nam) asiatiques qui ont connu un développement grâce à leur insertion dans l’économie mondiale ou, plus près de nous, de la Chine, permettent d’affirmer que les gains tirés du commerce ne sont pas uniquement théoriques. Ils sont aussi au cœur de la construction d’un grand marché européen.

Ces gains existent. Mais, quelle est l’ampleur de ces gains ? Sont-ils réversibles ? Le commerce profite-t-il à tous les habitants d’un pays (quelques soient leurs préférences et leurs revenus) ?

L’économiste et philosophe écossais Adam Smith (1723-1790) permet de comprendre l’existence de gains (de produits, de productivité, etc.) qu’un pays peut tirer du commerce international. Il souligne que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il a des coûts de production moindres par rapport à un autre pays et à échanger ensuite sa production. C’est la théorie des avantages absolus.

L’économiste anglais David Ricardo (1772-1823) confirme qu’un pays a intérêt à se spécialiser puis à échanger et va généraliser l’analyse précédente puisqu’un pays peut participer à l’échange international même s’il ne bénéficie pas d’un avantage absolu. En effet, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il a relativement les moindres coûts de production puis à échanger, c’est la théorie des avantages comparatifs.

L’avantage comparatif peut donc être défini comme étant le coût relativement plus faible d’un produit par rapport à son coût dans un autre pays. Il suppose une plus grande productivité relative dans une production et le gain s’obtient par l’exportation d’une partie de cette production.

Dans ses Principes d’économie politique et de l’impôt (1817, 3e édition, 1821), David Ricardo, illustrera son analyse avec les deux puissances maritimes de son époque que sont l’Angleterre et le Portugal qui exportent du drap et du vin. On a donc, selon le vocabulaire des économistes, un modèle à deux produits (le drap et le vin) et deux pays (le Portugal et l’Angleterre). Si le Portugal est plus productif que l’Angleterre dans les deux productions, il est comparativement plus productif dans la production de vin que celle du drap. Le Portugal a intérêt à se spécialiser dans la production de vins, l’Angleterre dans celle de draps, et les deux pays à échanger ensuite une partie de leur production.

« Le commerce extérieur (…) contribue puissamment à accroître la masse des choses utiles, et par conséquent celle des jouissances. »

Principes d’économie politique et de l’impôt (1817, 3e édition, 1921), Chapitre VII. DU COMMERCE EXTÉRIEUR.

Notons que la théorie des avantages comparatifs a des limites. Elle repose sur des hypothèses restrictives comme l’absence de coûts de transport. De plus, une spécialisation trop poussée des pays peut les rendre vulnérables à une crise de l’offre (maladie de la vigne) ou de la demande (baisse de la consommation de drap). Néanmoins, elle permet d’expliquer que le libre-échange entraîne des prix inférieurs à ceux d’une situation d’autarcie et donc les gains à l’échange.

Les facteurs de production sont les moyens (travail, capital, ressources naturelles) qui permettent la production de biens et services. Les pays sont plus ou moins bien dotés en main-d’œuvre (qualifiée et non qualifiée), en capital fixe (machines, bâtiments, etc.) ou en ressources naturelles (pétrole, gaz, terres arables, mines, etc.). L’échange international peut alors s’expliquer par les différences dans les dotations relatives de facteurs de production.

Les théories du commerce international développées par David Ricardo (théorie des avantages comparatifs), puis par Eli Heckscher (1879-1952), Bertil Ohlin (1899-1979) et Paul Samuelson (1915-2009) ont dominé l'analyse économique jusqu'à la fin des années 1970. Dans ce modèle HOS (pour Heckscher, Ohlin, Samuelson), la spécialisation internationale, soit la capacité d'un pays à concentrer sa capacité de production dans une branche d’activité ou un type de produits, s’explique par les avantages comparatifs et l’existence de dotations factorielles. Les pays exportent les produits contenant intensivement les facteurs des productions qu’ils disposent en abondance et importent les produits qui nécessitent les facteurs de production dont ils sont relativement dépourvus (mal dotés).

Ces théoriciens expliquent donc les échanges internationaux à partir des caractéristiques différentes des nations qui se singularisent par leurs techniques de production (David Ricardo) ou leurs dotations factorielles (HOS). De plus, ces modèles postulent que sont respectées les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Les principaux points forts (avantages comparatifs) de la France concernent les produits aéronautiques, les produits de beauté, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits financiers. Ses principaux points faibles (ou désavantages comparatifs) sont concentrés dans les produits pétroliers ou le matériel informatique.

La spécialisation internationale peut aussi s’expliquer ici par l’existence de dotations technologiques. Il s’agit de concentrer l’analyse moins sur les facteurs de production (capital, travail) et davantage sur la fonction de production (facteurs technologiques). L’étude des dotations technologiques permet d’identifier des pays innovateurs (ou leader) et des pays copieurs (ou suiveurs), qui mettent un certain temps pour réaliser les productions des économies avancées. En effet, il existe des écarts technologiques, soit des différences entre les technologies de production disponibles dans deux économies considérées, qui explique la nature et les flux d’échanges.

Les économies avancées exportent les produits innovants puis, progressivement, à mesure que les technologies deviennent plus communes, les économies en développement les imitent et deviennent exportateurs lorsque ces produits peuvent être fabriqués par une main-d’œuvre à faible coût. Pour maintenir leur part de marché à l’exportation, les économies avancées doivent donc innover continuellement.

- La théorie de l’écart technologique mettra l’accent sur l’importance de l’offre pour expliquer les différences de productivité nationale via des différences de dotations technologiques notamment liées aux efforts en recherche et développement.

- La théorie du cycle des produits met l’accent sur l’importance de la demande pour expliquer l’évolution des flux commerciaux.

- La théorie du cycle de vie d'un produit suppose une tendance à la hausse de la demande au cours des premières étapes de la mise en œuvre d'un produit. La demande pour ces produits pourrait alors diminuer dans la région de l'inventeur.

Les dépenses en recherche et développement (R&D) des firmes et des États ont donc des effets sur le commerce international. Dans le cas d’une firme, l’innovation permet de détenir un monopole temporaire dans la production d’un bien nouveau. Si ce bien est consommé à la fois sur le territoire national et à l’étranger, il y aura des flux d’exportations importants tant que d’autres firmes n’ont pas mis au point un produit concurrent.

Peut-on expliquer les exportations d’un baril de pétrole ou d’un téléphone portable avec les mêmes théories ? Pourquoi des pays se spécialisent dans l’extraction et l’exportation de diamants ou de gaz et d’autres dans la fabrication de vêtements en coton ou de jouets en plastique ? Tous les pays peuvent-ils exporter des avions de ligne ou des fèves de cacao ?

La science économique va identifier un ensemble de facteurs expliquant le commerce international intersectoriel et intra-sectoriel entre pays, notamment par les différences :

- de productivité des facteurs de production ;

- de dotations quantitatives (et qualitatives) en facteurs de production ;

- de technologie ;

- de préférences des consommateurs pour les produits nationaux et étrangers ;

- de structure du marché, etc.

Si les nouvelles recherches améliorent notre compréhension de la structure du commerce mondial, l’économiste Elhanan Helpman nous rappelle qu’aucune théorie du commerce international n'est en mesure d'expliquer pleinement la structure et les volumes des échanges internationaux observés.

Il appartient à l’économiste (et aux étudiants) de repérer la nature des biens et services échangés, leurs évolutions ainsi que celles des acteurs qui procèdent à l’échange et des pays dont partent et arrivent les différents flux pour mieux saisir la dynamique des échanges internationaux. Puis, dans un second temps, identifier les théories les plus appropriées… ou proposer une alternative.

Les relations commerciales sont complexes et dynamiques. Elles ne peuvent s’expliquer par une cause unique.