Sujet : Vous montrerez qu’il existe de multiples facteurs de hiérarchisation de l’espace social en France

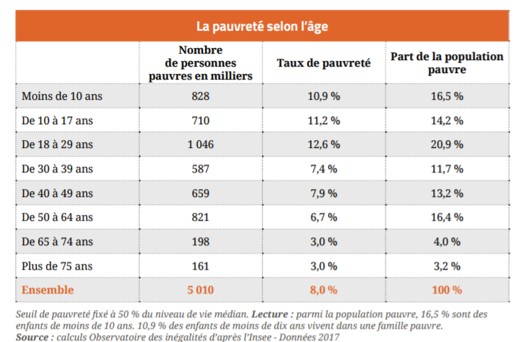

Document 1 :

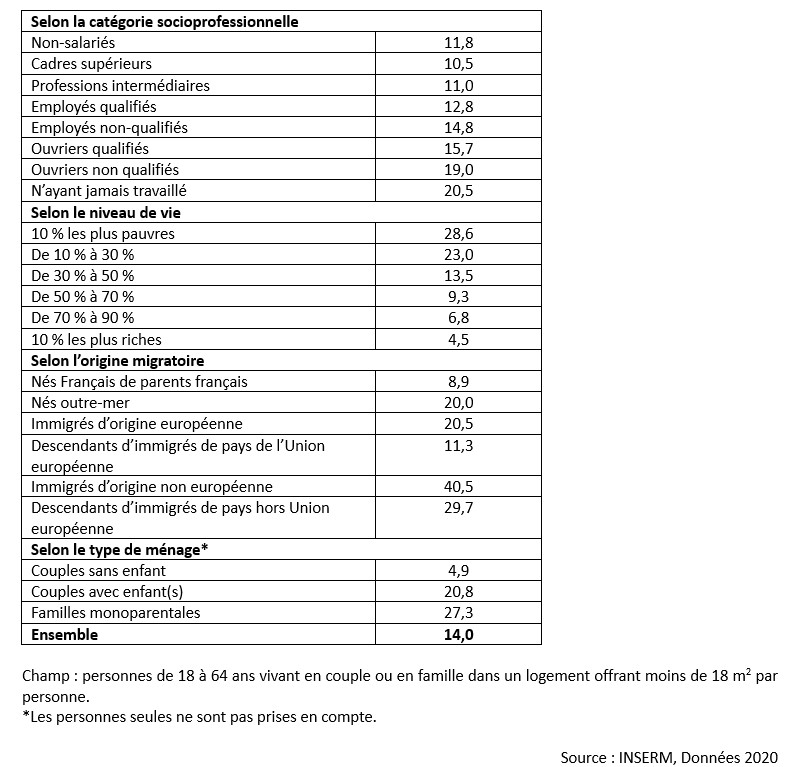

Document 2 :

Qui vit dans un logement suroccupé ?

Part exprimée en %

Document 3

Tout d’abord, le niveau de vie peut être la cause directe d’un état de santé plus ou moins bon, et donc d’une durée de vie plus ou moins longue. Ainsi, les difficultés financières peuvent limiter l’accès aux soins. Par exemple, d’après l’enquête Santé et protection sociale de 2014, 11 % des adultes parmi les 20 % les plus modestes disent avoir renoncé pour des raisons financières à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois, contre 1 % des adultes parmi les 20 % les plus aisés. D’autre part, le niveau de vie a aussi un effet indirect sur la santé, parce qu’il est lié à des facteurs également associés à une santé plus ou moins bonne comme la catégorie sociale, le diplôme ou la région de résidence. Les cadres ont un niveau de vie élevé et sont moins soumis aux risques professionnels (accidents, maladies, exposition à des produits toxiques) que les ouvriers. De même, les comportements moins favorables à la santé sont plus fréquents chez les non-diplômés que chez les diplômés. Par exemple, d’après le Baromètre Santé 2016, 39 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sans diplôme fument quotidiennement, contre seulement 21 % des diplômés du supérieur. Par ailleurs, un faible niveau de vie peut également être la conséquence d’une mauvaise santé plutôt qu’en être la cause. Une santé défaillante peut freiner la poursuite d’études, l’exercice d’un emploi, ou l’accès aux emplois les plus qualifiés. Enfin, la capacité à surmonter ou éviter les maladies et les accidents pourrait être liée à la capacité qui permet d’atteindre un niveau de rémunération élevé. Par exemple, obtenir un salaire élevé malgré l’absence de diplôme pourrait refléter des aptitudes à la fois favorables dans le domaine professionnel et dans le domaine de la santé.

Source : Nathalie Blanpain, « L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus modestes », INSEE Première, n°1687, 06/02/2018.

Voir la correction

Les travaux portant sur le niveau des inégalités -entendues comme des différences d’accès entre individus ou groupes sociaux à des ressources socialement valorisées- tendent à démontrer l’existence en France d’un mouvement séculaire de baisse des inégalités d’ordre économique. Même si les indicateurs tels que le coefficient de Gini ou le ratio de Palma indiquent que cette tendance semble s’être retournée à partir des années 2000, il n’en apparaît pas moins que la France n’est pas caractérisée par un niveau élevé d’inégalités en matière de salaires et, plus largement, de revenus. Cela signifie-t-il pour autant que l’on assiste à l’avènement d’une société non hiérarchisée, dans laquelle on ne distinguerait plus de groupes sociaux plus favorisés que d’autres ? Il n’en est rien, et de nombreux facteurs de stratification de la société française persistent, que l’on peut classer en trois « blocs » : les facteurs socio-économiques (I), les facteurs socio-démographiques (II) et les facteurs socio-culturels (III).

I/Il existe des facteurs socio-économiques qui hiérarchisent l’espace social

- Parmi ces facteurs, on retrouve la profession, le statut d’activité, le niveau de revenus.

- Les individus appartenant à des groupes favorisés sur le plan socio-économique accèdent plus facilement que les autres aux ressources économiques (revenus, patrimoine…). Cela nourrit la dynamique des inégalités économiques, notamment par le biais de l’acquisition d’un patrimoine, vecteur principal de la reprise récente des inégalités de revenus en France. Les individus appartenant à ces groupes favorisés sont aussi moins exposés aux risques socio-professionnels que sont le chômage, la précarité.

- Ils accèdent aussi plus facilement à des biens et services socialement valorisés, comme le logement.

Exploitation du document 2 : en France en 2020, sur 100 cadres supérieurs vivant en couple ou famille, 10,5 en moyenne vivent dans un logement suroccupé, sur 100 ouvriers non qualifiés dans la même situation familiale, 19 en moyenne vivent dans un logement suroccupé.

En France en 2020, sur 100 personnes vivant en couple ou en famille appartenant aux 10 % les plus pauvres, 28,6 en moyenne se trouvent dans un logement suroccupé. Sur 100 personnes vivant en couple ou en famille appartenant aux 10 % les plus riches, 4,5 en moyenne habitent un logement suroccupé.

- Les individus appartenant à des groupes favorisés sur le plan socio-économique jouissent aussi d’une meilleure santé et ont une espérance de vie plus longue que les autres.

Exploitation du document 3 : impact du niveau de vie sur l’espérance de vie. Les plus riches accèdent plus facilement aux soins, sont plus protégés des risques socio-professionnels et adoptent des comportements plus favorables au maintien en bonne santé (alimentation, pratique du sport…).

II/Il existe des facteurs socio-démographiques qui hiérarchisent l’espace social

- Parmi ces facteurs, on peut dénombrer : l’âge/la génération, le genre, l’origine ethnique, le lieu de résidence, la composition du ménage…

- L’impact de l’âge et de la génération

Les plus jeunes sont aussi les plus exposés aux risques socio-économiques : chômage, précarité, pauvreté, faibles revenus

Exploitation du document 1 : en France en 2017, sur 100 jeunes âgés de 18 à 29 ans, 12,6 en moyenne sont sous le seuil de pauvreté (à 50 % du revenu médian). Le taux de pauvreté diminue ensuite avec l’âge. Sur 100 personnes âgées de plus de 75 ans, 3 en moyenne sont touchées par la pauvreté.

- L’impact du genre

Les femmes sont certes plus diplômées du supérieur que les hommes, bénéficient d’une espérance de vie plus longue, mais sont plus touchées qu’eux par la pauvreté et la précarité et sont moins bien rémunérées qu’eux, cela même en contrôlant les variables « temps de travail » et « profession ».

- L’impact de l’origine ethnique

Les populations d’origine immigrée apparaissent victimes de discriminations multiples (accès à l’enseignement supérieur, à l’embauche…).

Exploitation du document 2 : en France en 2020, sur 100 personnes vivant en couple ou famille, nées Françaises de parents français, 8,9 en moyenne habitent dans un logement suroccupé. Sur 100 personnes immigrées d’origine non européenne, 40,5 habitent dans un logement suroccupé, sur 100 personnes descendant d’immigrés de pays hors Union européenne, 29,7 en moyenne habitent dans un logement suroccupé.

- -mpact du lieu de résidence

Le lieu de résidence (centre-ville de grandes agglomérations, périphérie de grandes agglomérations, banlieue, villes moyennes, petites villes, ruralité… Mais aussi les régions et départements dans lesquels un individu réside…) peut avoir des impacts multiples : accessibilité à l’emploi, aux services (les habitants de milieux ruraux ont plus difficilement accès aux pratiques culturelles, à la médecine de pointe ; les habitants de grandes agglomérations peuvent faire face à des déserts médicaux), qualité du cadre de vie (avec la dégradation de celui-ci dans certaines périphéries de grandes villes et banlieues), question du coût du logement, du coût des transports…

- Impact de la composition du ménage

Il apparaît notamment que les familles monoparentales sont particulièrement exposées à la pauvreté et à la précarité.

Exploitation du document 2 : en France en 2020, sur 100 personnes vivant en couple avec enfant(s), 20,8 habitent dans un logement suroccupé ; tandis que sur 100 personnes vivant dans une famille monoparentale, 27,3 habitent dans un logement suroccupé.

III/Il existe des facteurs socio-culturels qui hiérarchisent l’espace social

- Parmi ces facteurs, il y a : le niveau de diplôme, la religion…

- Le niveau de diplôme a un impact fort sur la situation socio-économique des individus : il protège encore largement du chômage, de la précarité, et permet potentiellement d’accéder aux emplois les plus rémunérateurs. Il est aussi corrélé à l’état de santé.

Exploitation du document 3 : plus le niveau de diplôme s’élève, plus les pratiques propices au maintien en bonne santé sont développées (peu de tabagisme notamment).