Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)

Cette partie comporte trois documents.

documentaire, vous montrerez comment s’exerce l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale

DOCUMENT 1 :

1881 : […] Les lois Jules Ferry instaurent l’enseignement primaire obligatoire, public et laïc, ouvert aux filles comme aux garçons. […]

1907 : Les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. […]

1920 : Les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari.

1924 : es programmes d’études dans le secondaire deviennent identiques pour les garçons et les filles […]

1944 : Les femmes obtiennent le droit de vote et l’éligibilité.

1946 : Le préambule de la Constitution pose le principe del’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines. […]

1965 : La femme peut exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de son mari.[…]

1967 : La loi Neuwirth autorise la contraception. […]

1972 : Loi du 22 décembre relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] 1975 : Loi du 17 janvier […] dite « Loi Simone Veil » relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Loi du 11 juillet modifiant et complétant le code du travail en ce qui concerne les règles particulières au travail des femmes. Elle sanctionne notamment les discriminations fondées sur le sexe, en particulier en matière d’embauche. […]

Choix du lieu de résidence par les deux époux avec possibilité d’opter pour deux domiciles différents. […]

1981 : Création d’un ministère des Droits de la femme.

1983 : Loi du 13 juillet dite « loi Roudy » portant réforme du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. […]

1984 : […] Égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. […]

2000 : Loi du 6 juin sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. […]

2001 : Loi du 9 mai, dite « loi Génisson » sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi actualise et renforce la loi de 1983 en définissant les axes de sa mise en œuvre. […]

2008 : […] La loi constitutionnelle du 23 juillet modifie l’article 1er de la Constitution, désormais ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». […]

2011 : Loi du 27 janvier relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.

Source : « Regards sur la parité », INSEE, 2012.

DOCUMENT 2 :

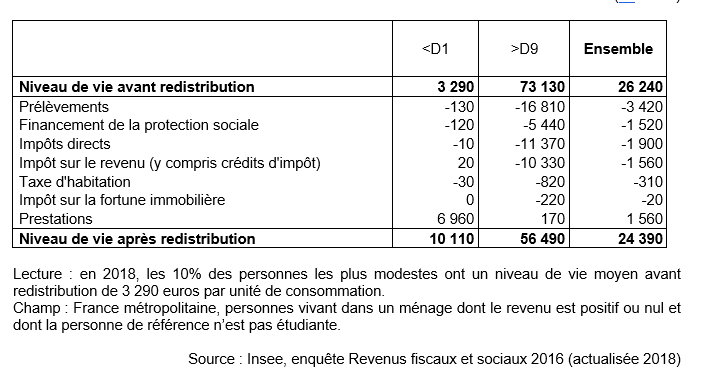

Montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation en 2018

(en euros)

DOCUMENT 3 :

Voir la correction

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et l’émergence de l’Etat providence, marquée par la création de la Sécurité sociale en 1945, les pouvoirs publics ont créé différents instruments pour agir sur la répartition des ressources entre les membres de la société, et ainsi garantir davantage de justice sociale. Quels sont les leviers d’action dont dispose aujourd’hui la puissance publique en matière de justice sociale ? Cette dernière s’exerce par la mise en œuvre d’un système de redistribution, par la prise en charge, par les pouvoirs publics, de différents services collectifs, ou encore par la lutte contre les discriminations.

Les pouvoirs publics peuvent lutter contre les inégalités économiques et sociales en mettant en place un système de redistribution. L’Etat collecte des prélèvements obligatoires, qui sont ensuite utilisés pour financer le versement de prestations sociales et le fonctionnement de services collectifs. On distingue une redistribution horizontale, qui répond à une logique d’assurance, et une redistribution verticale, fondée sur une logique d’assistance. La redistribution permet de réduire l’écart de niveau de vie entre les ménages les plus aisés et les ménages les plus modestes. Ainsi, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux publiée par l’Insee (document 2), en 2018, les 10% des personnes les plus modestes ont un niveau de vie moyen avant redistribution de 3 290 euros par unité de consommation, tandis que les 10% des personnes les plus aisées ont un niveau de vie moyen avant redistribution 22 fois plus élevé (73 130 euros par unité de consommation). Après redistribution, on passe respectivement à 10 110 euros et 56 490 euros par unité de consommation. Le niveau de vie moyen des 10% les plus riches est alors 5 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres.

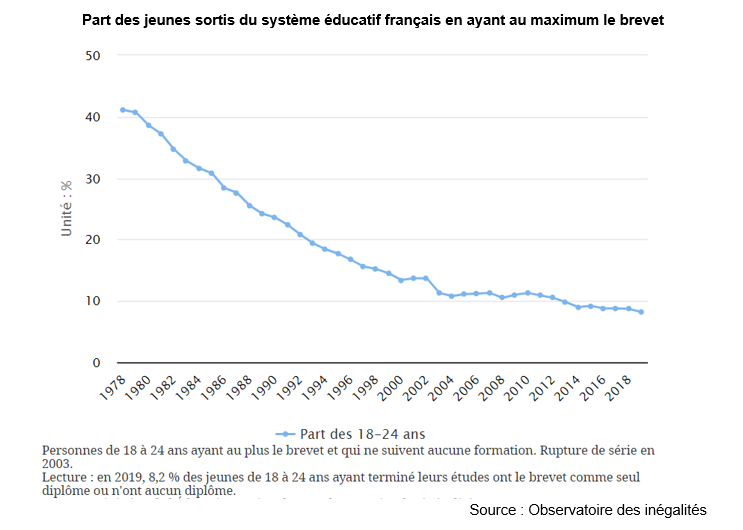

La justice sociale s’exerce aussi par le financement de services collectifs par la puissance publique. Les services collectifs désignent l’ensemble des services non marchands, fournis à titre gratuit ou quasi-gratuit par les administrations publiques, et financés par les prélèvements obligatoires. On peut citer l’exemple de l’école publique, dont l’objectif est de permettre l’égalité des chances. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à bénéficier de ce service collectif, comme nous le montre le graphique publié par l’Observatoire des inégalités (document 3). Si, en 1980, environ 40% des jeunes de 18 à 24 ans ayant terminé leurs études avaient le brevet comme seul diplôme, on constate qu’en 2019, ils ne sont plus que 8,2%, soit 31,8 points de moins.

Enfin, les pouvoirs publics peuvent lutter contre les discriminations. Une discrimination est une inégalité de traitement qui entraîne des préjudices pour les individus qui en sont victimes, en raison d’une caractéristique sociale, ethnique, sexuelle, religieuse, etc. Les discriminations contreviennent au principe d’égalité en droit. L’Etat agit pour réduire les inégalités, en sensibilisant la population ou en ayant recours à la loi. Par exemple, en 2008, une loi constitutionnelle prévoit que la loi doit assurer l’« égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux » (document 1). Cette mesure de discrimination positive vise à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes dans la sphère politique.

Pour conclure, les pouvoirs publics utilisent différents leviers pour lutter contre les inégalités et garantir la justice sociale. Le système de redistribution permet de réduire les inégalités et de financer un certain nombre de services collectifs. La lutte contre les discriminations participe à rendre l’égalité des droits effective dans la société. La justice sociale s’exerce cependant sous contrainte de financement, et son efficacité est parfois remise en question.