Q1. Quel débat récurrent les deux documents mettent-ils en avant ?

Q2. Qu’est-ce que la protection sociale ?

Q3. Comment la protection sociale est-elle financée? (Vous pouvez vous aider de votre cours de SES de première générale, ainsi que du Rapport du DRES ici)

Q4. Pourquoi la pauvreté peut-elle être considérée comme un risque social pris en charge par l’État ?

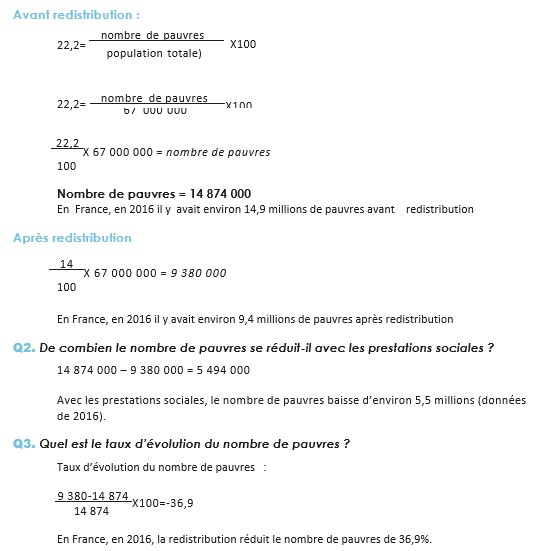

Q5. Sachant que la population française est d’environ 67 millions quel est le nombre de pauvres avant redistribution et après redistribution ?

Q6. De combien le nombre de pauvres se réduit-il avec les prestations sociales ?

Q7. Quel est le taux d’évolution du nombre de pauvres ?

Voir la correction

Q1.Quel débat récurrent les deux documents mettent-ils en avant ?

Le débat récurrent porte sur le coût de la protection sociale et notamment sur celui des aides sociales destinées aux personnes les plus précaires.

Deux thèses s’affrontent. Pour les uns, elles seraient inefficaces car non incitatives à la recherche d’un emploi. Pour les autres, il ne faut pas manquer de rappeler que les personnes pauvres sont souvent les moins diplômées et les moins qualifiées, ce qui les rend moins employables. Ce sont elles qui sont le plus dépourvues de ressources leur permettant de sortir de la pauvreté par leurs seuls moyens. Leur manque de revenus présente une limite sévère à leur intégration sociale. De plus les inégalités sont cumulatives : de l’existence de certaines inégalités découle quasi mécaniquement l’apparition d’autres inégalités.

Au terme du débat, plusieurs questions se posent tenant à la réduction, voire à la suppression de certaines aides sociales, notamment à destination des plus pauvres, à l’impact de ces aides sur la réduction des inégalités, et au coût de ces aides possiblement trop élevé par rapport au gain qu’elles induisent pour les personnes qui en bénéficient.

En complément

Utilisation des rappels de première sur le questionnement du RC : « Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées ? »

Q2. Qu’est-ce que la protection sociale ?

Ce sont tous les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics permettant aux individus de faire face aux risques sociaux, soit aux situations qui peuvent entrainer une baisse des ressources ou une augmentation des dépenses

Plusieurs logiques président à la protection sociale en France :

une logique d’assurance sociale qui consiste à faire face à une perte de revenus mais seulement pour ceux qui contribuent ou leurs ayants droit, les prestations sociales dépendant des cotisations sociales ;

une logique d’assistance sociale qui a pour objectif de lutter contre les formes de la pauvreté, d’assurer un revenu minimum sous conditions de ressources mais sans contribution préalable, le financement étant assuré par l’impôt) ;

une logique de protection collective, dispensant l’ensemble de la population de financer certaines dépenses, prenant la forme de services publics gratuits ou d’ allocations familiales pour toutes les familles par exemple.

Q3. Comment la protection sociale est-elle financée? (Vous pouvez vous aider de votre cours de SES de première générale, ainsi que du Rapport du DRES ici)

La protection sociale est financée en France par (les données sont pour 2017) :

- les cotisations sociales (61 % des ressources) ;

- les impôts et taxes affectés, dont la CSG (24 % des ressources) ;

- les autres ressources au titre des contributions publiques (15 % des ressources).

Q4. Pourquoi la pauvreté peut-elle être considérée comme un risque social pris en charge par l’État ?

Le risque social correspond à des évènements aléatoires qui affectent la vie économique des individus en suscitant une diminution de leurs revenus ou en accroissant leurs dépenses et qui constituent un désordre social. Ces évènements peuvent être indépendants de la volonté des individus (crise économique, maladies, incapacités de tous ordres) et entraîner des situations de pauvreté qui n’ont pas toujours prises en charge par l’État.

La reconnaissance du risque social, comme aléa et résultant d’une responsabilité collective, débute avec l’instauration des lois sur les accidents du travail en 1898, obligeant les entreprises à s’assurer. Le périmètre de ce qui est considéré comme risque social évolue au gré de l’histoire : par exemple le chômage n’est reconnu comme risque social qu’à partir de 1958. La question de la dépendance (due à la vieillesse mais aussi à l’invalidité ou au handicap) est devenue une préoccupation politique majeure. C’est ainsi que la prise en charge des personnes âgées en situation de perte d’autonomie devrait faire l’objet d’une nouvelle disposition légale d’ici la fin de l’année 2020.

La pauvreté est donc considérée comme un risque qui ne relève pas de la responsabilité individuelle de l’individu et doit être couverte par la solidarité collective.

Q5. Sachant que la population française est d’environ 67 millions quel est le nombre de pauvres avant redistribution et après redistribution ?