« Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n'est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins une forme primitive de la culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement hypothétique, définie de manière à conduire à une certaine conception de la justice.

Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irai même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bien ou leurs tendances psychologiques particulières. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance. Ceci garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales.

Comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitable (fair). Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à l'égard des sujets moraux, c'est-à-dire d'êtres rationnels ayant leurs propres systèmes de fins et capables, selon moi, d'un sens de la justice. La position originelle est, pourrait-on dire, le statu quo initial adéquat et c'est pourquoi les accords fondamentaux auxquels on parvient dans cette situation initiales sont équitables. Tout ceci nous explique la justesse de l'expression "justice comme équité" : elle transmet l'idée que les principes de la justice sont issus d'un accord conclu dans une situation initiale elle-même équitable. »

Rawls (John), Théorie de la justice, 1971

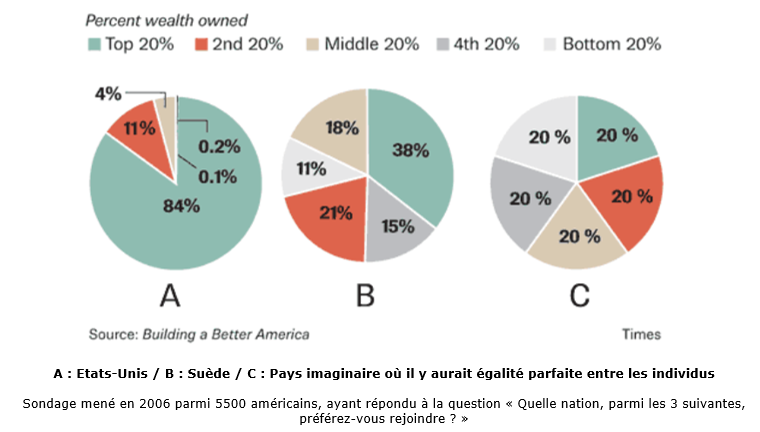

Questions portant sur le graphique :

1) Quel est l’outil ayant permis de classer la population américaine pour construire le graphique, et quel est le critère de classement ?

2) Faites des phrases de lectures significatives pour présenter les données en gris clair sur les diagrammes.

3) En quoi peut-on dire que l’intérêt personnel des individus a influencé leur réponse ?

Questions portant sur le texte :

4) Qu’est-ce que la position originelle d'égalité ?

5) Quel est son intérêt pour construire une théorie de la justice ?

6) Quel est le sens de l’expression « justice comme équité » ?

Voir la correction

1) La population américaine a été classée en déciles de revenus.

2) Sur 100 américains préférant vivre aux Etats-Unis plutôt qu’en Suède ou dans un pays parfaitement égalitaire, moins d’un était issu des deux déciles de revenus les plus pauvres. Sur 100 américains préférant vivre en Suède plutôt qu’au Etats-Unis ou dans un pays parfaitement égalitaire, 11 étaient issus des deux déciles de revenus les plus pauvres. Sur 100 américains préférant vivre dans un pays parfaitement égalitaires plutôt qu’aux Etats-Unis ou en Suède, 20 provenaient des deux déciles de revenus les plus pauvres.

3) Au plus les individus interrogés sont riches, au moins leur intérêt pour l’égalitarisme économique est marqué. À l’inverse, les individus plus pauvres sont plus enclins à le viser. Nous pouvons en effet considérer que la Suède (Etat-Providence universel et très protecteur) est un pays plus égalitaire que les Etats-Unis (Etat-Providence résiduel).

4) C’est une situation hypothétique antérieur à la vie en société, dans laquelle les individus élaborent un contrat social et des principes de justice en étant dans un « voile d’ignorance », c’est à dire ne connaissant par la position sociale qu’il occuperont dans la société.

5) Dans la mesure où les individus ignorent la place qu’ils occuperont dans la société qui sera encadrée par le contrat, ils choisissent des principes de justice qui ne lèsent personne. Ainsi, les principes de justice sont le fruit de la rationalité humaine et pas du hasard ou des contingences sociales.

6) Elle traduit l’idée que les principes de justice proviennent d’une situation initiale équitable, où chacun est traité sur un pied d’égalité. La théorie de Rawls est une théorie de la justice procédurale, c’est à dire que c’est la procédure mise en œuvre pour y parvenir qui garantie leur légitimité.