« Afin d'aborder cette question, nous devons tout d'abord constater une distinction importante entre les conceptions de la justice qui admettent une pluralité de conceptions différentes et opposées, voire même incommensurables, du bien et celles qui affirment au contraire l'existence d'une seule conception du bien que toutes les personnes, pour autant qu'elles soient rationnelles, devraient reconnaître comme telle. Des conceptions de la justice situées de part et d'autre de cette ligne de partage traitent le problème des comparaisons interpersonnelles de façons totalement différentes. Platon et Aristote, ainsi que la tradition chrétienne représentée par Thomas d'Aquin et Augustin, défendent l'existence d'un bien (rationnel) unique. Depuis l'Antiquité, l'affirmation qu'il n'existe qu'une seule conception rationnelle du bien correspond en effet à la tradition dominante. Le présupposé du libéralisme (compris en tant que doctrine philosophique), tel qu'il est représenté par Locke et Kant, est au contraire qu'il existe de nombreuses conceptions du bien contradictoires et incommensurables, chacune compatible avec la pleine autonomie et rationalité des personnes humaines. Ce présupposé conduit le libéralisme à supposer que les citoyens poursuivront une pluralité de conceptions du bien et que ce fait constitue la condition naturelle d'une culture démocratique libre. Si les utilitaristes classiques Bentham, Edgeworth et Sidgwick semblent accepter ce présupposé libéral, cette apparence est, à mon avis, trompeuse et provient de la nature subjective particulière de leur conception du bien rationnel. (...)

En tant que conception kantienne, la théorie de la justice comme équité accepte le présupposé libéral. L'unité de la société et l'allégeance des citoyens à leurs institutions communes ne repose donc pas sur l'adhésion à une conception rationnelle du bien, mais sur un accord autour de ce qui est juste pour des personnes morales libres et égales ayant des conceptions différentes et opposées du bien. (...)

Le rôle des institutions sociales de base est d'établir un cadre à l'intérieur duquel les citoyens peuvent chercher à réaliser leurs fins, pour autant que celles-ci ne violent pas les principes antérieurs et indépendants de la justice. »

Rawls, John. « Unité sociale et biens premiers », Raisons politiques, vol. 33, no. 1, 2009,

pp. 9-43.

Questions :

1) Quelles sont les deux conceptions de la justice que différencie Rawls ?

2) D’après le texte, à quelle conception appartiennent les courants suivants ? Justifiez.

Le courant chrétien (D’Acquin, Saint Augustin)

Le courant antique (Platon, Aristote)

L’utilitarisme (Bentham, Edgeworth et Sidgwick)

Le libéralisme (Locke et Kant)

3) En quoi la focalisation sur les biens premiers et les libertés fondamentales garantissent-ils tous les deux la reconnaissance d’une pluralité de conceptions du bien ?

Voir la correction

1)Rawls distingue les conceptions de la justice qui ne reconnaissent qu’une seule conception du bien de celles qui en admettent une pluralité.

2)

- Le courant chrétien (D’Acquin, Saint Augustin) ne reconnaît qu’une conception du bien, celle présente dans les textes religieux

- Le courant antique (Platon, Aristote) ne reconnaît qu’une conception du bien, l’eudaimonia (« vie bonne ») qui est une certaine vision de l’épanouissement humain.

- L’utilitarisme (Bentham, Edgeworth et Sidgwick) ne reconnaît qu’une conception du bien, le plaisir ou l’utilité.

- Le libéralisme (Locke et Kant) en reconnaît plusieurs. L’Etat doit faire en sorte que chacun puisse les poursuivre librement dans une société démocratique.

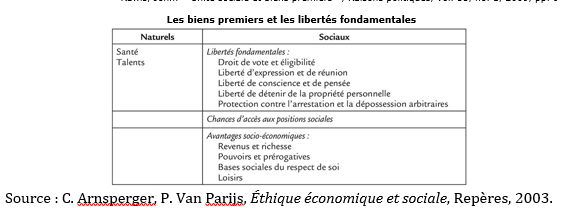

3) Rawls cherche à inscrire sa théorie dans la conception libérale. Pour cela, il reconnaît d’abord des libertés fondamentales comme le doit de vote, la liberté de conscience etc. qui protègent l’autonomie individuelle, permettant d’être libre de choisir la vie que l’on souhaite mener. C’est son premier principe de justice. Par ailleurs, son deuxième principe met en avant la nécessité de répartir équitablement les biens premiers (revenus, pouvoirs, etc.) qui permettent à chacun de réaliser concrètement les projets qu’il a choisit librement.