Il est demandé au candidat :

- de répondre à la question posée par le sujet ;

- de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;

- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier ;

- de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question et en organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

SUJET : Ce sujet comporte quatre documents.

Dans quelle mesure l’action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ?

DOCUMENT 1 :

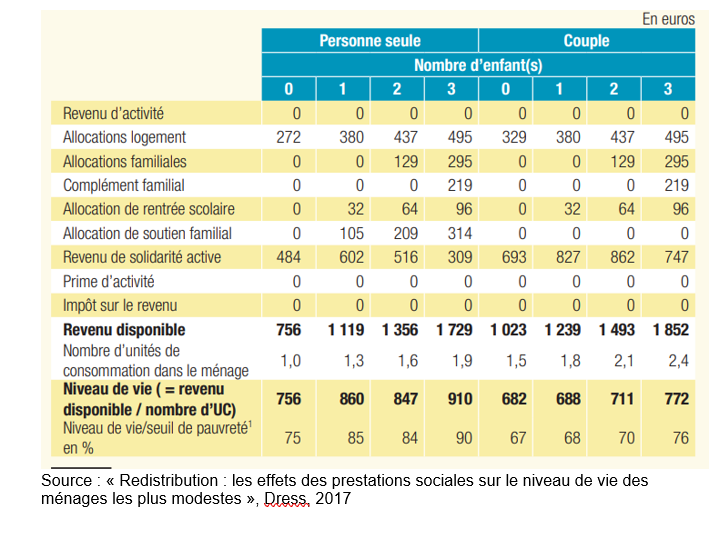

Montant mensuel des prestations sociales, de l’impôt sur le revenu, du revenu disponible, et niveau de vie d’un ménage sans revenu d’activité selon sa composition familiale

DOCUMENT 2 :

Une extension pure et simple du RSA (revenu de solidarité active) pourrait être une option envisageable pour diminuer la pauvreté des jeunes. Cependant, différents arguments […] sont souvent mis en avant pour expliquer l’exclusion des jeunes [de cette prestation sociale]. La principale étant qu’il risque d’encourager les jeunes à préférer l’inactivité à l’activité. Bien que les études précédentes n’aient pas mis en évidence un effet désincitatif important du RSA chez les jeunes, elles n’ont pas non plus trouvé d’effet incitatif, ce qui est pourtant l’objectif initial du RSA. Le gouvernement français a finalement décidé d’introduire, début 2016, la prime d’activité, ouverte dès 18 ans. Cette politique a pour but à la fois de lutter contre la pauvreté et d’inciter à l’emploi. Elle représente une avancée notable en matière de politiques de soutien financier destinées aux jeunes non-étudiants, car elle généralise la prise en charge de ces individus qui, pour la plupart, étaient exclus du RSA […].

« Lutte contre la pauvreté et incitations à l’emploi : quelle politique pour les jeunes ? », Vincent Vergnat, Revue économique vol. 70, 2019

DOCUMENT 3 :

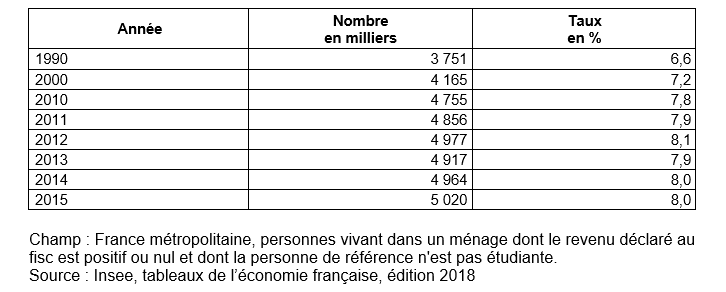

La pauvreté monétaire (niveau de vie inférieur au seuil de 50% du revenu médian) en France

DOCUMENT 4 :

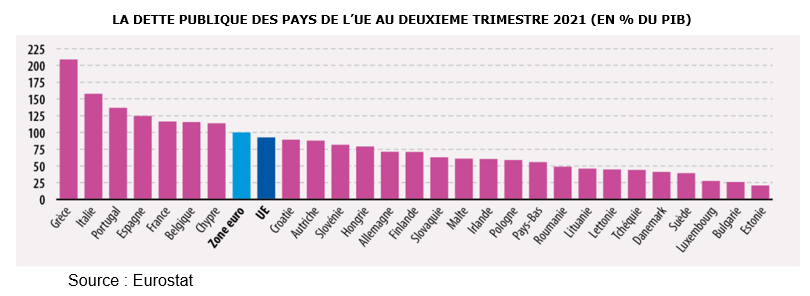

La dette publique des pays de l’ue au deuxième trimestre 2021 (en % du pib)

Voir la correction

Proposition de corrigé :

Une inégalité peut être définie comme un accès différencié à des ressources socialement valorisées. On distingue les inégalités économiques (revenus, patrimoine), des inégalités sociales (ressources non-économiques comme la culture, le savoir, le pouvoir…). Les pouvoirs publics, à savoir l’ensemble des services chargés de l’administration de l’État et des collectivités territoriales, sont chargés de lutter contre ces inégalités au nom du principe de justice sociale, et ce depuis la mise en place progressive d’un État Providence dans la deuxième moitié du XXème siècle. Dans quelle mesure les instruments de justice sociale mis en œuvre par la puissance publique sont-ils efficaces pour réduire les inégalités économiques et sociales dans la société ? Si l’action des pouvoirs publics contribue à réduire les inégalités (I), son efficacité fait l’objet de débats et se trouve limitée par des contraintes budgétaires (II).

I. L’action des pouvoirs publics contribue à réduire les inégalités

A. La mise en place d’un système redistributif permet de réduire les inégalités

Les pouvoirs publics sont chargés d’endiguer les inégalités économiques et sociales, tout d’abord en mettant en œuvre un système de redistribution. Ce dernier consiste à modifier la répartition des revenus primaires (revenus issus du travail, du capital, ou revenus mixtes), en prélevant des impôts et des cotisations sociales, puis en versant des prestations sociales, en nature ou en monnaie. Ce système redistributif permet de réduire fortement les inégalités économiques. Ainsi, selon l’article « Redistribution : les effets des prestations sociales sur le niveau de vie des ménages les plus modestes », publié par la Dress en 2017, un couple avec deux enfants et sans revenu d’activité reçoit des prestations sociales (allocations familiales, RSA, aides au logement…) à hauteur de 1 493 euros par mois. Ces revenus de transfert constituent un filet de sécurité et permettent de réduire les inégalités économiques (document 1).

B. Le financement des services collectifs permet de réduire les inégalités

Le système de redistribution permet non seulement le versement de prestations sociales, mais aussi une redistribution « en nature », par le biais du financement de services collectifs. Les services collectifs désignent l’ensemble des services non marchands, fournis à titre gratuit ou quasi-gratuit par les administrations publiques, et financés par les prélèvements obligatoires. Les services collectifs permettent de réduire les inégalités économiques et sociales, en mettant à disposition de tous certaines ressources socialement valorisées comme la santé, l’éducation, l’accès à la culture, aux transports, etc.

C. Les pouvoirs publics luttent contre les discriminations

Une discrimination est une inégalité de traitement entraînant des préjudices subis par les individus en raison d’une caractéristique sociale, ethnique, sexuelle, religieuse, etc. Dans une logique d’égalité des chances, l’action des pouvoirs publics vise à lutter contre les discriminations, afin d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances de réussite. La lutte contre les discriminations passe par la sensibilisation des individus, par l’utilisation du droit, ou encore par la création d’institutions chargées de défendre les personnes victimes de discriminations. C’est notamment le rôle du Défenseur des droits, institution créée en 2011 et qui peut être saisie par toute personne s’estimant victime de discriminations.

II. L’efficacité de l’action des pouvoirs publics est cependant mise en question

A. L’efficacité du système de redistribution est remise en cause

L’efficacité de l’action de l’État pour réduire les inégalités est remise en cause, dans la mesure où le financement de services publics et le versement de prestations sociales ne suffit pas à résorber le phénomène de pauvreté. Les individus font face à une précarisation croissante sur le marché du travail (montée du chômage, des emplois précaires, du temps partiel…) et les différentes prestations sociales ne suffisent pas à lutter contre la pauvreté. Selon l’Insee (document 3), le taux de pauvreté, qui se situe à 50% du revenu médian, reste stable et à un niveau relativement élevé. Il était de 6,6% en 1990, et il se situe à 8% de la population française en 2015, soit 1,4 point de plus. En valeur absolue, le nombre de personnes considérées comme pauvres en France est passé de d’un peu moins de 4 millions de personnes en 1990, à plus de 5 millions de personnes en 2015.

B. L’action des pouvoirs publics peut avoir un effet désincitatif

Un autre argument avancé pour questionner l’efficacité de l’action des pouvoirs publics est celui du caractère désincitatif des prestations sociales. Le phénomène de trappe à inactivité est par exemple avancé pour expliquer que les personnes en recherche d’emploi qui recevraient une indemnité chômage trop importante ne seraient pas incitées à retrouver rapidement un emploi. Dans l’article « Lutte contre la pauvreté et incitations à l’emploi : quelle politique pour les jeunes ? », Vincent Vergnat rappelle que les jeunes de moins de 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RSA, car on considère que cela risquerait « d’encourager les jeunes à préférer l’inactivité à l’activité » (document 2).

C. L’action des pouvoirs publics s’exerce sous contrainte de financement

L’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale est aujourd’hui remise en cause en raison de son coût de plus en plus important. Le système de protection sociale, mis en place après la seconde guerre mondiale dans un contexte de plein emploi, doit aujourd’hui faire face à des enjeux nouveaux : montée du chômage, vieillissement de la population et allongement de l’espérance de vie, précarisation croissante des emplois peu ou pas qualifiés, augmentation des maladies chroniques dont la prise en charge peut être extrêmement coûteuse… La crise liée à la pandémie mondiale de 2020 a causé un important déficit public, augmentant le poids de la dette publique. Ainsi, au deuxième trimestre de l’année 2021, la dette publique des pays de la zone euro atteignait 100% du PIB de la zone euro, selon les données publiées par Eurostat (document 4).