« Nul besoin d’être altruiste pour soutenir des politiques qui rehausseront les revenus des pauvres et des classes moyennes. Tout le monde y gagne, car ces politiques sont indispensables pour rendre possible une croissance économique plus vigoureuse, plus solidaire et plus soutenable » (Christine Lagarde, Directrice générale du FMI, 17 juin 2015)

Pendant longtemps, nombreux sont les observateurs qui pensaient que la pauvreté était un dégât collatéral d’une activité économique dynamique et que lutter contre celle-ci pouvait entraver la croissance économique. Comme l’exprime Christine Lagarde, ainsi que de nombreux dirigeants d’institutions internationales se basant sur divers travaux d’économistes, cette affirmation n’est pas corrélée empiriquement aujourd’hui. Il est donc efficace de contenir la pauvreté.

Les situations sont cependant diverses selon les pays. La pauvreté en France, bien que plus stable et modérée que dans des pays comparables, présente une inertie forte (cf Actu « La pauvreté en France : état des lieux »). Le phénomène est donc loin d’être anodin et préoccupe une grande partie de la population française. Pour le limiter, il existe une multitude de propositions, émanant de divers travaux. Il est possible de les diviser en deux catégories, celles qui proposent de lutter en amont contre la pauvreté afin de la prévenir et celles qui ont pour objectif de tenter de la réduire une fois apparue.

Pourquoi lutter contre la pauvreté

Les démocraties modernes considèrent que la recherche de la justice sociale passe par celle de l’égalité. Mais quelle égalité ? Il est communément admis que l’inégalité des droits n’est plus le problème dans ce type de société mais que l’égalité des chances et l’égalité des situations constituent des enjeux de premier plan. La pauvreté est une illustration flagrante de l’inégalité des situations. Cependant, elle pourrait être considérée comme une inégalité juste si cet état résultait de circonstances dépendantes de la volonté des individus. Ce n’est cependant généralement pas le cas, les individus pauvres n’étant pas jugés responsables de leur situation, au moins en partie. On trouve ici une première justification des politiques de lutte contre la pauvreté. Une seconde peut prendre sa source dans le fait que la pauvreté pèse sur l’égalité des chances. Les études montrant qu’un enfant pauvre ne dispose pas des mêmes probabilités que les autres enfants d’accéder aux différentes positions sociales sont nombreuses. Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, insiste notamment sur ce problème dans ses travaux. La pauvreté pour lui ne peut être réduite à un manque de ressources monétaires du ménage. Doivent être considérés aussi les problèmes que celui-ci engendre dans les différentes dimensions de la vie en société : dans l’accès à l’éducation, à la santé, ou à un logement décent. La pauvreté ainsi définie réduit donc les libertés réelles permettant à un individu de choisir le type de vie qu’il souhaite (A.Sen évoque le concept de « capabilité »). La lutte contre la pauvreté permet donc de favoriser l’égalisation des capabilités.

Les motifs de lutte contre la pauvreté pour des raisons de justice sociale sont nombreux et ceux évoqués ci-dessous n’en représentent qu’un petit échantillon. La recherche de la justice sociale, si elle constitue un objectif en soi des démocraties, peut être complétée par des arguments relevant de l’efficacité économique. C’est ce qu’exprime la Directrice générale du FMI lorsqu’elle affirme que la valeur d’altruisme peut être une justification de la lutte contre la pauvreté mais que les bienfaits en termes de croissance économique en sont une tout aussi importante. Le dilemme équité-efficacité, postulé par Arthur Okun en 1975, semble donc avoir perdu de sa pertinence.

Depuis les années 1990, la théorie du ruissellement, selon laquelle les inégalités au bénéfice des mieux lotis ont des effets positifs au final sur la situation des plus démunis (la prospérité « ruisselle » du haut de la pyramide sociale vers le bas), perd peu à peu de sa pertinence. De nombreuses études tendent à mettre en avant la corrélation entre inégalités et croissance économique (Allègre 2015), faisant émerger des arguments selon lesquels des écarts de revenus et de patrimoines trop importants peuvent être nocifs pour la dynamique économique.

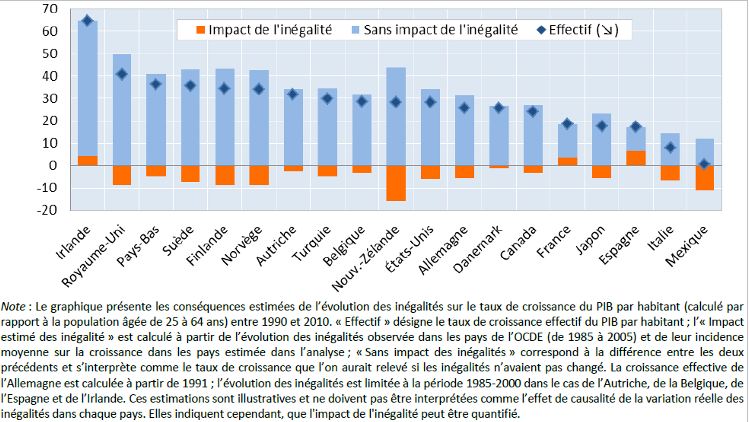

L’organisation de coordination et de développement économique (OCDE) a récemment révélé à travers une étude que toute amplification des inégalités économiques faisait chuter la croissance économique. « Une aggravation des inégalités de 3 points de Gini — soit la moyenne des pays de l’OCDE pour les vingt dernières années — ferait perdre 0.35 point de croissance par an sur 25 ans, soit une perte cumulée de PIB de 8.5 % à terme. » (OCDE 2014). Pour la plupart des pays, le taux de croissance du PIB entre 1990 et 2010 aurait été meilleur si les inégalités de revenu n’avaient pas évolué entre 1985 et 2005 (cf Graphique 1 ; impact de l’inégalité négatif pour 16 pays sur 19).

Graphique 1 : Conséquences estimées de l’évolution des inégalités (1985-2005) sur la croissance cumulée ultérieure (1990-2010). Taux de croissance (en %)

Source : OCDE (2014)

La Nouvelle Zélande est sans conteste le pays de l’échantillon qui a le plus perdu de croissance en raison des inégalités. Le PIB par habitant a augmenté de près de 28% entre 1990 et 2010 alors qu’il aurait pu le faire de 43% si les inégalités n’avaient pas augmenté. En France, les inégalités contenues ont au contraire participé à améliorer la croissance économique. Pour l’OCDE, dans une cadre proche de celui de la théorie de la croissance endogène, cette corrélation s’explique par le fait que des individus pauvres (et même au-delà pour les 40% des personnes aux revenus les plus faibles) peinent à investir dans leur éducation, ce qui limite leur possibilité de s’instruire et entrave leur mobilité sociale. Au niveau macroéconomique, le niveau d’investissement est plus faible et le stock de capital humain inférieur à une situation optimale, ce qui limite la productivité et par conséquent la croissance économique. Certains économistes (Carillo et alii 2017) mènent le même raisonnement en matière de santé et ajoutent que des problèmes de criminalité et d’insécurité pourraient émerger, contraignant aussi la création de richesses.

Les études du FMI parviennent à une conclusion similaire (Lagarde 2015). Selon l’institution, une hausse de 1 point de PIB du revenu des pauvres et des classes moyennes engendre une augmentation de la croissance économique pouvant aller jusqu’à 0,38 point de PIB sur cinq ans alors qu’une hausse du revenu des plus riches de même valeur diminue la croissance de 0,08 point de PIB. L’explication avancée par le FMI, complémentaire de celle de l’OCDE qui met en avant les facteurs d’offre, se focalise plutôt sur les facteurs de demande. Les personnes pauvres, présentant une propension moyenne à consommer plus élevée, convertiraient tout gain de revenu en consommation alimentant la demande globale, ce qui favoriserait la croissance économique.

La pauvreté renvoie donc à une situation à la fois injuste sur le plan social et inefficace sur le plan économique, et c’est pour cela que des politiques doivent être menées pour la combattre. Dans le cas de la France, plusieurs mesures complémentaires dans différents domaines peuvent être mises en avant.

Prévenir la pauvreté par l’Ecole

La pauvreté d’un individu est étroitement liée à l’absence d’emploi, elle-même corrélée à un manque de diplôme. L’Ecole semble donc avoir une part de responsabilité dans le développement de la pauvreté qui ne peut être considérée comme une fatalité (Delahaye 2015). Une évolution adéquate de la formation initiale, en améliorant l’employabilité des moins qualifiés, participerait donc à une baisse de la pauvreté.

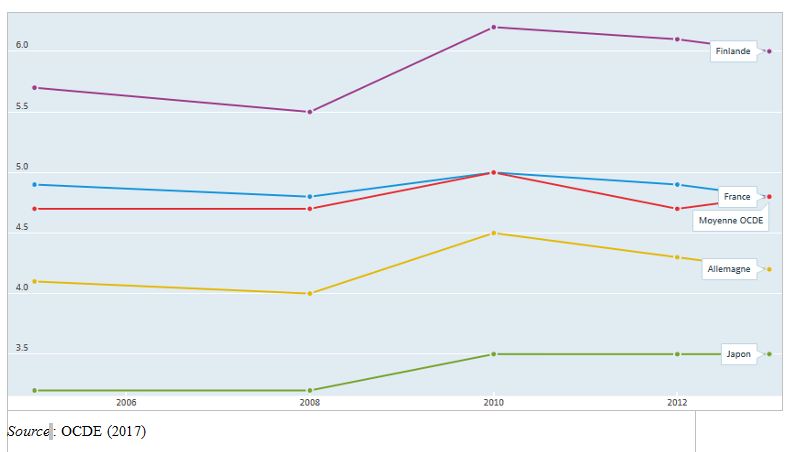

La France produit des efforts notables dans le domaine de l’éducation, notamment en termes budgétaires. Elle consacre en 2013 4,8% de son PIB aux dépenses publiques d’éducation, chiffre proche de la moyenne des pays de l’OCDE (cf Graphique 2), soit beaucoup plus que le Japon (3,5%) mais beaucoup moins que la Finlande (6%). Cependant, les résultats sont loin d’être probants pour les élèves les plus en difficulté, soit près de 1 sur 5. Les tests du programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) font état de résultats moyens pour la France qui s’expliquent par des inégalités fortes et une part importante d’élèves en difficulté. Près de 110 000 élèves quittent le système scolaire sans diplôme chaque année en moyenne (les derniers chiffres font néanmoins état d’une baisse en dessous de 100 000).

Graphique 2 : Dépenses publiques d’éducation, du primaire au tertiaire (en % du PIB)

Les politiques de lutte contre l’échec scolaire présentent un bilan mitigé, notamment les dispositifs liés à l’éducation prioritaire. Les performances des élèves qui en bénéficient ne sont pas améliorées notablement malgré la réduction de la taille des classes et la prise en charge des élèves les plus en difficulté en dehors de la classe. Cela peut s’expliquer par les effets négatifs générées par de telles politiques. Le signal qu’elles émettent produit un effet d’évitement de la part des familles les plus favorisées, qui soit changent de quartier afin de scolariser leur enfant dans un établissement public non visé par ces politiques (en contournant la carte scolaire), soit elles préfèrent un établissement privé qui sélectionne ses élèves. Cette ségrégation scolaire et résidentielle rassemble dans certains établissements les élèves les plus en difficulté, ce qui semble freiner le développement de leurs performances. Il faut ajouter à cela d’autres causes de l’échec scolaire. Les élèves français présentent un niveau de bien-être bien inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE : ils ont moins confiance dans leur capacité à réussir, sont plus anxieux, peu se sentant « chez eux » à l’école. De plus, ils affichent un plus faible niveau de persévérance, condition nécessaire de la réussite scolaire. Cela est d’autant plus vrai pour les élèves d’origine défavorisée, qui à niveau égal d’autres plus favorisés, vont formuler des ambitions scolaires plus modestes, ce fatalisme accentuant ainsi les écarts de performances.

Pour Carcillo et alii (2017), le système éducatif français ne s’attaque pas suffisamment aux problèmes évoqués précédemment. Les politiques doivent, selon ces auteurs, faire sauter les quatre verrous que sont la ségrégation sociale à l’école, les pratiques pédagogiques inadéquates, le décrochage scolaire et le manque d’autonomie des établissements.

Pour limiter efficacement la ségrégation scolaire il est nécessaire de limiter la ségrégation résidentielle. Pour cela, la loi SRU pourrait évoluer. Au lieu d’imposer des pénalités financières aux communes disposant dans leur globalité de moins de 20% de logements sociaux comme c’est le cas aujourd’hui, elle pourrait s’appliquer à un échelon plus fin, par exemple au niveau des quartiers ou du découpage de la carte scolaire. Cela permettrait d’avoir des quartiers plus mixtes socialement à l’intérieur des communes et par conséquent de limiter la ségrégation scolaire. Des règles de recrutement dans les établissements privés favorisant la mixité sociale pourraient compléter utilement ce nouveau dispositif.

Afin d’améliorer le bien-être des élèves français et par conséquent leur réussite scolaire, les pratiques pédagogiques pourraient être repensées à l’image de ce que fait la Finlande. La « pédagogie positive » de ce pays, pris souvent en exemple car en tête des classements PISA, repose sur différents piliers dont la France pourrait s’inspirer. L’évaluation par la note, source potentielle de stress des élèves, y joue un rôle mineur jusqu’à tard dans la scolarité. Les enseignants finlandais favorisent aussi beaucoup la coopération entre élèves et l’implication individuelle à travers des dispositifs pédagogiques comme le travail en groupe qui y est plus systématique qu’en France par exemple. Il est toutefois fondamental de penser ces nouveaux dispositifs de manière à ce qu’ils n’entrent pas en contradiction avec une définition du rapport à la connaissance permettant à tous les élèves, quel que soit leur origine sociale, d’accéder aux savoirs de haut niveau nécessaires à l’autonomie intellectuelle (Beitone et Pradeau 2017). La pédagogie doit pour cela être radicalement explicite : « Il faut contrôler le niveau de difficulté de la tâche. Il doit y avoir cohérence entre ce qui est planifié, enseigné et évalué. On rappelle les connaissances antérieures et les objectifs d’apprentissage. Il faut du modelage (l’enseignant raisonne à haute voix), de la pratique guidée (l’enseignant explique pendant que les élèves sont au travail), de la consolidation (devoirs, révisions hebdomadaires). Le bout important c’est la pratique guidée, questionner les élèves pendant le travail. » (Gauthier 2017). Ainsi, les enfants de milieux défavorisés, qui sont plus souvent victimes de malentendus (ils croient avoir compris et bien opéré une tâche donnée par l’enseignant mais n’en comprennent pas les enjeux d’apprentissage) en raison de l’éloignement de leur famille aux normes et implicites scolaires sont moins pénalisés, donc moins découragés et leurs performances scolaires plus élevées. Sensibiliser au mieux les enseignants à ces questions dans leur formation initiale et continue est une piste possible.

Pour éviter des choix d’orientation non pertinents des enfants des classes populaires, l’effort d’information sur les filières et leurs débouchés professionnels pourrait être accru et ce, plus en amont dans le parcours scolaire, dès le collège. Pour compléter ce dispositif, des cellules de suivi des jeunes en risque de décrochage pourraient être mises en place au plus près des besoins élèves, dans les lycées et les collèges. Enfin, l’autonomie des établissements est une solution souvent mise en avant. La gestion décentralisée des ressources, du contenu et de l’organisation pédagogique est un élément explicatif de la réussite des élèves selon PISA. Elle pourrait être étendue en France en proposant aux établissements des réseaux prioritaires qui le souhaitent de la mettre en place en contrepartie d’une hausse des moyens et d’une évaluation régulière des effets de cette mesure. L’autonomie pourrait être bénéfiques aux enfants des familles les plus défavorisées à condition qu’elle ne se traduise pas par une baisse des ambitions en termes de contenus de savoirs et qu’elle n’exacerbe pas la concurrence entre établissements à la faveur de ceux fréquentés par les meilleurs élèves. La réforme à ce niveau-là doit donc être menée avec précaution.

Prévenir la pauvreté par l’emploi

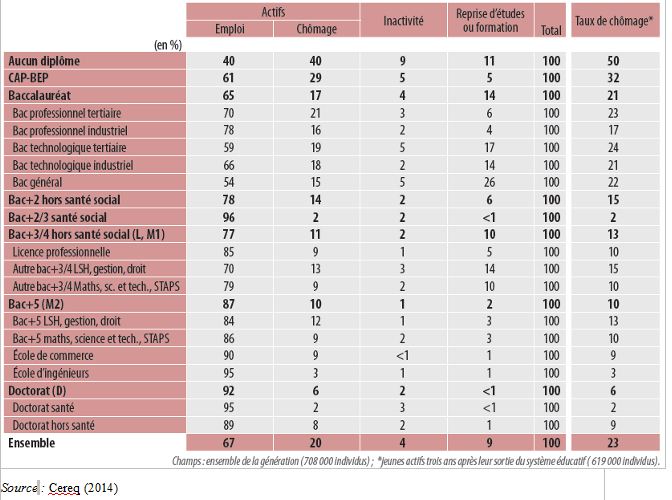

L’obtention d’un diplôme augmente la probabilité de trouver un emploi et par conséquent diminue la probabilité d’être pauvre. Les jeunes ne sont donc tous pas logés à la même enseigne face à la pauvreté selon la réussite de leurs études qui détermine le degré de difficulté d’insertion professionnelle. Comme le montre la dernière enquête du Cereq (cf Tableau 1), les individus sortis en 2010 du système scolaire sans diplôme présentent, trois ans après, une part en emploi plus faible (40%) et une part au chômage plus forte (40%) que toutes les autres catégories. En moyenne, à mesure que les études s’allongent, la situation face à l’emploi s’améliore. Un effort particulier doit donc être réalisé en direction des jeunes qui ont échoué leur formation initiale pour leur permettre de s’insérer professionnellement. Pour Carcillo et alii (2017), il doit porter aujourd’hui en France sur l’acquisition par ces jeunes de compétences professionnelles reconnues par les entreprises et par la baisse du coût du travail au niveau des bas salaires.

Tableau 1 : Situation professionnelle trois ans après la fin des études

Pour aider ces jeunes, il est nécessaire de combler leur déficit de qualifications et de leur permettre d’acquérir une certaine expérience professionnelle. Il existe en France la Garantie jeune depuis 2013 et généralisée en 2017 dont l’objectif est de les accompagner étroitement en leur permettant de se remettre à niveau et en leur garantissant un revenu. Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité du dispositif actuel mais il pourrait être amélioré en développant les formations en apprentissage et les formations de la deuxième chance.

L’apprentissage est encore peu développé en France par rapport à des pays comme l’Allemagne par exemple. Seuls 5% des jeunes de 15 à 29 ans y sont apprentis tandis que 15% le sont chez notre voisin d’outre Rhin. De plus, il cible mal les jeunes sans diplôme en bénéficiant plutôt à ceux qui en ont déjà un, et malgré son efficacité pour l’insertion professionnelle, il véhicule une mauvaise image en France. Une réforme pertinente pourrait passer par une refonte complète de son mode de gouvernance : en mieux identifiant en amont les jeunes qui pourraient bénéficier de l’apprentissage grâce à des missions locales, en opérant une remise à niveau préalable des connaissances grâce à des filières dédiées dans le système scolaire, et en diminuant le coût de l’embauche de ces jeunes pour les entreprises. Le coût de ces mesures serait de l’ordre d’un milliard d’euros.

Les écoles de la seconde chance complètent déjà ces mesures pour ceux qui sont passés à travers les mailles de l’apprentissage en leur proposant une formation intensive de 6 à 12 mois qui porte tout autant sur les savoir-faire que sur les savoir-être afin de leur permettre d’acquérir des compétences sociales et techniques nécessaires à toute intégration en entreprise. Le nombre de place est cependant insuffisant aujourd’hui : 15 000 sont disponibles alors que 110 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme comme nous l’avons vu. Il conviendrait de les augmenter substantiellement. Les tripler reviendrait à faire un effort de 600 millions d’euros par an.

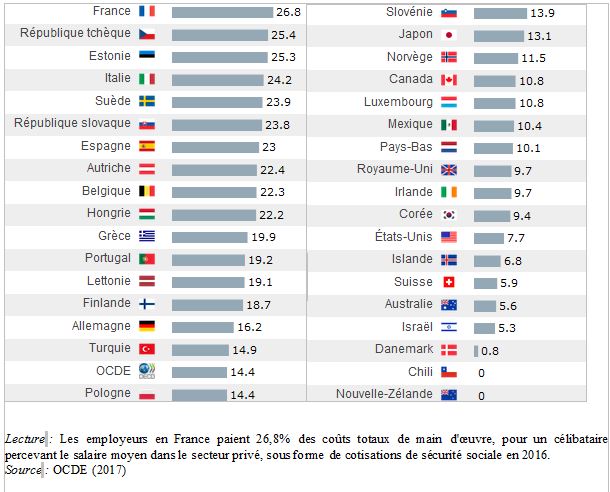

Il est aujourd’hui accepté que l’emploi des personnes peu qualifiées est particulièrement sensible au coût du travail. Le coût total de l’embauche pour une entreprise est encore souvent supérieur à ce que lui rapporterait un salarié peu productif car peu qualifié (80% des chômeurs ont au mieux le baccalauréat). Les estimations révèlent en moyenne pour la France qu’une baisse de 1% du coût du travail se traduit par une hausse de l’emploi de 1%. Baisser le coût du travail au niveau des salaires les plus bas revient alors à supprimer une barrière à l’emploi des moins diplômés, notamment dans le secteur des services aux personnes et aux entreprises. Les cotisations de sécurité sociale employeur demeurent élevées en France par rapport aux autres pays de l’OCDE (cf Tableau 2) malgré la multiplication des mesures pour le diminuer sur les bas salaires (allègements généraux sur les bas salaires, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, et baisse des cotisations familiales du Pacte de responsabilité). Il reste encore aujourd’hui près de 6 points d’allègement potentiel pour que le SMIC brut représente l’équivalent du coût du travail pour l’employeur. Une diminution du coût du travail est donc encore possible, qui pourrait s’accompagner de la fusion des différents dispositifs (le CICE se transformant en baisse de cotisations patronales pérenne) et d’un ciblage plus fin sur les salaires les plus bas. De plus, il semble souhaitable d’augmenter le point de sortie des allègements de 1,6 à 1,9 SMIC afin d’éviter les trappes à bas salaires.

Tableau 2 : Cotisations de sécurité sociale employeur, en 2016 (en %)

Prévenir la pauvreté en ciblant certains territoires

Des politiques générales de la lutte contre la pauvreté sont efficaces mais elles doivent être complétées par des politiques spécifiques ciblées sur les territoires, communes, quartiers présentant les taux de pauvreté les plus élevés. Elles prennent en France le nom de politique de la ville qui existent depuis près d’une quarantaine d’année. Celle-ci porte aujourd’hui sur 1 300 quartiers rassemblant 4,8 millions d’habitants dont le taux de pauvreté moyen est de 42%. Son budget total, de 438 millions d’euros en 2016, sert à financer des actions dans des domaines très divers comme par exemple l’éducation, l’insertion des jeunes, le développement économique ou le logement. Le bilan de la politique de la ville est contrasté. Elle permet certes de favoriser l’accès des populations à certaines aides publiques. Cependant, ces aides sont diluées, chaque quartier ne recevant en moyenne que 337 000 euros soit 91 euros par habitant, et ne permettent donc pas de financer certaines actions nécessaires. De plus, l’accès à ces aides institutionalise le statut « défavorisé » de ces quartiers, mettant au grand jour ces difficultés, ce qui produit un effet de stigmatisation diminuant leur attractivité. Les ménages favorisés les évitent pour se loger, réduisant la mixité sociale, et les entreprises peinent à y investir. L’ensemble des évaluations fait donc état d’un effet faible voire nul des mesures de politique de la ville sur le chômage et la pauvreté.

Un premier ensemble de mesures pourrait consister, à coût constant, à mieux cibler les mesures, sur un nombre plus restreint de quartiers défavorisés où le taux d’emploi des jeunes est le plus faible. Une autre série de mesures pourrait favoriser la mobilité géographique des personnes en difficultés de manière à pallier le déséquilibre du marché du travail et lutter contre la pauvreté par conséquent. Ces personnes sont généralement peu mobiles, donc peinent à accéder à des bassins d’emploi dynamiques, alors que l’effet de la mobilité sur le niveau de vie de ces publics est particulièrement bénéfique. L’amélioration des transports collectifs, dont les quartiers défavorisés sont dotés de manière très inégale sur le territoire, semble un levier efficace, compatible de plus avec un développement durable. Des aides pour obtenir le permis de conduire pourraient aussi être renforcées. La mobilité géographique peut aussi consister à quitter sa résidence dans un quartier en difficulté pour aller habiter dans une zone d’emploi plus dynamique. Cette opération est complexe aujourd’hui en raison du prix élevé des loyers et du mètre carré à l’achat dans des zones en tension. De plus, l’accès au logement social n’est pas toujours réservé aux ménages qui en ont le plus besoin. Une application plus systématique de surloyers aux ménages dépassant les seuils de revenu peut être une solution. Il serait aussi efficace de rendre les baux plus flexibles, notamment pour les jeunes sans emploi stable, de manière à favoriser la flexibilité du parc locatif. Un droit au logement transférable d’une commune à l’autre favoriserait aussi la mobilité, ainsi que toutes les mesures luttant contre la discrimination dans l’accès à un logement.

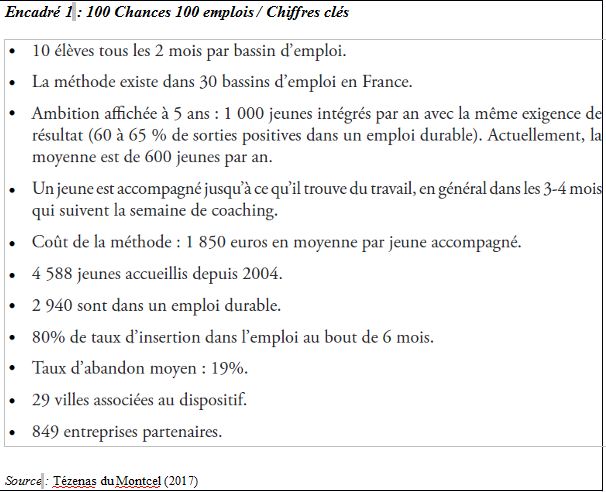

En attendant une amélioration de la mobilité géographique des personnes au chômage dans les quartiers défavorisés, d’autres actions peuvent être menées de manière à les aider à trouver un emploi là où ils vivent, ou pas très loin. L’initiative 100 Chances 100 Emplois, née en 2004, s’inscrit dans ce cadre (Tézenas du Montcel 2017). Elle consiste à « miser sur les acteurs locaux des bassins d’emploi, publics ou privés, sur leur connaissance du terrain, des vrais besoins des entreprises, qu’elle mobilise pour accompagner et guider vers l’emploi des jeunes de tous niveaux et réellement motivés ». L’objectif est de permettre à des jeunes de moins de 30 ans de trouver un emploi ou une formation qualifiante. La méthode consiste tout d’abord à repérer en amont des jeunes particulièrement éloignés de l’emploi puis à sélectionner un groupe qui pourra évoluer ensemble dans le cadre d’une semaine de travail puis plus tard rester en relation. Le groupe est alors encadré par un coach à plein temps et le pilote/entreprise responsable de la dynamique entrepreneuriale locale. Durant la semaine de travail, les jeunes vont notamment être confrontés à des simulations d’entretiens et rencontrer des cadres d’entreprises, dans le but de formaliser un projet professionnel et d’acquérir des savoir-être utiles au moment de l’entretien d’embauche. L’idée est de redonner à ces jeunes l’estime d’eux-mêmes, de leur permettre d’accéder à un réseau professionnel et d’acquérir une méthode de recherche d’emploi efficace. La dernière étape est celle lors de laquelle les jeunes opèrent effectivement leur insertion professionnelle, via des entretiens d’embauche, des missions d’intérim, des stages tout en continuant à être accompagnés par les représentants d’entreprises participant au dispositif. Le financement des différentes actions repose sur cotisation annuelle payée par une dizaine d’entreprise dont Schneider Electric à l’origine du projet, sur un soutien de la fondation Agir pour l’insertion de l’UIMM et sur des aides publiques diverses dont celles relevant de la politique de la ville, des régions, des collectivités locales ou du fonds social européen (FSE). La méthode fonctionne et n’est finalement pas très coûteuse (cf Encadré 1) : 4 jeunes sur 5 participants au projet trouvent un emploi au bout de 6 mois, ce qui économise allocations chômage ou minima sociaux. Le projet a le mérite de favoriser les échanges entre les différents acteurs locaux de l’emploi, publics et privés, et ce de manière durable. Cependant, il présente quelques limites. La taille humaine des promotions ne permet pas de toucher un grand nombre de jeunes en difficulté et le manque d’entreprises partenaires peut être un frein. Comme le reconnaissent les acteurs du projet, les jeunes qui bénéficient effectivement de l’encadrement ne sont pas forcément ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi ; ceux sortis sans diplômes du système scolaire ne sont pas, de fait, la cible principale. Le projet a néanmoins le mérite d’exister et d’être efficace, et il pourrait en inspirer d’autres d’ampleur plus importante et mieux ciblés sur ceux qui en ont le plus besoin.

Réformer le système de minima sociaux pour mieux lutter contre la pauvreté

Le système des aides sous condition de ressources en France présente un coût élevé mais pas excessif quand on le met en perspective avec ses performances en matière de lutte contre la pauvreté. Il a notamment permis de limiter la hausse du taux de pauvreté en période de dégradation de la situation de l’emploi. Il présente cependant certains problèmes dont la résolution permettrait de le rendre encore plus efficace. Le système des aides monétaires en France est avant tout complexe. Les dispositifs sont multiples et administrés par des acteurs divers peu en lien les uns avec les autres. Les multiples conditions d’attribution des aides le rendent aussi peu simple : attribution sous condition de ressources, de statut (âge, nombre d’enfants du ménage…), ou sous condition de démarches d’insertion. Sa forme aujourd’hui ne lui permet pas de lutter efficacement contre la pauvreté des jeunes hors de l’emploi, des familles monoparentales et contre le non-recours. Les incitations à l’emploi, levier important de lutte contre la pauvreté, bien que dans la moyenne européenne, peuvent aussi être améliorées.

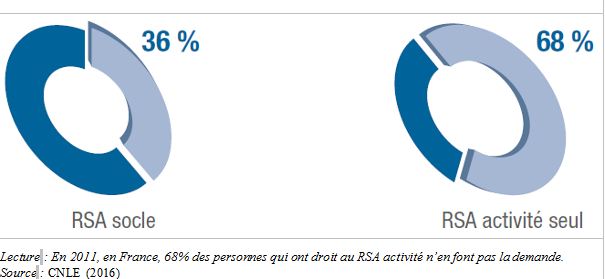

Le système, de par sa complexité, est peu lisible, et de nombreuses personnes ne bénéficient pas des droits auxquels elles pourraient prétendre. Différents facteurs coexistent et jouent un rôle plus ou moins important selon les dispositifs pour expliquer le non-recours : les règles d’éligibilité et les procédures d’inscription longues et complexes rendent l’accès à l’information difficile, la stigmatisation en tant « qu’assistés », le problème de domiciliation pour certains publics en grande difficulté ou la coordination imparfaite des institutions concernées constituent un frein à l’accès au public-cible. Le RSA, dispositif dont le taux de non-recours est le moins mal documenté, en présente un élevé (cf Graphique 3) mais dans la moyenne des autres pays européens. Le non-recours réduit l’effet potentiel du dispositif de baisse de la pauvreté et, de plus, nuit à la précision du pilotage budgétaire (un changement de comportement non anticipé peut induire un écart de plusieurs milliards d’euros).

Graphique 3 : Estimation du taux de non-recours au RSA socle et au RSA activité, en 2011

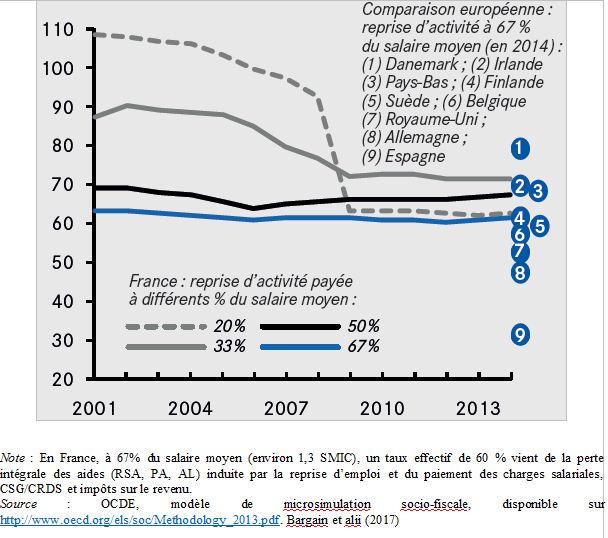

Outre des mesures réduisant le non-recours, une amélioration des incitations au travail pourrait aussi favoriser l’accès à l’emploi et réduire à terme la pauvreté. Pour être incité à reprendre un emploi, il faut que cette reprise « paye », c’est-à-dire que son coût d’opportunité soit relativement faible. Pour cela, le gain net doit être positif : le nouveau revenu d’activité doit compenser la perte d’une partie ou de la totalité des aides sous conditions de ressources, le paiement des cotisations sociales et de la CSG/CRDS, et le paiement de l’impôt sur le revenu le cas échéant. En France, le gain net se situe dans la moyenne européenne. Pour une personne célibataire reprenant un emploi rémunéré à hauteur de 1,3 SMIC, le gain net représente environ 40% de ce revenu ; le taux effectif d’imposition est par conséquent de 60% (cf Graphique 4). Une réduction de ce taux d’imposition diminuerait le risque de désincitation au travail. Les études montrent que les jeunes en marge du marché du travail, les outsiders, sont les principales victimes de cette désincitation à la reprise d’emploi. Pour certains parents isolés, il peut aussi être rationnel de ne pas accepter un emploi en raison des coûts de garde d’enfants, comme ceux de la crèche lorsqu’ils y trouvent une place. Il est donc efficace de cibler ces types de publics.

Graphique 4 : Taux effectif d’imposition du revenu lors d’une reprise d’emploi, célibataires sans enfant éligibles aux aides au logement

Un certain nombre de mesures peut être pris pour pallier ces deux principaux problèmes que sont le taux élevé de non-recours et la désincitation au travail. Pour le conseil d’analyse économique (CAE), il est nécessaire d’aller « vers un système garantissant mieux l’accès à un revenu de base, avec un versement automatique quand les ressources tombent sous les seuils d’éligibilité, une prise en compte des besoins spécifiques (handicap, vieillesse, etc.) et une ouverture large (notamment aux jeunes de 18-24 ans). » (Bargain et alii 2017). Ces réformes tiennent en trois mots : automatiser, rationaliser et universaliser.

Les pouvoirs publics ont mis en œuvre en mars 2017 un portail unique (mesdroitssociaux.gouv.fr) destiné à tous les assurés sociaux qui permet de s’informer simplement sur les minima sociaux. Une procédure dématérialisée de déclaration unique valant demande d’allocation pourrait utilement le compléter. Concrètement, une déclaration de demande d’aides sociales préremplie centralisant toutes les informations des administrations concernées (Pôle emploi, CAF, Direction générale des finances publiques…) serait mise à disposition des usagers. Après confirmation de la demande par le bénéficiaire potentiel, les aides pourraient être versées automatiquement de manière à limiter le non-recours et par conséquent le taux ou l’intensité de la pauvreté. Une plus grande visibilité budgétaire serait de plus une conséquence appréciable pour les administrations publiques. Les contreparties, comme la participation à un programme d’insertion pour le RSA des personnes sans emploi, seraient maintenues.

L’ensemble des minima sociaux gagnerait aussi en visibilité à être remplacé par un revenu de base unique sous condition de ressources. Dans un système automatisé, la distinction entre le RSA et la prime d’activité (PA, qui remplace depuis 2016 le RSA « activité » et la prime pour l’emploi) perdrait de sa pertinence. De plus, l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), dont l’objectif est similaire à celui du RSA (garantir un revenu minimum aux allocataires d’âge actif en fin de droits), pourrait être fusionnée avec le RSA et la PA. Les allocations logement (AL), l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et l’allocation de solidarité aux personnes âgés (ASPA) pourraient être remplacées par des majorations spécifiques s’appliquant au revenu de base. Le montant de la « majoration logement » dépendrait de la zone d’habitation, tenant compte des différentiels de coût du logement, ce qui ne nuirait pas, voire favoriserait selon les modalités, la mobilité géographique des zones moins dynamiques en termes d’emploi vers celles plus dynamiques. Les majorations « handicap » et « vieillesse » viendraient compléter le revenu de base.

Enfin, le droit à ce revenu de base serait ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans dont une partie vit dans des conditions de pauvreté avérées et pour qui il n’existe pas de justification éthique de les en priver. Afin de mieux cibler ceux qui en ont besoin, le revenu de base serait réservé aux jeunes non-étudiants qui ne vivent pas avec leurs parents et ne sont pas rattachés fiscalement à eux. Le coût maximal serait de 3 à 4 milliards d’euros selon les estimations. Afin de ne pas approfondir la trappe à inactivité pour ces jeunes, des mesures actives en faveur de l’emploi, sur le modèle de celles que nous avons évoquées plus tôt, devraient être mises en place.

Une politique nécessairement multidimensionnelle

La pauvreté, phénomène multidimensionnel, nécessite une politique forcément multidimensionnelle pour être endiguée. Nous avons choisi ici de présenter quelques propositions de réformes émanant de travaux divers sur le sujet. Celles-ci ne remettent pas en cause le système existant mais tentent de l’améliorer dans une logique résolument incrémentale. D’autres choix, reposant sur une refonte du système, peuvent exister.

Pour réduire la pauvreté, qui est une des conditions pour « réconcilier la France » (Duval et Lafont 2017), il faut donc intervenir sur de multiples fronts. Tout d’abord, le pays doit créer les conditions en amont pour éviter à un maximum de personnes de verser dans la pauvreté. Il faut pour cela agir dès l’école primaire pour permettre à un maximum de jeunes de réussir leur scolarité, et pour ceux qui échoueraient mettre en œuvre des actions leur permettant de s’insérer durablement sur le marché du travail. Pour ceux qui feraient néanmoins face à la pauvreté, des réformes, en aval, des minima sociaux, permettant de limiter le non-recours aux aides et incitant à la reprise, pourraient compléter le dispositif de lutte.

Bibliographie :

- Allègre G. (2015) : « Impact des inégalités sur la croissance : que sait-on vraiment ? Une brève revue de la littérature », Revue de l’OFCE 2015/6, n°142

- Bargain O., Carcillo S., Lehmann E. et L’Horty Y. (2017) : « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides monétaires », CAE, avril

- Beitone A. et Pradeau R. (2017) : « Pour réduire les inégalités à l’école, il faut repenser le rapport au savoir », Observatoire des inégalités, 13 avril

- Carcillo S., Huillery E. et L’Horty Y. (2017) : « Prévenir la pauvreté par l’emploi, l’éducation et la mobilité », CAE, avril

- Cereq (2014) : Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active de la génération 2010, Enquête 2013, Centre d’études et de recherche sur les qualifications

- Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2016) : « Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale », CNLE, octobre

- Delahaye J-P. (2015) : Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, IGEN, mai

- Duval G. et Lafont P. (2017) : Réconcilier la France, Rapport annuel sur l’état de la France, CESE, 23 mai

- Gauthier C. (2017), intervention au colloque « Différenciation pédagogique. Comment adapter l’enseignement pour la réussite de tous les élèves ? », Cnesco et Ifé-ENS, 7 et 8 mars

- Lagarde C. (2015) : « Tout le monde gagnera à une réduction des inégalités excessives », Bulletin du FMI, 17 juin

- OCDE (2014) : « Inégalités et croissance », Focus, Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales, décembre

- Tézenas du Montcel A. (2017) : « 100 Chances 100 Emplois : rendre les jeunes visibles », Institut de l’entreprise et JP Morgan, Les notes de l’Institut, mai